Zögerlicher Anfang

Wer annimmt, dass Kriminalstoffe aufgrund ihrer enormen Beliebtheit beim deutschsprachigen Publikum in den zwanziger und frühen dreissiger Jahren1 von Anfang an auch im Hörspiel verarbeitet wurden, der wird über das magere Angebot an Kriminalhörspielen von Schweizer Autoren bis hinein in die sechziger Jahre erstaunt sein. Am Anfang steht eine «kriminelle Angelegenheit» von Fr. In der Bitzin mit dem Titel «Die Jungfernfahrt» (1935). Diese Produktion blieb vorerst ohne Konkurrenz, obwohl sich Hermann Schneider schon 1930 in seinem Bühnenstück «Die grieni Hand!» über den «Kriminal- und Detektivgeschichtenrummel» lustig gemacht hatte.2 Der damalige Redaktor der «Zürcher Illustrierten», Friedrich Witz, erinnerte sich, dass die Redaktionen von Schweizer Zeitungen Mitte der dreissiger Jahre «mit „Mord-Geschichten“ nur so überhäuft» wurden.3 Das Fehlen eines entsprechenden Hörspielangebots von Schweizer Autoren ist zum Teil wohl mit den sehr niedrigen Honoraren zu erklären, die Radio Beromünster für Hörspielmanuskripte zahlte. Dass im Übrigen auch die Zeitungen nicht mit angemessenen Honoraren glänzten, ist etwa in Max Frischs erstem Tagebuch nachzulesen.

Thriller von ausländischen Autoren zogen wohl deshalb schon mehr, weil sie den Radiohörern einen exotischen Reiz boten, der einheimischen Produktionen ganz und gar abging. «Der Herr Nummer 24», der in der Programmzeitschrift nach Illustriertenart gross vor der Kulisse von Rio de Janeiro aufgemacht wurde, und der «Mörder Jonny Fahrenheit, Seemann seines Zeichens», der sich auf seiner zwanzig Jahre dauernden Flucht «durch viele Verkleidungen, Berufe, Städte, Erdteile, Lasterhöhlen und -höllen» der Polizei zu entziehen weiss, hatten es leichter als die Fälle von Studer und Wäckerli, zu faszinieren und den Hunger nach trivialer Spannung zu stillen.4 Schwitzke berichtet, dass Kriminalserien in den fünfziger Jahren von deutschen Sendern «grundsätzlich importiert» wurden.5 Für dieses Genre bestand schon in den dreissiger Jahren ein internationales Marktangebot, dessen Ausschöpfung weniger Probleme bot als in anderen Themenbereichen, wo aufgrund der politischen Situation meist Vorsicht geboten war. Geld liess sich in diesem Metier kaum verdienen. Wer in der Schweiz ein Hörspiel schrieb, musste die Ehre, vor so zahlreichem Publikum auftreten zu dürfen, als einen Teil des Lohnes betrachten. «Literaturfähige» Themen, die scheinbar höheren Ansprüchen genügten, hatten deshalb Vorrang, auch wenn die betreffenden Werke in Wirklichkeit oft nur den Anforderungen des Laientheaters entsprachen.

Solche Gründe mögen dafür verantwortlich sein, dass von In der Bitzins Debut bis zur Produktion von Schaggi Streulis «Polizischt Wäckerli» nicht mehr als drei weitere originale Kriminalhörspiele von Deutschschweizer Autoren gesendet wurden: Studio Bern brachte unter der Regie von Ernst Bringolf von Werner Juker «Treu wie ein Hund» (1943) und von Charles Perret «Die gelben Ballone» (1943). In der Zürcher Produktion von Jürg Amsteins Kriminalhörspiel «Auf seltsamen Wegen» (1947) waren die Zuhörenden aufgefordert, sich als Detektive zu betätigen und, parallel zur Auflösung im Spiel, den Mordfall aufgrund von bewusst platzierten Indizien selbst zu klären. Diesen zeitgemässen Versuch zur Publikumsaktivierung nahm vier Jahre später der einstmals populäre «Radio-Onkel» der RGZ und Autor zahlreicher Detektivromane, Paul Altheer, auf, indem er den Hörern Gelegenheit gab, seinen «kriminalistischen Prolog» mit dem Titel «Feueralarm am Limmatquai» (1951) «weiter zu entwickeln, bzw. auflösen zu helfen.»6 Die weiteren Folgen der zehnteiligen Reihe wurden unter dem Titel «Wir bauen ein Kriminalstück» gesendet (1951/52). Ein Jahr nach dem vorläufigen Ende der Wäckerli-Serie konnte nun eine hinreichende Sensibilisierung des Publikums für «Moralisches und Kriminelles» im schweizerischen Kleinbürgermilieu vorausgesetzt werden, so dass die Stadt Zürich als Ort der Handlung und gewöhnliche Zeitgenossen als Protagonisten in Frage kamen. Einen weiteren Schritt in diese Richtung machten anfangs der sechziger Jahre Hans Gmür und Karl Suter in einer Reihe mit dem Titel «Sie sind Ohrenzeuge», in welcher die Zuhörenden aufgefordert wurden, einen Schluss zu den einzelnen Sendungen zu erfinden und ihre Idee telefonisch mitzuteilen, worauf die beste Variante jeweils live inszeniert wurde.7 Solche Bestrebungen zur Aktivierung der Hörer gab es also im unterhaltenden Kriminalhörspiel schon lange, bevor Paul Pörtner sie als «Radio-Mitspiele für telefonierende Hörer» in die experimentelle Sphäre des Neuen Hörspiels integrierte und ihnen damit publizistische Aufmerksamkeit verschaffte.8 Bezeichnenderweise kam Pörtner in seinem Spiel «Was haben Sie gehört?» (NDR, 1976) auch auf den Krimi.

Vom Berner Fahnderwachtmeister zum Dorfpolizisten

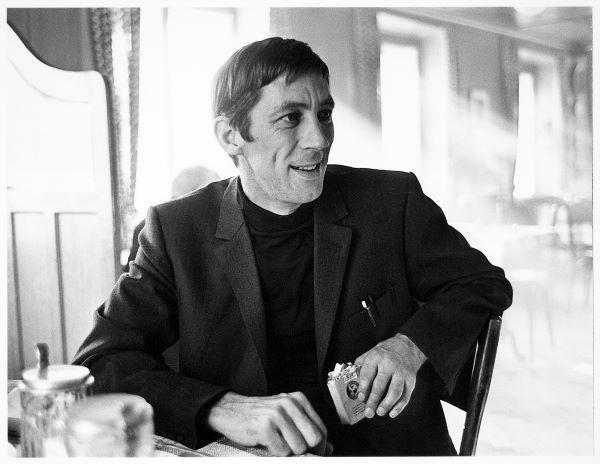

Friedrich Glauser (1896-1938) schrieb keines seiner Werke für das Radioprogramm. Wer sich aber mit schweizerischen Kriminalhörspielen befasst, wird unweigerlich mit seinen «Studer»-Romanen und deren Adaptionen in Film und Hörspiel konfrontiert werden, in denen sowohl der Psycho- wie der Sozio-Krimi schweizerischer Ausprägung präformiert zu sein scheint. Daran lässt sich die Kriminalhörspiel-Produktion bis heute messen.

(Quelle: Wikipedia / Limmat Verlag)

Als Leopold Lindtberg 1939 den drei Jahre zuvor als Fortsetzungsroman erschienenen «Wachtmeister Studer» nach dem Drehbuch von Richard Schweizer verfilmte, konnte er voraussetzen, dass der Stoff bereits breiten Bevölkerungskreisen bekannt war, obwohl Glauser zu den «Tagesschriftstellern» gerechnet und erst Jahrzehnte später mit der literarischen Wertschätzung bedacht wurde, die ihm gebührt. Der Popularität des Hauptdarstellers Heinrich Gretler, die damals ihren Höhepunkt erreicht hatte, ist es vor allem zuzuschreiben, dass der Film zu einem der bekanntesten und beliebtesten der damaligen Zeit wurde.9 Bei diesem ersten Versuch der Verfilmung eines schweizerischen Kriminalromans hatte es vorläufig sein Bewenden: «Wachtmeister Studer ist der einzige [Film-]Krimi, in dem ein Schweizer Detektiv anhand eines Verbrechens die Schweiz als ein Problem antrifft und stellen muss.»10 Und darum ging es, obwohl der Film Glausers Wachtmeister im Sinne des Zeitgeistes umdeutete und bis zur Unkenntlichkeit entstellte. Mit ihrer Vorlage hatte Gretlers Studer-Interpretation kaum mehr gemeinsam als die obligate Brissago und den umfangreichen Bauch. Die bekannte Figur des Fahnderwachtmeisters wurde, wie Werner Wider zeigt, für die Interpretation durch den populären Darsteller weitgehend nach den Erfordernissen der Geistigen Landesverteidigung zurechtgestutzt. Ihr facettenreicher, teils widersprüchlicher und unbotmässiger Charakter erhielt, wie so mancher andere Schweizer Filmheld der damaligen Zeit, die eindeutigen Züge eines «Denkmals», das vorführen sollte, wie man einen redlichen Schweizer «darlebt». An die Stelle des im Tonfall variierenden «Chabis!», das dem Studer des Romans noch ebenso viel wert war «wie die kräftigen Ausführungen eines Experten»11, und des ungläubigen «Ah bah» traten Floskeln und autoritäre Befehlsformeln, die «bereits an den Unteroffizierston des Polizisten Wäckerli» erinnerten.12

(Quelle: Wikipedia. Foto: Emil Berna, Praesens-Film AG)

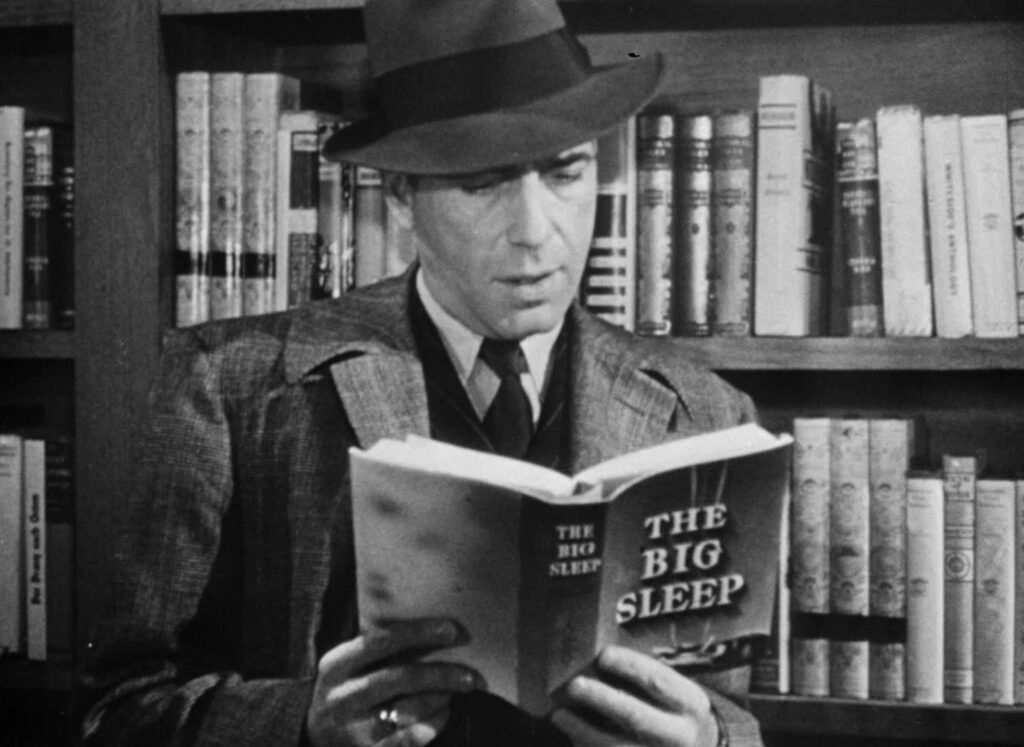

«Erzähl’ einmal die Geschichte von Anfang an», fordert Studer in Glausers Roman den Landjäger auf. «Ich brauch‘ weniger die Tatsachen als die Luft, in der die Leute gelebt haben… Verstehst? So die kleinen Sächeli, auf die niemand achtgibt und die dann eigentlich den ganzen Fall erhellen… Hell!… Soweit das möglich ist, natürlich.»13 In dieser Haltung drückt sich sowohl Studers Charakter als auch Glausers generelles Anliegen aus. Der Berner Fahnderwachtmeister ist kein schneidiger, mit allen Wassern gewaschener und durchweg erfolgreicher Detektiv, sondern ein beruflich Gescheiterter – eine «Bankaffäre», bei der ihm «höhere Interessen» in die Quere kamen, hat vor Jahren seine Karriere abrupt unterbrochen –, ein vor der Pensionierung stehender Beamter, der sich alt, krank und müde fühlt, ein Mann von ungewöhnlicher, unhelvetisch-unmännlicher Sensibilität, dem es eben auf die «kleinen Sächeli» und auf die Sorgen der kleinen Leute, der Aussenseiter und ewigen Verlierer, ankommt. Werner Wider bezeichnet diesen Studer gar als «kindlich» in seiner Unkontrolliertheit, und er erscheint ihm als ein «unernster Mann, der oft genug den Kopf über sich selbst schüttelt und nicht ernst genommen werden will.»14 Andererseits verkörpert er den Vater, den sich Glauser gewünscht hätte, und stellt damit ein starkes utopisches Element in der realistischen Schilderung des schweizerischen Alltagslebens dar: eine Instanz nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch der Menschlichkeit in einer ungerechten, heuchlerischen und inhumanen Umgebung. «Dem Wachtmeister entgeht nichts, er sieht so viel wie ein korrupter Potentat, ein korrupter Beamter und ihr Opfer zusammen.»15 Mit seinem intuitiv psychologisierenden Vorgehen hat er in George Simenons Maigret einen Verwandten. Beide, Glauser wie Simenon, stellen den homme nu dar, der durch die Detektion des kriminellen Falles sichtbar und als Gegensatz zum gesellschaftskonformen homme habillé, dem be- und verkleideten Menschen, fassbar wird.16 Mitleid ist Glausers Wachtmeister wichtiger als Gerechtigkeit, und so verzichtet er denn am Ende des «Studer»-Romans darauf, den Täter, der sich selbst gerichtet hat, öffentlich zu überführen, zaudert auch in anderen Fällen öfter, ob er einen Schuldigen der Justiz ausliefern soll. Man könnte ihn mit Elsbeth Pulver gewissermassen als «eine vorweggenommene Gegenfigur zu den neuen James-Bond-Helden» charakterisieren.17

Die «Luft», in der seine Personen, auch und gerade jene zahlreichen die Handlung komplizierenden Nebenfiguren, leben, ist Glauser weit wichtiger als die «Tatsachen» der Kriminalhandlung. Diese dienen Ihm eigentlich als Aufhänger und Vorwand für die Untersuchung helvetischer Zustände. Der Kriminalroman als einer der ergiebigsten Bereiche der populären Literatur wird von Glauser benutzt, um Leser zu «erwischen», die Ihren Stoffhunger mit billigen Groschenheften zu stillen pflegen. Er dient ihm in diesem Sinne als «ein Versteck für literarische Leistungen», als «ein Trick gewissermassen, die Welt anzugehen und lesbar zu gestalten.»18 Film- und Hörspielfassungen müssten gerade diese «Luft» der Studer-Romane, die in scheinbar redundanten, für den Fortgang der Handlung unwichtigen Passagen, in nebensächlichen Bemerkungen und sprachlichen Feinheiten und oft auch zwischen den Zeilen fassbar wird, mit ihren spezifischen Mitteln umsetzen. Von Glausers kriminalistischer Durchdringung des schweizerischen Alltagslebens kann bis heute jeder Autor lernen, der mit seinen originalen Kriminalhörspielen mehr als bloss triviale Unterhaltung bieten will.

Von einer werkgetreuen Adaption war die Filmfassung von Schweizer und Lindtberg 1939 weit entfernt. Inwieweit die Hörspielbearbeitung von Glausers Geschichte «Verhör» durch Albert Rösler (1943) ihrer Vorlage verpflichtet war, ist heute nicht mehr nachzuprüfen, da kein Sendemanuskript erhalten Ist. Dies lässt vermuten, dass für die Inszenierung der Originaltext verwendet wurde, wie er 1933 in der «Zürcher Illustrierten» gedruckt worden war. Da er die Form eines Monologs hatte, eignete er sich vorzüglich für eine unveränderte Übernahme. Gesprochen wurde das Monodrama von Heinrich Gretler, von dem eine Szenenfoto in der Rolle als Studer mit Brissago der Besprechung in der Programmzeitschrift beigefügt war.19 Dieselbe Illustration begleitete die Ankündigung einer Radiobearbeitung von Glausers Studer-Roman «Der Chinese» durch Werner Gutmann (1947), welche, noch im selben Jahr, kurz nach der Premiere von Lindtbergs Verfilmung von «Matto regiert», gesendet wurde. Die Zeiten hatten sich unterdessen geändert: Geistige Landesverteidigung war nicht mehr nötig, und der Kalte Krieg war noch nicht offen ausgebrochen. Während der deutsche Emigrant Alfred Neumann der Vorlage noch weit weniger Respekt erwies als Schweizer und die vielschichtige Handlung des stark autobiographisch geprägten Romans mit viel eigener Phantasie zu einem rein unterhaltenden Krimi-Drehbuch straffte, das in «amerikanischem Tempo» verfilmt wurde20, suchte die Hörspiel-Bearbeitung des «Chinesen» immerhin «weniger das Stoffliche, als die träfe Zeichnung von Land und Leuten» herauszuarbeiten.21

Heinrich Gretler verkörperte aber auch in dieser Produktion den «stiernackigen Studer», der – freilich nach Glauser – mit einem Traktor verglichen wird, der schwer anläuft, dann aber jedes Hindernis nimmt.22 Von da aus war es nur noch ein kleiner Schritt zum Allenwiler Dorfpolizisten Wäckerli, der sich in 17 Folgen mit schwatzhaften Nachbarinnen, zwielichtigen Bardamen, Einbrechern, kleinen Betrügern, bestechlichen Beamten und – wenigstens das noch – mit geringfügigen Verfehlungen seines eigenen Sohnes herumschlägt. Den Zuhörenden wurde nicht mehr ein Offizialdelikt, sondern eine Sammlung von Bagatellfällen vorgesetzt, welche die moralischen Normen des provinziellen Kleinbürgertums nur noch betonten. An die Stelle des Fahnderwachtmeisters der Berner Kantonspolizei trat der «wackere», währschafte Landjäger eines schweizerischen Landstädtchens, den der Autor wohlweislich von seinem weit herum bekannten Vorbild abhob.23 Im Unterschied zu Studer, dem Deklassierten und Aussenseiter, der stets ein ihm fremdes Milieu erforscht, erscheint Wäckerli als sesshafter Kleinbürger, der unter Seinesgleichen für Ordnung sorgt. Neu war vor allem auch, dass der Dialekt nun nicht mehr wie bei Glauser bloss in einzelnen Helvetismen gelegentlich durchschien, sondern dass die Allenwiler und Zugewanderten sich, jeder In seiner Mundart, der allervertrautesten Umgangssprache bedienten.

Glausers Fahnderwachtmeister meldete sich auch in den fünfziger Jahren mehrmals am Radio zu Wort. Von Hans Rych stammte eine Hörspielfassung des Romans «Wachtmeister Studer» (1953), und Peter Lotars fünfaktiges Volksstück «Wachtmeister Studer greift ein» aus dem Jahr 1948 nach «Krock & Co.» in der Mundartbearbeitung von Hans Haeser wurde von Albert Rösler inszeniert (1954), der Jahre zuvor schon eine Hörfolge über Glauser nach biographischen Skizzen von Friedrich Witz zusammengestellt hatte (1948).24 Diese Sendung und auch weitere Bearbeitungen von Glausers Werken wie etwa C. F. Vauchers Hörspiel nach dem Legionsroman «Gourrama»25 zeigen an, dass der Verfasser der populären «Studer»-Romane auch literarisch allmählich ernst genommen wurde. Die filmische Annäherung einer neuen Generation von Schweizer Filmemachern an Glauser mit Hans Heinz Moser in der Hauptrolle kamen den Intentionen des Autors zwar näher, vermochten aber – nach Widers strengem Urteil – die in dessen «Werk schlummernde Filmversprechen keineswegs einzulösen.»26

(Foto: © by Edouard Rieben)

Adäquatere Hörspielfassungen von Glausers Kriminalromanen, die auch viel Atmosphärisches akustisch vermitteln, hat erst in jüngster Zeit der Berner Dramatiker Markus Michel, selbst Autor von mehr als zehn Originalhörspielen, zustande gebracht. Wenn es überhaupt legitim ist, Glausers feingesponnene, verschlungene, vielschichtige Romane in ein anderes Medium umzusetzen, was immer eine Straffung und damit auch Verluste bedeutet27, dann müssten sie sich mindestens so getreu an Sprache und Aufbau des Originals halten wie Michels Bearbeitungen, «Wachtmeister Studer» (1988), «Matto regiert» (1989) und «Der Chinese» (1990), die unter der Regie von Martin Bopp vom Südwestfunk und von Radio DRS koproduziert wurden. In der Beteiligung einer ARD-Rundfunkanstalt drückt sich ein zunehmendes Interesse an Glauser auch über die Schweizer Landesgrenzen hinweg aus. Hier bot sich einem grösseren deutschsprachigen Radiopublikum für einmal Gelegenheit, deutschschweizerische Literatur in einer eigenständigen, dem Dialekt nahen standardsprachlichen Form zu rezipieren. Michels Wachtmeister Studer kritisiert die in Amtsdeutsch abgefassten Vernehmungsprotokolle mit den Worten:

«Ja, sehen Sie, Herr Untersuchungsrichter, das scheint mir immer ein grosser Fehler. Ich würde die Worte der Angeklagten wie der Zeugen nicht nur stenographieren, sondern auf Platten aufnehmen lassen. Man bekäme dann jeden Tonfall heraus…»

Das entspricht, abgesehen von geringfügigen stilistischen Änderungen28, wörtlich Glausers Text, und die Worte drücken zugleich den Respekt des Autors gegenüber der Vorlage eines Kollegen aus. Die zitierte Passage scheint sogar eine akustische Realisierung zu legitimieren, welche Studers «Chabis!» konnotative Nuancen von beiläufig bis bitterböse und von versöhnlich bis verächtlich abzugewinnen imstande ist. Einem Schriftsteller, dem der Tonfall wichtig war, wird so im Nachhinein – in Döblins Sinn – das Reich der «tönenden Sprache» erschlossen. Dem Schauspieler und dem Regisseur ist es dann freilich anheimgestellt, Glausers Sprache wirklich zum Tönen zu bringen. Markus Michels Bearbeitungen zeigen, dass in einem Bereich, der seit jeher stark von Bearbeitungen geprägt ist, auch in jüngerer Zeit noch Fortschritte gemacht werden konnten, ja dass offenbar heute erst zufriedenstellende Leistungen auf diesem Gebiet möglich geworden sind.

Kriminalhörspiele in Serie

Aus einer Serie von Radio Suisse Romande ging eine Krimi-Reihe der Abteilung «Unterhaltung» hervor, deren letzte Folge, «Eusebius Bitterli und das Alibi», 1967 produziert wurde. Nachdem Hans Haeser einige welsche Produktionen übersetzt hatte, war er dazu übergegangen, seine «Abenteuer des unfreiwilligen Amateurdetektivs» selbst zu schreiben. Der betont «leichte» Stil dieser Serie hob sich deutlich von allen Produktionen der Abteilung «Dramatik» ab. Der Laien-Detektiv, von Beruf Autor von Kriminalromanen, der sich wider Willen, aber zwangsläufig in Afrika, in Berlin, sogar auf dem Mars, aber auch in der Heimatstadt Basel in immer neue Fälle verstrickt, ist ein Cousin jenes in den sechziger Jahren allseits bekannten Guschti Ehrsam vom Spalenberg 77a, der zusammen mit seiner Frau Luisli während elf Jahren jeden dritten Samstagmittag die Hörer von Radio Beromünster zum schwarzen Kaffee mit seinen Sketches entzückte. Dass die Hauptrollen des Hörspiels von denselben Darstellern, nämlich von Ruedi Walter und Margrit Rainer, gesprochen wurden, schien niemanden zu stören. Nebst der sehr naiven Handlung ist es vor allem die Rolle der dümmlichen Haushälterin, die wohl schon zur Zeit, als die letzte Folge ausgestrahlt wurde, aus dem Rahmen fiel. «Eusebius Bitterli und das Alibi» stellte man den Lesern der Programmzeitschrift auch als «anspruchslosen fasnächtlichen Krimi» vor.29 Dennoch wurde diese Folge 1971 und 1978 wiederholt. Die Folge «Eusebius Bitterli kauft ein Souvenir» (1962) war 1972 und 1986 noch je einmal zu hören. Hans Hausmann, der Regie führte, meinte selbst, dass diese Produktionen «zu harmlos» seien und am Ende der Abteilungsperiode nicht mehr bestehen konnten.30

(Foto: Unternehmensarchiv SRF)

Das Duo Ruedi Walter und Margrit Rainer spielte auch die Hauptrollen in der fünfteiligen Serie «Helvetiastraass 17» (1969), die der Fernseh-Mitarbeiter und Journalist Jacob Fischer geschrieben hatte, da «so viele erstklassige, populäre Schweizer Darsteller zur Verfügung» standen, die seit 1963 in keiner unterhaltenden Zürcher Dialekt-Serie mehr hatten auftreten können.31 «Glanzrollen» waren auch vorgesehen für Paul Bühlmann, Inigo Gallo, Fred Tanner, Jörg Schneider und Ulrich Beck, alles Schauspieler, die seit Jahren in Film, Theater und Cabaret, teils zusammen und meist in unterhaltenden Produktionen, auftraten und zu den Lieblingen des Deutschschweizer Publikums gehörten. Die Hauptfigur, Pfarrer Iseli, war inspiriert vom Amateur-Detektiv Father Brown, den G. K. Chesterton über ein halbes Jahrhundert zuvor ins Leben gerufen hatte, und auch von Don Camillo des Italieners Giovanni Guareschi. Trotz dieser ausländischen Vorbilder sollte Pfarrer Iseli ein «typischer Schweizer» sein, «der sich in unserem schweizerischen Alltag zu bewähren hat» und dank seinem kriminalistischen Gespür Entscheidendes zur Aufklärung eines Mordfalls im «Grossstadtmilieu» des Zürcher Industriequartiers beiträgt. Vonseiten des Radios brauchte es wohl etwas Mut zur Produktion einer solchen Schweizer Krimiserie, wenn man bedenkt, dass zur selben Zeit die Folgen der englischen Durbridge-Krimiserie die Zuschauer in Scharen vor den Bildschirm lockten und damit einer Fernsehproduktion den Ruf eines «Strassenfegers» verschafften, wie ihn zehn Jahre zuvor noch Radiokrimis genossen hatten.

Aus Edgar Marschs schematischer Darstellung der Bauformen von Kriminalerzählungen wird deutlich, dass die seit den vierziger Jahren gebräuchliche, von Richard Alewyn definierte Unterscheidung zwischen Kriminal- und Detektivroman nur zwei von vier Grundtypen der Kriminalliteratur fasst, welche durch die von Ernst Bloch angeregten Elemente der «Vorgeschichte», des «Falls» und der «Detektion» in ihrem Verhältnis zum «Erzähleinsatz» zu bestimmen sind.32 «Helvetiastraass 17» entspricht insofern dem Erzählschema des Kriminalromans, als die Zuhörenden zu Beginn des Spiels den Hergang der Tat und deren Entdeckung miterleben. Maria, eine junge Frau, die nach einem «Eingriff» krank darniederliegt, wird von ihrem Bekannten Fred in der Silvesternacht in ihrem Zimmer mit einem Strumpf erwürgt. Vikar Huber, der ihr kurz zuvor die Beichte abgenommen hat, entdeckt das Verbrechen und meldet es der Polizei. Der junge Bündner Gaudenz, Freund der Ermordeten und Sohn des arbeitsscheuen Vinzenz Moser, der etwa zur Tatzeit von einem Beamten aufgegriffen worden ist, wird als Täter verdächtigt. Schellenbaum, genannt Schälli, Reporter beim Boulevardblatt «Morgenpost», wittert schon zu Jahresanfang eine sensationelle Story («en Hüüler»), und folgt zusammen mit dem Fotografen Fink dem Vater Vinzenz Moser, der sich in sein bündnerisches «Heimatdöörfli» begibt, um Pfarrer Iseli um Hilfe zu bitten. Dieser, ein Basler (weil eben von Ruedi Walter interpretiert), ist wegen seiner Herzbeschwerden zusammen mit seiner Haushälterin in das Bergdorf versetzt worden.

In der zweiten Folge reist Iseli nach Zürich, um sich dem Fall seines ehemaligen Pfarrkindes Gaudenz anzunehmen, von dessen Unschuld er überzeugt ist. Gaudenz indessen hat aus Starrsinn ein Geständnis abgelegt, obwohl er nicht der Täter ist. Retardierende Elemente bestimmen die dritte und vierte Folge. Vikar Huber, der als Stellvertreter für Pfarrer Iseli in dessen Bergdorf geschickt worden ist, zieht durch sein Verschwinden den Verdacht auf sich, und auch Pfarrer Iseli fällt beim Kommissär der Zürcher Kriminalpolizei in Ungnade und muss sich der «Beihilfe zum Verbrechen» bezichtigen lassen, weil er den Vikar deckt. In der letzten Folge kommen Iseli und Schälli dem Täter auf die Spur, werden aber von dessen Komplizen in einer Villa gefangengesetzt, wo auch Vikar Huber und die Freundin des Reporters, die zu viel über das Geschehene weiss, festgehalten werden. Der Mörder Fred wartet unterdessen in Mulhouse auf den Start seiner Maschine, die ihn und seine Freundin, getarnt als Mitglieder einer Reisegruppe, nach London bringen soll. Durch einen Zufall – Pfarrer Iseli nennt es «Vorsehung» – verschlägt es Jungfer Regula, des Pfarrers Haushälterin, ebenfalls zum Basler Flughafen. Die Flüchtigen werden in letzter Minute entdeckt und gefasst. Nun fällt auch durch die Erklärungen von Gaudenz Licht auf die Vorgeschichte des Mordes: Fred, Sohn reicher Eltern und gescheiterter Medizinstudent, der auf Abtreibungen spezialisiert ist, hat den Eingriff an Maria vorgenommen. Da dieser zu Komplikationen führte, bekam er es mit der Angst zu tun und beschloss, die junge Frau umzubringen, bevor sie ihn verraten würde. Den Verdacht lenkte er auf Gaudenz und später auf den Vikar, um sich ungehindert ins Ausland absetzen zu können.

Im Unterschied zu Eusebius Bitterli, der gegen seinen Willen in Kriminalfälle verwickelt wird und sich so darin verstrickt, dass er auf die Hilfe der Polizei angewiesen Ist, versteht sich Pfarrer Iseli in gewissem Sinne als Konkurrent der Polizei, der er aufgrund seiner höheren Ziele überlegen ist: «S’isch nitt mini Uffgoob, di wältligi Grächtigkeit herbiizfiere». (IV, S.33) Das Beichtgeheimnis verschafft ihm Zugang zu all seinen Schafen, auch zu den schwarzen. In der Variante des geistlichen Amateur-Detektivs, der aus Überzeugung handelt und seine Tätigkeit als «Fortsetzung der Theologie mit andern Mitteln»33 begreift, manifestiert sich nur fassbarer als in anderen Formen der utopische Anspruch der Gattung, der den Kriminalroman (und natürlich auch das Kriminalhörspiel) «in die Nähe der Bibel und der griechischen Tragödie» rückt.34 Die «urtümliche „Sündhaftigkeit“, wie sie den verbrecherischen Menschen im Kriminalroman kennzeichnet», wird in dieser Hörspielfolge besonders deutlich durch «die Versuche seines besseren Bruders» kontrastiert, «die durch die „Erbsünde“ gestörte Welt zu heilen».

Pfarrer Iseli geht es im Fall Gaudenz Moser «einzig und ellei drum, en Ungrächtigkeit z’vermiide und defür z’sorge, dass en junge Mänsch nitt ’s Vertraue i siich und sini Wält verliert». (II, S.7) Im Unterschied zur Polizei, die jeden Beteiligten verdächtigen muss, bis seine Unschuld bewiesen ist, betrachtet er es als seine Pflicht, keinen einer Untat zu verdächtigen, selbst wenn er noch Anlass dazu gäbe. (II, S.22) Und auch ein Mörder hat Anspruch auf Mitleiden, «verschteens mi rächt – i sag Mit-Liide, nitt aifach Mitlaid und ufd Liebi wenigschtens vo sine gaischtlige Mitbriedere… jä!» (V, S.6) Eine solche Haltung steht dem Nachfahren von Father Brown und Don Camillo wohl an und gibt der Krimi-Serie einen menschlichen Anstrich. Dabei bleibt es aber auch. Iselis Humanität ist stets durch seine Doppelrolle als Pfarrer und Detektiv motiviert und nicht zu vergleichen mit der ethisch-sozialen Haltung eines Studer, der sich für die Gesamtheit der Verhältnisse interessiert, in deren Bereich ein Verbrechen geschieht, und dies noch mehr als für den Fall selbst. Am Schluss der Reihe «Helvetiastraass 17» wird die «Vorsehung» bemüht, um den Mörder dingfest zu machen. Diese «Pointe» geht zu Lasten sowohl der Kriminalhandlung als auch des moralischen Gehalts und macht eine Schwäche offenbar, die im Grunde genommen der ganzen Hörspielserie eigen ist.

Mit Haesers Krimi-Reihe und mit den Wäckerli-Serien ist Fischers «Helvetiastraass 17» vor allem auch durch den humorvollen Einschlag verbunden. Komik äussert sich schon in der von Chesterton übernommenen Gestalt eines Pfarrers, der, eigentlich für geistliche Dinge ausersehen, sich mit durchaus weltlichen Geschäften abgibt, und zwar so leidenschaftlich, dass beinahe die Basler Polizei arbeitslos geworden wäre, wenn der resolute Herr nicht durch höhere Fügung in einen anderen Wirkungskreis versetzt worden wäre. Wie die Hauptrolle, so sind auch andere Rollen, etwa die der pfarrherrlichen Haushälterin, des Bündnerschädels Vinzenz Moser oder des Sensations-Reporters, durch die von vornherein feststehende Besetzung in ihrer Typik determiniert, was teils sogar Auswirkungen auf den Gang der Handlung hat. Die Komik der Situation wird breit ausgemalt, wenn etwa Pfarrer Iseli sich einen guten Tropfen gegen den Willen seiner biederen Haushälterin regelrecht erschleichen muss, um dem alten Moser die Zunge etwas zu lockern. (I, S.26f) Erheiternd wirkt auch der Stossseufzer über den jungen Vikar, den Iselis Kollege, Pfarrer Müller, vor sich hinmurmelt:

«Sancta Simplizitas! Nimmers nöd übel, Herrgott, aber wänn schicksch eus eines Tages wider Lüüt wo druuschömed? Was hämmer aagschtellt, dass du sönigi Genie uf eus looslasch – alles wüsseds, vom Einstein bis zum Zeiseberg, vom Saint Exüpery bis zum Grass, vom Mozart bis zu de Beatles, oder wie die gheissed, vom Hypokrates [sic] bis zum Barnard – aber was imene Mänsch würklich vorgaht, Herrgott… wänd eismal wieder e paar Praktiker hettisch…» (I, S.10)

Durch Sprache und Situation bedingt sind auch viele witzige Effekte, die auf dem sozialen Gefälle zwischen Personen beruhen, etwa wenn der lateinkundige Pfarrer Iseli sich «per pedes Apostolorum» zum Polizeiposten begeben will und ein Detektiv dies seinem Kollegen «mit em Mercedes Dingsborum oder was» rapportiert. (II, S.18)Von da aus ist es nicht mehr weit bis zu flotten Sprüchen, die nicht nur in Szenen zu hören sind, welche in der Quartierbeiz «Zur schwarzen Tinte» spielen.

«Die Nachfrage nach Dialekthörspielen ist ebenso gross wie die Scheu junger Autoren, Dialekt zu schreiben. In der Tat läuft hierzulande ein Schriftsteller Gefahr, in Kritikerkreisen nicht mehr ganz für voll genommen zu werden, wenn er sich auf die „Dialektbühne“ begibt. Mit „Helvetiastraass 17“ glaubt Jacob Fischer nun aber, einen Stoff gefunden zu haben, bei dem der Dialekt mehr ist als ein blosses Zugeständnis an den Publikumsgeschmack.»35 So wurde die Reihe in dem kurz zuvor erst ins Leben gerufenen Hörspiel-Programm-Bulletin der Abteilung «Dramatik» angekündigt. Fischers Kriminalkomödie wurde damit in die Nähe jener Produktionen gerückt, mit denen man seit 1963 versuchte, den Dialekt literarisch aufzuwerten und ihm jenseits von Schwank, Heimatschutz und biederer Erbauung «eine direkte, ja sogar provozierende Wirkung» abzugewinnen.36 Der Kritiker der NZZ nahm diesen Anspruch ernst und hielt fest, es gehe «weniger darum, wer der Mörder sei, als darum, ob Fischer eine mögliche, wesentliche oder gar bereichernde und erneuernde Form des Dialekthörspiels gefunden habe.»37 Der Befund fiel positiv aus, was die «dramatische Verwendbarkeit» der Alltagssprache und die Qualität der «ungestelzte[n] Mundartdialoge» anbelangt. Erwähnt werden muss darüber hinaus, dass in dieser Serie die verschiedensten Idiome vom Baseldeutsch über Zürichdeutsch, Ostschweizer Mundart bis zu Bündner Dialekt verwendet werden, ohne dass damit, wie in den fünfziger Jahren noch oft, eine Wertung der Personen verbunden war: Ein Basler als Interpret der Hauptrolle in einer Zürcher Produktion wäre wohl zehn Jahre früher noch undenkbar gewesen.

Trotz positiver Anmerkungen wurde die kritische Besprechung zum Verriss, der die offensichtlichen Schwächen der Personencharakteristik und der Handlungsführung schonungslos aufdeckte. Dass sich «die Aufklärung eines Mordes – sämtliche spannungserzeugenden Irrungen und Wirrungen mitgezählt – mühelos in neunzig Minuten hätten bewältigen lassen»38, ist nur zu unterstreichen. Langeweile macht sich vor allem in der zweiten bis vierten Folge breit. Schwerer noch wiegt der zutreffende Vorwurf der Konventionalität und Antiquiertheit. Fischers Hörspielfolgen werden in der Tat bevölkert von sattsam bekannten Typen wie etwa der leichtlebigen Serviertochter, dem dickschädeligen Bündner Stadtstreicher, der naiv-treuherzigen Haushälterin, dem sensationslüsternen Reporter, dem Polizeikommissär mit rauer Schale und weichem Kern und dem Studenten, der sich «vorzugsweise mit Zynismus auf der schiefen Bahn bewegt und von protzigen Eltern stammt.» Diese passen zwar ins seldwylerisch-spiessige Quartierleben der Helvetiastrasse, das zwanzig Jahre früher noch niemanden gestört hätte. Mit den tatsächlichen gesellschaftlichen Verhältnissen eines Industriequartiers in einer Stadt wie Zürich gegen Ende der sechziger Jahre aber hatte diese Szenerie so gut wie nichts gemeinsam. Harmlos erscheinen da nicht nur die Verbrecher, sondern auch die an der Aufklärung beteiligten Vertreter des Boulevardblattes und vor allem die Polizei, deren Exponenten sich hinsichtlich ihrer artigen Gesinnung und wackeren Betriebsamkeit von den Landjägern aus Polizist Wäckerlis Zeiten kaum unterscheiden. Die städtische Kulisse und der Anspruch der «Modernität» hebt diese Produktion zwar äusserlich von den Sendespielen der Heimatschutz-Dramatik ab, doch ist sie deckungsgleich mit diesen im Hinblick auf die Vermittlung eines durchweg konservativen Weltbildes. Grass, die Beatles und der Herzchirurg Professor Barnard fungieren nur als Kennmarken einer «modernen» Zeit. Eingebettet sind sie bezeichnenderweise in ein Lamento des Zürcher Quartierpfarrers über Zeiten und Sitten und über die Praxisferne des jungen Vikars. Der Vorwurf, die Kriminalkomödie verkehre sich hier in eine «verstaubte Trivialkomödie», kann diesem gutgemeinten Versuch zur Erneuerung eines populären Genres nicht erspart werden.

Am Erfolg dieser rückwärtsgewandten Produktion änderte die unmissverständliche Kritik nichts. Einer Verfilmung schien schon aufgrund der gleichen Star-Besetzung der Hauptrollen die Gunst des Publikums sicher. Und auch die Abteilung «Dramatik» entschloss sich zur Produktion einer fünfteiligen Fortsetzung, die nun den detektivisch begabten Geistlichen und damit dessen überaus populären Darsteller, Ruedi Walter, schon im Titel hervorstrich. In der Serie «Pfarrer Iseli» (1970) geht es um die Bekämpfung einer illegalen Organisation, die sich unter anderem mit der Einfuhr von Haschisch befasst. Der streitbare Pfarrherr kann diesen zeittypischen Fall vorerst nur mit Hilfe seiner Haushälterin angehen, da er sich zur Behandlung seines Herzleidens in Spitalpflege begeben musste. Die Handlung wurde damit zunächst in ein Milieu von zeitloser Aktualität verlegt und durch Personal bereichert, welches Gedanken an trivialliterarische Vorbilder unausweichlich macht.

Schon zu Beginn der sechziger Jahre hatte Studiodirektor Samuel Bächli Weisung gegeben, dass in Zürich keine Sendereihen von mehr als fünf Folgen mehr produziert werden dürften.39 Der zehnteilige Basler Zyklus «Vor hundert Jahren (1868)» von Gertrud Lendorff (1968) wurde 1971 nur noch mit einer fünfteiligen Serie fortgesetzt, und Rudolf Stalders achtteilige Hörspielfolge «Ernst Ritter – Nachruf auf einen Lehrer von morgen» (1970) war die letzte Grossproduktion von Studio Bern. In den siebziger Jahren wurden nur noch fünf Originalhörspiele von mehr als drei Folgen gesendet. Auf mehr als drei Teile brachten es in den achtziger Jahren nur noch Kurzhörspiele.

Das Kriminalhörspiel ist eine Domäne, in der mehrteilige Produktionen – nach einer auffälligen Pause in den siebziger Jahren – wieder aufkamen und sich bis heute gehalten haben. Den Auftakt machte das zweiteilige Berner Dialekthörspiel «Geischterbahn» (1980, 2 Folgen) von Markus Keller und Barbara Luginbühl, dem fünf Jahre später eine weitere Produktion mit dem Titel «Dräckegi Wösch» (1985) folgte. Hauptperson ist zum ersten Mal eine Amateur-Detektivin, die junge Madeleine Habegger, Chefsekretärin in einer Berner Baufirma. In der ersten Produktion wird ihr Misstrauen durch einige merkwürdige Entdeckungen geweckt, die sie nach dem Todessturz des Chefingenieurs macht. Der Mitarbeiter, dem sie sich anvertraut, erweist sich als der Schreibtischtäter, der den Auftrag zum Mord erteilte, um eine umfangreiche Bestechungsaffäre zu vertuschen. Die Grundfragen der Detektivliteratur: Wer ist der Mörder? Wie hat er die Tat begangen? Und Warum? sind für dieses wie für die Mehrzahl der Schweizer Kriminalhörspiele bestimmend. In dieser Produktion zeigt sich aber in der sozialen Bedingtheit des Verbrechens und in deren Enthüllung auch schon eine Tendenz zur Betonung der Frage nach dem Warum, wie sie der «neue deutsche Krimi» in Entsprechung zum englischen und amerikanischen Krimi seit Hammett und Chandler in den Vordergrund rückte. Die beiden Berner Autoren sind aber weit davon entfernt, den Täter auch in seiner Opferrolle darzustellen und nach einer allfälligen Mitschuld der Gesellschaft zu fahnden. «Geischterbahn» hat unter diesem Aspekt betrachtet mit dem modernen «Sozio-Krimi», wie ihn etwa der Berliner Soziologieprofessor Horst Bosetzky alias «ky» in seinen Romanen und Hörspielen auffasst, doch recht wenig gemeinsam.40 Die Entdeckung des Täters in der zweiten Folge des Berner Krimis markiert insofern einen stilistischen Bruch, als nun die Detektivgeschichte in einen aktions- und emotionsgeladenen Thriller umschlägt, der sich filmisch allenfalls noch überzeugend gestalten liesse, der aber mit den Mitteln des Hörspiels – erregte Stimmen und starke Geräuscheffekte – nicht zu bewältigen ist. Solche Schwächen vermieden die beiden Autoren in ihrem zweiten Kriminalhörspiel «Dräckegi Wösch», in welchem dieselbe Hauptfigur, diesmal im intimeren Rahmen eines Mehrfamilienhauses, dessen Bewohner alle auf ihre Weise verdächtig erscheinen, der Auflösung eines Mordfalles nachgeht.

Auch in Felix Aeschlimanns Hörspiel «Bracher oder Dräck am Stäcke» (1986) spielt der soziale Hintergrund eine beträchtliche Rolle. Dass der Fahnder der Bundespolizei im Titel namentlich erwähnt wird, ist nur eine der Äusserlichkeiten, die auf Glausers Vorbild hindeuten. Wachtmeister Bracher, gespielt von Franz Matter, steht wie Studer kurz vor der Pensionierung, ist ein alter, erfahrener Hase und verlässt sich lieber auf sein «Gschpüri» und seine Menschenkenntnis als auf Polizeitaktik. Ihm zur Seite steht, als ein vom Fernseh-Krimi übernommenes Stereotyp, der junge Sterchi, der mit seinem frisch erlernten Fachwissen die Überlegenheit des gewieften Fahnders betonen soll. Dass Bracher «an der Fassade biederer Wohlanständigkeit kratzt und unter der honorigen Oberfläche auf Lug und Trug, auf Angst und schlechtes Gewissen stösst»41, verbindet ihn tatsächlich in gewisser Weise mit Studer. Dreck am Stecken hatte, wie die Ermittlungen ergeben, nicht nur das Opfer, ein lokaler Bauunternehmer, der fast sämtliche Bewohner des Bergdorfes Rumigen mit elektronischen Abhöreinrichtungen bespitzelte. In diesem Nest gibt es kaum jemanden, der nichts zu verbergen hätte, was erst die breit angelegte Erpressung durch den Verstorbenen möglich machte. Da sich herausstellt, dass dieser nicht ermordet wurde, erhält nebst der der Fahndung nach den Tätern auch die Darstellung der miesen Gesinnung des Opfers und der Machenschaften der Dorfbewohner eigenes Gewicht.

In den Pressekommentaren gelobt wurde zu Recht, dass Aeschlimann «dem schlechten Gewissen des Dorfes»42 eine Stimme gab, indem er die Enthüllungen der Polizisten durch ein altes Ehepaar «mit ungewissem Standort» kommentieren lässt. Diese «irreale Ebene» erschien dem Kritiker sogar glaubwürdiger «als die mit Unwahrscheinlichkeiten überladene Dimension des „Wirklichen“» in diesem Hörspiel. Bracher mit Studer zu vergleichen, heisst indes auch Glauser Unrecht tun. Dem modernen Wachtmeister fehlt es am Willen wie an der Gabe, genau hinzuhören und sich wie Studer mit der Atmosphäre am Tatort quasi vollzusaugen. Es geht ihm jegliches Interesse an den Verhältnissen über ihren Zusammenhang mit dem Fall hinaus ab. Und durch die endlose Betonung seiner Vertrautheit mit den «Bärglern», die «gärn öppe echli philosophisch wärde» und sich darin wesentlich von denen im «Ungerland» unterscheiden, nähert sich seine Charakterisierung dem Klischee. Dies trifft im Übrigen auch auf andere Personen, allen voran auf den «Junior» Sterchi, zu. Durch solche Überzeichnung erhält das Hörspiel einen sicher auch intendierten ironischen Anstrich, der in einer Fortsetzung mit dem Titel «Bracher oder Spione im Tessin» (1986) noch viel deutlicher hervortritt.

Der Fahnderwachtmeister, der sich wohl durch die wiederholte Nennung im Titel im Bewusstsein der Hörer als typisierte Hauptfigur möglicher weiterer Folgen festsetzen soll, wird hier von höchster Seite, von einem Bundesrat persönlich, mit einer heiklen Mission betraut. Nicht die kriminalistische Aufklärung von Mord oder Totschlag ist das Thema dieses Hörspiels, sondern es gilt, einen im Tessin abgestürzten chinesischen Spionage-Satelliten zu lokalisieren und mehrere Geheimdienstkommandos fremder Mächte von dem Objekt fernzuhalten. Da aber ein Agenten-Thriller schweizerischen Zuschnitts nur zur Farce werden könnte, hat der Autor konsequenterweise eine Parodie daraus gemacht, die stellenweise amüsante Unterhaltung bietet. Dazu tragen etwa die gegenseitigen Neckereien von Bracher und Sterchi wegen ihrer unterschiedlichen Vorliebe für die Programme von DRS-1 bzw. DRS-3 ebenso bei wie zahlreiche Musikeinlagen, die sich am Schluss in einem bunten Potpourri überlagern. Etwas vom Geist von Jakob Bührers «Volk der Hirten» scheint von ferne anzuklingen, wenn der welsche Bundesrat dem Polizisten empfiehlt, den Fall mit «welscher Intelligenz, Tessiner Charme und Deutschschweizer Nussknacker-Mentalität» zu lösen. Der kulturelle Austausch beschränkt sich dann aber im Weiteren auf recht platte Weisheiten, die bei der Zusammenarbeit zwischen Bracher und seinem Tessiner Kollegen ausgetauscht werden.

Nach einer Zürcher und zwei Berner Serien erhielt auch Studio Basel Gelegenheit zu einer grösseren Krimi-Produktion. Nicolas E. Ryhiner, der 1974 als junger Schauspieler unter der Leitung von Paul Pörtner Bekanntschaft mit experimentellen Hörspielformen gemacht und in den achtziger Jahren wiederholt auch Regie geführt hatte, suchte mit «Tom Stierli – Privatdetektiv. D Wolfmaa-Trilogie» (1989, 3 Folgen) nach neuen Wegen im Genre des Dialekt-Kriminalhörspiels. Hinsichtlich ihrer Form ist diese Produktion vergleichbar mit Aeschlimanns Spionagethriller-Parodie. Nostalgische Erinnerungen an Krimi-Serien, die in den fünfziger und frühen sechziger Jahren angeblich die Strassen leerfegten und das Vereinsleben erschwerten, waren der Anlass zur Entstehung dieser «Krimi-Groteske», deren Figuren Ryhiner in einer heutigen fiktiven Welt agieren lässt, die nach seiner Auffassung «am ehesten irgendwo zwischen „James Bond“ und „Polizischt Wäckerli“ anzusiedeln ist.»43 Unterhaltende Serien-Produktionen aus alter Zeit wie die Fährima-Hörspiele oder die Krimi-Parodie «Gestatten, mein Name ist Cox», die man aus den Archiven geholt und im Rahmen der Sommer-Wiederholungen in den achtziger Jahren erneut gesendet hatte, waren bei Publikum und Presse auf ein derart positives Echo gestossen44, dass der Versuch einer Aktualisierung solcher Stoffe und Formen gerechtfertigt erscheinen musste. Das Unzeitgemässe solch harmloser Radio-Unterhaltung konnte, auch wenn es sich dabei oft schon um Parodie handelte, nur mittels Verfremdung in eine Zeit hinübergerettet werden, in der die grossen Verbrechen meist nicht von Einzeltätern mit dem Revolver in der Hand begangen werden. Stierli, der in seiner saloppen Unverfrorenheit von Michael Gempart überzeugend interpretiert wird, ist ein Nachfahre jener kalifornischen private eyes, die als moralisch mehr oder weniger integre Konkurrenten einer korrupten Polizei auftreten und ebenso in den Sphären der Reichen und Mächtigen wie in der Grossstadt-Unterwelt operieren. Nach diesem Muster ist die Figur von Chefinspektor Bär von der Kriminalpolizei, gespielt von Walo Lüönd, nicht bloss als Konkurrent, sondern als erbitterter Gegner des nicht-lizenzierten Privatdetektivs angelegt, den er bei Gelegenheit sogar durch Verhaftung aus dem Verkehr zieht.

Mit dem biederen Dorfpolizisten Wäckerli verbindet Ryhiners Selfmade-Privatdetektiv nicht viel mehr, als dass er statt eines schnellen Wagens Tram und Zug fährt. Sein Fall, in den er wider Willen verwickelt wird, ist insofern zeittypisch, als es sich nicht um einen einzelnen Mord, sondern um die kriminellen Machenschaften der Wolfmann-Sekte handelt, die ihre Mitglieder in den Selbstmord treibt und die Apokalypse durch Vergiftung des Trinkwassers einer Grossstadt herbeizuführen trachtet. Wenn es hier auch nicht um die realistische Gestaltung etwa einer Spendengeldaffäre oder einer «klerikalen Sauerei» geht, wie sie sich deutsche Krimilektoren derzeit wünschten45, wenn auch die komischen Elemente dominieren, so spiegelt sich doch auch in dieser Krimi-Groteske das Bild einer als grotesk empfundenen Welt, die mit den Mitteln eines ungebrochen spannenden Sozio-Krimis nicht angemessener gestaltet werden könnte. Verfremdende Effekte ergeben sich vor allem durch die Typisierung der Figuren, die vielfach aus der Regenbogenpresse oder aus Comic-Strips übernommen scheinen, was sich allerdings weniger in ihrer Sprache als in der Sprechweise und sprachlichen Gestik äussert. Einen Höhepunkt erreicht die groteske Übertreibung etwa, wenn einer, der eben einen Mord begangen hat, Stierli mit dem Revolver in Schach hält und sich, in gebundener Sprache baseldeutsch deklamierend, langsam zurückzieht. Ryhiner führte selbst Regie, was der Einheit von Text und Inszenierung zugutekam und dem Zyklus einen spürbar eigenen Charakter verlieh. Die «Wolfmaa-Trilogie» ist eines jener seltenen Beispiele von DRS-Produktionen, bei denen die von Urs Widmer als «absurd» empfundene «Trennung des Realisationsvorganges»46 aufgehoben wurde. Durch die Personalunion von Autor und Regisseur konnte so ein wirklich originales Werk entstehen.

Zum Abschluss dieses Kapitels sollen noch zwei Grenzfälle des Genres vorgestellt werden. «Das Leben und Sterben des Paul Irniger, gezeichnet von Pil Crauer nach den Gerichtsakten und den Erinnerungen der Zeitgenossen», wurde in der Programmzeitschrift wohl auch als Hörspiel, öfter aber als Hörfolge oder neutral als Sendereihe und als Zyklus bezeichnet. In vier Folgen gestaltete Felix Bühler (alias Pil Crauer) vor dem Hintergrund der krisengeschüttelten dreissiger Jahre die Biographie des Innerschweizer Raubmörders, der 1939 in Zug mit der Guillotine hingerichtet wurde. Das umfangreiche Material aus Gerichtsakten und Zeitungsberichten wurde vom Autor «zu einer Mischung von authentischen Zeugnissen und Spielszenen aufbereitet»47 und stellt aufgrund des dominierenden dokumentarischen Gehalts wie auch der Montageform eine Hörfolge dar, die nicht mit einem Kriminalhörspiel zu verwechseln ist, sondern eher Produktionen nahesteht, die bei Radio DRS seit dem Entstehungsjahr dieser Produktion mit dem Terminus «Feature» bezeichnet wurden. Das Werk wurde zwar 1978 von der Abteilung «Folklore» produziert, aber nie gesendet, da die Behörden der Heimatgemeinde des Sohnes von Irniger gerichtlich gegen die Publikation interveniert hatten. Dadurch wird auch juristisch bestätigt, dass Crauers Produktion ausserhalb des fiktionalen Bereichs liegt und primär nach journalistischen Kriterien beurteilt werden muss.

1985 wurde die Form des Kriminalhörspiels für eine Reihe von Hörspots verwendet, welche der attraktiven Vermittlung von Sachinformationen dienen sollten. Auf Anregung der Winterthurer Eduard Aeberhardt-Stiftung schrieb der Dokumentarfilmemacher Rudolf Welten unter dem Titel «1×1 Xundheit!» (1985)48 zehn «Körperkrimis», in welchen Inspektor Xandi Merk den Ursachen verschiedener verbreiteter Krankheitserscheinungen wie etwa Herzinfarkt, Übergewicht, Rückenschäden am Ort des Geschehens, d.h. im Innern des menschlichen Organismus, nachspürt. Die Projektleitung lag in den Händen der Radiomitarbeiterin Margrit Keller. Fachlich wurde das Team von mehreren Medizinern unterstützt. Da diese Kurzkrimis als reine Zweckformen für präventivmedizinisch-pädagogische Anliegen dienen, liegen auch sie ausserhalb des fiktionalen Bereichs jener Kriminalhörspiele, die hier zur Diskussion stehen.

Einzelproduktionen im Überblick

Im Folgenden werden Einzelproduktionen von Kriminalhörspielen in geraffter Form chronologisch vorgestellt, die als Stichprobe den Zeitraum von 1965 bis 1990 abdecken. Produktionen in Dialekt und Standardsprache werden nicht gesondert behandelt, da durch einen solchen Überblick ohnehin nur ein unvollkommenes Bild von den einzelnen Hörspielen vermittelt werden kann. Eine ähnliche Bestandesaufnahme der gegenwärtigen Produktion wäre nötig, um aus dem Vergleich Entwicklungstendenzen in neuester Zeit ermitteln zu können. Früher oder später wird sich jemand dieser Aufgabe annehmen.

Unterhaltenden Charakter haben, dem Programmkonzept der Abteilung «Dramatik» entsprechend, Kriminalhörspiele, die über die erste Senderkette (DRS-1) verbreitet wurden. Oft dienen sie jungen Autorinnen und Autoren als Einstiegsmedium, was möglicherweise durch die strenge gattungstypische Regulierung bedingt ist – und sei es wegen der Möglichkeit, die geltenden Regeln zu verletzen. Alexander E. Heimann debütierte 1965 mit seinem Hörspiel «Am Bär sy Heiwäg». In Albert Werners «Der Tod der Klytaemnestra» (1965) spielt sich während der Aufführung einer Richard-Strauss-Oper vor und hinter den Kulissen ein blutrünstiges Geschehen ab. «Der weisse Kranich» (1969) von Arnold H. Schwengeler dreht sich um einen Mord in grauer Vorzeit, durch dessen Sühnung die blutige Ballade erst zu einer heiteren Romanze werden kann. In Uller Dubis Kriminalkomödie «Drei Fliegen uff ai Schlag» (1970) geht es um eine kostbare Geige, die während der Basler Herbstmesse zwischen gerissenen Gaunern und gutgläubigen Bürgern den Besitzer wechselt. Bei «Mord in der Dammstrasse» (1973), einem «Schweizer „Schocker“» von Marianne Groth, und «Puzzle» (1975) von Otto Steiger handelt es sich um Produktionen, die ganz von den Konstanten der Detektiv-Literatur, dem obligaten Who-how-why-Muster, bestimmt sind. Dies gilt auch für die Kriminalhandlung von «Iberfall am Fasnachtszyschdig» (1976). Das erste und einzige Hörspiel des Radio- und Fernsehmitarbeiters Raoul Baerlocher spielt wie die letzte Folge von Haesers «Eusebius Bitterli» während der Basler Fasnacht und vermittelt nebst der Aufklärung eines Raubüberfalls viel von der Stimmung beim «Zyschdig-Nomidaag-Gässle».

Im Gegensatz zur überseeischen Konkurrenz von Jonny Fahrenheit und Co. scheint für originale Produktionen hiesiger Autorinnen und Autoren, zumal solchen in Dialekt, die Ausrichtung auf schweizerische Fälle und Verhältnisse verpflichtend zu sein. Ausnahmen fallen auf, so etwa André Baur, der für die literarische Qualität seines Erstlings «Ein Häuschen im Grünen» (1982) gelobt wurde: Dieser sei «einzig den Regeln der Gattung» verpflichtet, «ein Krimi, dem nicht die geringste Spur von „Schweizer Realität“ beigemengt wurde, nicht einmal in homöopathischer Dosierung.»49 Walther Kauers viertes Originalhörspiel «Es Muttfüürli» (1982) ist eine «Mordgeschichte ohne Mörder»50, die hinter die geputzten Fassaden eines Schweizer Städtchens leuchtet. In seiner bösen Komödie «Wärs nutzt, däm nützts» (1982) demonstriert Beat Ramseyer am Fall eines Millionenbetrugs mit Hilfe des Computers die «Bindungen von Ehe, Beruf und Geld». In seinem ersten Hörspiel «Die Schweigeminute» (1983) geht es Sam Jaun mehr um die moralische als um die kriminalistische Lösung. Ähnlich wie in «Wachtmeister Studer» richtet sich der Täter am Schluss selbst. Im Unterschied zu Glauser wird es ihm bewusst freigestellt, auf diese Weise sein Ansehen zu retten, worin der Autor einen «Widerhaken» sieht, der den Hörer zum «Nach- und Weiterdenken» anregen soll.

Einen ebenso interessanten wie amüsanten Beitrag zur Reflexion über das Kriminalgenre leistete Christoph Scherrer mit seinem ersten Hörspiel «Marehigh oder Die Wahrheit ist das, was übrigbleibt» (1983). Das ironisch-groteske Spiel scheint zunächst zwei voneinander unabhängige Handlungsstränge parallel zu entwickeln, die sich aber immer mehr miteinander verschränken, bis es den Helden der zweiten Handlungsebene, einen kalifornischen private eye nach dem Vorbild von Chandlers Phil Marlowe, beruflich in die Schweiz verschlägt, wo sein Weg sich mit der Hauptperson der ersten Handlungsebene, Lehrer Autimann, kreuzt, dem er beiläufig ein Gespräch «über Fiktion und Wirklichkeit» vorschlägt. Dazu kommt es nicht, da ihn sein Autor, niemand anders als Autimann, entgegen den Grundregeln der Gattung bei einem Verkehrsunfall sterben lässt, womit er sein Werk, das Hörspiel, beendet – und sich der weiblichen Hauptfigur der amerikanischen Kriminalhandlung zuwendet, die schon im Hintergrund auf ihn wartet. «Das Haus» (1986) von Beat Weber soll in der unterhaltenden Form eines Krimis «das wahrheitsgetreue erfundene Bild einer Stadt» mit ihren politisch-sozialen Schattenseiten, Spekulation und Korruption, vermitteln. Peter Zeindlers «Restrisiko» (1987) setzt ebenfalls bei den Schwachpunkten der modernen Industriegesellschaft an. Die Rolle des Detektivs in einem Erpressungsfall spielt ein Journalist, dessen kritisches Interesse sich über Sabotagedrohungen und Werkspionage hinaus auf die tödlichen Risiken richtet, die um des Profits willen hingenommen werden.

Für André Baurs zweites Kriminalhörspiel «Kaban Slovalsky» (1989) gilt wie schon für das erste, dass es ganz losgelöst ist von allen Bezügen auf schweizerische Realität. Aus einer Schiesserei im Anschluss an einen Banküberfall entwickelt sich ein ganz anderer Fall, welcher nicht gelöst werden kann, da er «juristisches Neuland» bedeutet. Aufgrund der perfekt realistischen Gestaltung und Inszenierung bemerken die Zuhörenden kaum, dass damit das Hörspiel in den Bereich einer allerdings heute greifbar nahen Zukunftswirklichkeit hinübergeglitten ist. André Baurs «Kaban Slovalsky» streift damit das Genre des Science-fiction-Hörspiels, das bisher nur von ganz wenigen Schweizer Autoren beachtet wurde. Beat Ramseyers zweites Kriminalhörspiel «Philodendren spassen nie» (1989) ist über den Fall hinaus eine kritische Auseinandersetzung mit sozialen Erscheinungen der Zeit: mit dem Wiederaufkommen des Faschismus bei Jugendlichen, hier angeregt durch brutale Videos, und mit einem von der Informatik geförderten Denken, das zwischen Ja und Nein keine Abstufungen mehr zulässt. Einer Aufklärung des Mordes im Sinne dieser Logik setzt Ramseyer eine zweite Lösung entgegen, die einem biologischen Denken am Rande des heute naturwissenschaftlich Anerkannten entspricht. Trotz der breiten, mehr als die Hälfte der Spieldauer beanspruchenden Vorgeschichte ist diese zehnte Arbeit von Beat Ramseyer ein durchaus spannendes Kriminalhörspiel im herkömmlichen Sinn. In Markus Mäders Kriminalhörspiel «Brandigen» (1989) macht sich ein erklärter «Nachfolger Wachtmeister Studers» an die Aufklärung des rätselhaften Todes eines Gemeindepräsidenten und kämpft dabei gegen die Verschlossenheit der Dorfbewohner, gegen politische Verfilzung, gegen «Profitgier und Intrigen» an, die ihm zum Verhängnis werden. Abgesehen von einem expliziten Verweis auf Studers ersten Fall hat das Hörspiel gar nichts mit seinem Vorbild zu tun. Die Krimi-Persiflage wirkt in diesem Fall durch die betont breite schweizerhochdeutsche Diktion und durch permanente Überzeichnung der Handlung und Charaktere bemühend.

Durchweg untypisch ist die Form der Kriminalhörspiele und krimi-ähnlichen Produktionen, die im zweiten Programm ausgestrahlt wurden. In «Dura lex, sed lex» (1974) verarbeitete Hans Jäger, der während einer Haftstrafe zu schreiben begonnen hatte, eigene Erfahrungen und verband diese mit Klischee-Fragmenten aus Romanen, Filmen und Fernsehserien zu einer einfach konstruierten Kriminalhandlung. In ihrem authentischen Grundgehalt ist diese Produktion verwandt mit einer Gruppe von Hörspielen, welche den Gefängnisalltag aus der Sicht eines Häftlings gestalten.51 Drei Hörspiele, die Elemente der Kriminalliteratur aufnehmen, diese aber ganz anderen, «literarischen» Zwecken dienstbar machen, stammen aus der Übergangszeit von den siebziger zu den achtziger Jahren. «Die Entführung» (1977) von Alfred Bruggmann beleuchtet das Verhältnis zwischen einem entführten Industriellen und seinem Entführer. Aus dem Dialog wird immer deutlicher, dass hinter beiden je eine Organisation steht, die mit ähnlichen Mitteln gegensätzliche Ziele verfolgt. Das Spiel endet mit einer Katastrophe. In Peter Zeindlers Hörspiel «Ausbrechen» (1979) spürt eine Frau einem von ihr konstruierten Mordfall so lange nach, bis sich mit dessen Aufklärung «auch ihr eigener Knoten löst». Ihre Geschichte, die sich als blosse Möglichkeit entpuppt, verweist sie auf ihre eigene Einsamkeit, auf ihre Entfremdung von ihrer Familie und von ihrem Mann nach fünfzehn Jahren ehelicher Routine.

Der Titel von Ruedi Straubs Erstling «E Bombefasnacht» (1982) scheint ebenso auf Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Attentatsdrohung hinzudeuten wie die Personen und das vordergründige Gerüst der Handlung. In Wirklichkeit handelt es sich um die Parabel «einer Stadt, die einen derben Fasnachtsscherz schlechter erträgt, als den Ruf, herzlos zu sein.» Die «Pflanzenbombe», mit welcher der junge Gärtnergeselle Jo-Jo die lebensfeindliche Ordnung aus den Angeln heben möchte, wird von den Ratten gefressen. Der Fall erledigt sich damit von selbst. Der alte Kriminalkommissar Ledermann und sein jüngerer Kollege Angst sind durch Name und Charakter als – freilich unterschiedliche – Exponenten einer Gesellschaft gekennzeichnet, die zu ihrer Verteidigung zu allen Mitteln zu greifen entschlossen ist. Trotz seiner dicken Haut erlebt wenigstens der ältere der beiden Polizisten Momente der Verunsicherung. Eine «Hörpassion» nennt der Autor seine Arbeit wohl deshalb, weil eben jede Aktion, jede Veränderung im Ansatz scheitert. Ruedi Straub, Jahrgang 1952, der damit schon nicht mehr zur jüngsten Autorengeneration zählte, hat in Zusammenarbeit mit der etwa gleichaltrigen Regisseurin Katja Früh ein akustisches Bild jener Generation von Jugendlichen geschaffen, die zu Beginn der achtziger Jahre in ihrer Auseinandersetzung mit der Polizei einen «Kriminalroman» eigener Art erlebte, in welchem die Rollen von Tätern und Opfern nicht immer voneinander zu trennen und zweifelsfrei zu bestimmen waren.

* * *

Das Feature von Pil Crauer, die medizin-pädagogische Reihe von Rudolf Welten sowie die ambitiöseren Werke, die auf DRS-2 gesendet wurden, bewegen sich oft an der Grenze des kriminalliterarischen Genres oder führen sogar darüber hinaus. Die Überblicksdarstellung bleibt notgedrungen an der Oberfläche und lässt vertiefende Analyse vermissen. Durch die Besprechung zweier formal sehr unterschiedlicher Werke von Walter Matthias Diggelmann und Urs Widmer soll im Folgenden nun dieser Mangel kompensiert und der interessante Grenzbereich weiter ausgeleuchtet werden. Von den primär unterhaltenden Dialektserien heben sich diese beiden Hörspiele durch die Verwendung von Standardsprache und durch ihre literarischen bzw. experimentellen Ambitionen ab.

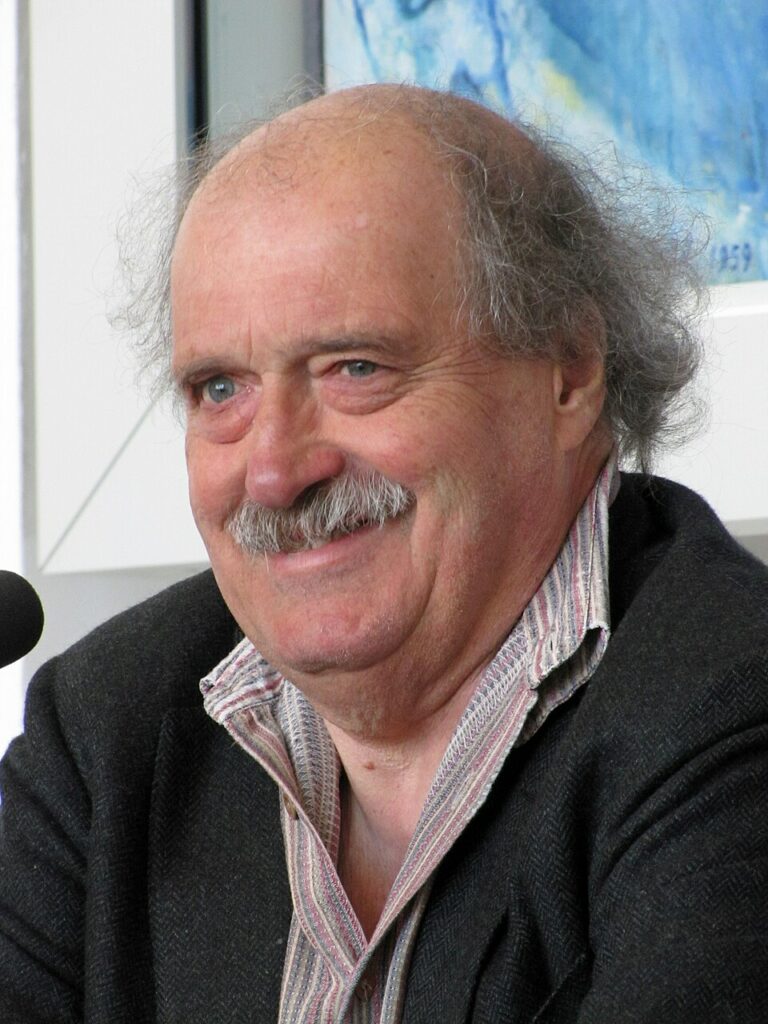

Walter Matthias Diggelmann: «Sie kennen unsere Methoden nicht»

Walter Matthias Diggelmanns (1927-79) Kriminalhörspiel «Sie kennen unsere Methoden nicht» (1971) wurde vom Autor zwar als «Psycho-Krimi» bezeichnet, doch unterscheidet es sich durch seinen Parabel-Charakter deutlich von der Masse der übrigen Vertreter des Genres. Nach einem verunglückten Anlauf als Hörspielautor in den fünfziger Jahren und der Produktion seines Erstlings durch den Südwestfunk 1963, hatte Diggelmann für die Abteilung «Folklore» das Dialekthörspiel «S Urächt vo dr Grächtigkeit» (1970) geschrieben, das in keineswegs folkloristischer Art anhand einer Gerichtsverhandlung ein Nachspiel zum Globuskrawall vom Juni 1968 und damit die Auseinandersetzung zwischen der Beatgeneration und dem «Establishment» behandelte. Sein drittes Hörspiel, «Sie kennen unsere Methoden nicht», wurde Mitte der siebziger Jahre für so exemplarisch gehalten, dass es, zusammen mit etwa einem Dutzend anderer Produktionen, in die Kassetten-Edition der TR-Verlagsunion aufgenommen wurde. Auch in diesem wie noch in weiteren Hörspielen konnte der Autor auf seine journalistische Beschäftigung mit der Tätigkeit von Kriminalpolizei und Untersuchungsbehörden sowie auf seine Erfahrungen als akkreditierter Gerichtsberichterstatter zurückgreifen.52

(Quelle: Nachlass Walter Matthias Diggelmann, Schweizerisches Literaturarchiv SLA)

«Sie kennen unsere Methoden nicht» unterscheidet sich auch durch seine Struktur von der Mehrzahl der übrigen Kriminalhörspiele, die oft chronologisch aufgebaut sind und sich auf die Verwendung der Schauplatzblende beschränken. Diggelmann bedient sich der Zeitblende, wie sie in den fünfziger Jahren von Autoren des traditionellen literarischen Hörspiels wie etwa Günter Eich, Alfred Andersch, Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann und vielen anderen mit Vorliebe verwendet worden war. Das Neue Hörspiel stand dem Stilmittel der Blende skeptisch gegenüber und zog ihr die anti-illusionistische Wirkung des harten Schnittes vor, was durch Urs Widmers Hörspiel «Wer nicht sehen will, muss hören» (vgl. das folgende Kapitel) bestätigt wird. Die Detektion des Verbrechens wird durch stufenweises Rückblenden auf frühere Zeitebenen und mit den seit der Antike gebräuchlichen Mitteln des analytischen Dramas, d.h. im Wesentlichen durch Berichte in Dialogform, bewältigt.

Diggelmanns Spiel beginnt mit einem Rapport des Staatsanwaltes zuhanden des Justiz- und Polizeidirektors über den Fall des Untersuchungsgefangenen Ihringer bzw. des Polizeisoldaten Morf. In einer ersten Rückblende von ein paar Tagen wird der Hörer Zeuge eines Telefonanrufs von Morf, der dem Staatsanwalt meldet, Ihringer habe «den Mord» gestanden. Nach einer kurzen Rückkehr zur Gegenwartsebene wird das Gespräch zwischen Morf und dem Staatsanwalt, nunmehr in dessen Büro, fortgesetzt. Die Aufforderung des Staatsanwalts: «Nun, dann erzählen Sie mir einmal ausführlich, wie es zu diesem Geständnis gekommen ist…» (S.5) leitet eine weitere Rückblende zum Geschehen der vergangenen Nacht ein. Ausführlich wird nun das nächtliche Verhör Morfs, der Ihringer widerrechtlich in seiner Zelle aufgesucht hat, dramatisch aufgerollt. Mit «psychologischen» Mitteln, die bewusst zwischen einfühlender Kumpanei und verbaler Gewalttätigkeit schwanken, entlockt der ehrgeizige junge Polizist dem Gefangenen Schritt für Schritt bisher Verschwiegenes über sein Leben und sein Verhältnis zur Ermordeten, die seine Freundin war. Morfs Methode besteht darin, den Verdächtigen zur Suche nach einem möglichen Motiv für den Mord zu veranlassen, angeblich, um dieses und damit jegliches Verdachtsmoment zu beseitigen, in Wirklichkeit, um ihn aufgrund blosser Indizien zu einem Geständnis zu zwingen. Als dies nicht ausreicht, lässt er seine Maske fallen und wendet nun sein gesamtes Wissen gegen den Gefangenen, packt ihn bei seinen geheimen Wünschen, enttäuschten Hoffnungen und bei seinem Ehrgefühl:

«Weisst du was, Ihringer, dich würd’ ich nicht mal mit doppelten Handschuhen anfassen …. Nicht mal mit doppelten Handschuhen! Einen Mörder ja, einen richtigen Mörder, ein Mann, der aus Leidenschaft, aus Überzeugung gemordet hat, ja, das ist etwas anderes, das ist wenigstens ein Mensch, vor so einem habe ich Hochachtung, und wenn er dann noch zu seiner Tat steht, aufrecht eben wie ein Schweizer und zu seiner Schuld steht und im Innersten seiner Seele bereit ist, dafür zu sühnen, der vor seine Richter hintritt und sagt, ich bin es gewesen, sprecht euer Urteil, ich bin bereit, es auf mich zu nehmen, ja so einer, Ihringer, so einer hätte bei uns Platz, so einen würden wir in unsere Reihen aufnehmen, aber doch nicht so ein kleiner, dreckiger [sic] Lügner und Dieb…» (S.34)

Ihringer, durch das nächtliche Verhör und die Rückschau auf sein missglücktes Leben aufgewühlt, fällt auf Morfs Taktik herein und bekennt sich schuldig. Ähnlich wie sich Alfredo Traps in Dürrenmatts Hörspiel «Die Panne» zum Helden stilisiert, indem er seine Verbrechen gesteht und jede Verteidigung ablehnt, lässt sich Ihringer, bei seiner Ehre gepackt, der Tat überführen. Ein Zeitsprung blendet wiederum über zum Gespräch zwischen Morf und dem Staatsanwalt am nächsten Morgen, in dessen Verlauf immer deutlicher die persönlichen und sozialen Ressentiments des Polizisten gegenüber Ihringer sowie die Fragwürdigkeit seiner Methoden erkennbar werden. Es stellt sich heraus, dass Morf bei der Protokollierung und Unterzeichnung des Geständnisses massiv mit Alkohol nachgeholfen hat. Schliesslich eröffnet der Staatsanwalt dem eifrigen Polizisten, dass sich Ihringer umgebracht hat. Als jener ihm nachweist, dass er selbst als Täter in Frage kommt und dass er es war, der Ihringer ein Rasiermesser zugespielt hat, zückt Morf seine Dienstpistole, unterlässt es aber abzudrücken.

Der spiegelsymmetrische Aufbau wird geschlossen durch die Wiederaufnahme des Berichts des Staatsanwaltes an seinen Vorgesetzten. Er erläutert, dass er «Morf gegenüber die gleichen Methoden angewandt habe, mit denen er Ihringer zum Geständnis brachte.» (S.44) Die Provokation, auf die es Diggelmann ankam, besteht in der Feststellung, dass der Polizist, dem aufgrund der unzulässigen Methode genauso wenig eine Schuld am Tod der jungen Frau nachgewiesen werden kann wie Ihringer, für seine dienstliche Verfehlung wohl mit einem Disziplinarverfahren wegkomme. Mit der abschliessenden Bemerkung des Staatsanwaltes: «Und Morf, da bin ich überzeugt, wird seinen Weg schon machen. Gute Polizisten sind rar» (S.45) wird ein Happy End im Sinne einer Bestrafung des Bösen verweigert. Das Rechtsempfinden des Hörers ist empfindlich getroffen.

Diggelmanns Hörspiel hat zwei Kriminalfälle zum Gegenstand: Der erste, bestehend im Mord an Ihringers Freundin, bleibt unaufgeklärt; der zweite, der mit psychologischen Mitteln verübte «Mord» des Polizisten an Ihringer, wird nicht gesühnt. Beides verstösst gegen die Grundgesetze des Kriminalromans. Raymond Chandler postulierte in seinen «Beiläufige[n] Anmerkungen zum Kriminalroman» (1949): «Der Kriminalroman muss den Verbrecher auf irgendeine Weise bestrafen, wenn auch nicht notwendigerweise durch den Spruch eines Gerichts. Im Gegensatz zur landläufigen Ansicht hat dies gar nichts mit Moral zu tun. Es gehört nur einfach zur Logik der Form. Ohne diese Strafe wäre die Geschichte wie ein unaufgelöster Akkord in der Musik; sie hinterliesse ein Gefühl der Irritation.»53 Die Möglichkeit, dass ein Mord nicht aufgeklärt wird, ziehen seine zehn Regeln gar nicht in Betracht. Williard Huntington Wright (alias S.S.Van Dine) hält in seinem umfangreichen Regelkatalog schon an vierter Stelle fest: «Niemals sollten der Detektiv selbst oder einer der Ermittlungsbeamten sich als der Missetäter herausstellen.»54 Gerade der Fall des Polizisten Morf ist es aber, um den es in diesem Hörspiel geht. Der Fall Ihringer dient nur als «Aufhänger» und wird deshalb am Schluss mit dem für die Zuhörenden unbefriedigenden, bewusst provozierenden Vorschlag des Staatsanwaltes erledigt, man solle ihn in Anbetracht der unsicheren Beweislage «ad acta legen», zumal ja bekannt sei, «wie empfindlich Presse und Öffentlichkeit in letzter Zeit reagieren.» (S.44) Im Programm-Bulletin wurde «Sie kennen unsere Methoden nicht» bewusst vorsichtig als «eine Art Kriminalhörspiel mit kritischer Moral» vorgestellt.

Dasselbe, was der Autor in einem Interview über sein Hörspiel «Wenn Träume wahr werden» (1975) sagte, gilt auch für die frühere Produktion: «Sie dürfen das Wort „Mord“ in diesem Zusammenhang nicht wortwörtlich nehmen. In meinem Hörspiel ist es ein symbolischer Akt.»55 Wenn man das Spiel schon als Krimi betrachten will, so handelt es sich, entgegen der im Manuskript dem Titel beigefügten Gattungsbezeichnung, nur bedingt um einen «Psycho-Krimi». Psychologie wird hier nicht vom Autor als Mittel zur Erzeugung spannender Wirkungen verwendet, sondern dient – in ausgesprochen populärer Form – dem Protagonisten Morf als methodisches Instrument seiner Untersuchung, die rein persönliche, vom Kriminalfall Ihringer unabhängige Ziele verfolgt. Zu den psychologischen Grundlagen des Genres gehört, dass wir, da «der Detektivroman zum Inhalt eine Menschenjagd hat, die ja im Grunde nichts anderes ist als die sanktionierte, ritualisierte, die „zivilisierte“ Form des Mordes», als Leser (und Hörer) an einem «Verbrechen» beteiligt sind, «das seine Weihe nur dadurch erhält, dass das Opfer selbst ein Verbrecher ist.»56 Bis etwa zur Mitte von Diggelmanns Spiel wird diese unbewusste Prämisse nicht tangiert. Im zweiten Teil aber wird der Hörer in dieser Haltung verunsichert, sobald ihm klar wird, dass er sich auf die Seite einer Figur gestellt hat, die möglicherweise selbst die Tat begangen hat, und dass die Schuld Ihringers keineswegs feststeht. Distanzierung wird die Folge aus solcher Verunsicherung sein. Der Hörer sieht sich gezwungen, das Verhältnis zwischen den beiden Hauptpersonen aus übergeordneter Perspektive zu betrachten. Und er wird sich nun möglicherweise, ausgehend von Ihringers Lebensgeschichte und angeregt durch die Fragen des Staatsanwaltes zu Morfs beruflicher Laufbahn, Gedanken über ihr soziales Verhalten und über ihr Verhältnis zueinander machen.

Der moderne Sozio-Krimi interessiert sich für die sozialen Ursachen von Kriminalität, die im Scheitern des Traums vom sozialen Aufstieg, von Glück und Erfolg erkannt werden. Diggelmann zeigt einen Polizisten, der die Position, von der Ihringer vergeblich träumte, erreicht hat und der um jeden Preis, auch mit moralisch verwerflichen, wenn nicht gar kriminellen Methoden seine Karriere zu beschleunigen sucht. Beide, Ihringer und Morf, stammen aus demselben «kleinbürgerliche[n], spiessige[n] Milieu, so ärmlich, Arbeiterklasse, kleine Handwerker, alles klein, klein, klein…» (S.36) Beide sind ehrgeizig, doch der eine verbaute sich schon in der Jugend die Zulassung zur Polizeischule durch geringfügige Delikte. Der andere, der es «denen», seinen Vorgesetzten, einmal «zeigen» will (S.4), der Kriminalkommissär oder gar Chef der Kriminalpolizei werden möchte (S.37), wird trotz seiner schweren moralischen Verfehlung «seinen Weg schon machen», wie der Staatsanwalt bestätigt.

Dass alle Werke Diggelmanns stark autobiographische Züge tragen, ist bekannt. So hat zum Beispiel Ihringers Scheitern aufgrund diverser kleiner Verfehlungen seine Entsprechung in einer Anzeige wegen Diebstahls, die den Autor im Alter von siebzehn Jahren zur Flucht nach Italien veranlasste, ein Schritt, der für ihn unverhältnismässig einschneidende Folgen – Gefangenschaft in Nazi-Deutschland und in der Schweiz, Internierung in einer psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt, Bevormundung – nach sich zog.57 Briefe an seine Mutter, an den Vormund, den Jugendanwalt, den Psychiater, «alle in der dritten Person und in der Form von Geschichten»58 geschrieben, waren die Vorstufe von Diggelmanns schriftstellerischer Laufbahn, über deren ursprüngliche Motivation er bekannte: «Ich meine, der Grund, die Ursache, warum ich schreibe, zumindest warum ich zu schreiben angefangen habe, […] hat damit zu tun, dass ich als Aussenseiter geboren wurde. Mein Geschichtenerzählen war vor allem in den Anfängen eine Art von Waffe, mit der ich versuchte, mir meinen „Platz an der Sonne“ zu erkämpfen.»59 Dies erinnert stark an Morf, der mit seiner psychologischen Methode seinen Vorgesetzten, den Gebildeten, Privilegierten und Mächtigen, seine Fähigkeiten beweisen und sich so emporkämpfen will. Es scheint, als habe Diggelmann in diesem Hörspiel zwei negative Möglichkeiten des Verlaufs seiner eigenen Biographie durchgespielt, die er selbst in dieser Konsequenz nicht realisiert hat: die seiner jungen Jahre und die seines schriftstellerischen und damit gesellschaftlichen Erfolges ab etwa 1960. «Sie kennen unsere Methoden nicht» bietet wie auch andere Werke Diggelmanns verschiedene Versionen derselben Geschichte, die sich dadurch auszeichnen, dass es in diesem Fall zwei extreme, gegensätzliche Versionen sind, die das Thema des gesellschaftlichen Aufstiegs bzw. Scheiterns modellhaft gestalten.

Diggelmann zieht nicht nur in Zweifel, ob das Scheitern sozialer Aspirationen in die Kriminalität führen müsse, sondern er sieht in diesem Hörspiel das Streben des sozial Erfolgreichen nach mehr Macht und Prestige als Triebkraft kriminellen Handelns: auch dies eine mögliche Spielart des Sozio-Krimis, die freilich einem Kritiker in den falschen Hals kam, der die «Verklammerung zweier Menschen, des Wärters und des Opfers, die bis zur Austauschbarkeit vorangetrieben wird», als «psychologisch geschickt und glaubhaft» lobte, aber bedauernd vermerkte: «Leider kann es der Autor nicht unterlassen, einer solchen Situation politisch-polemische, gesellschaftskritische Akzente anzuhängen, die einen Staat angeblich charakterisieren, der Mörder (den Polizisten) duldet, wenn er nur dazu beiträgt, dass Ruhe und Ordnung aufrecht erhalten bleiben.»60 An Diggelmann schieden sich eben seit jeher die Geister. Zur gleichen Zeit etwa schrieb Werner Bucher: «Und Diggelmann lässt sich lesen, er ermüdet nicht; als Autor erreicht er, was er will. Und die Jugend scheint das zu honorieren. Trotz seinem häufigen Schwarz-Weiss, trotz manchen Sätzen, die allein nicht, dafür aber im Rahmen halten, ist Walter M. Diggelmann bei ihr in, während sprachlich Brillantere, wie Hugo Loetscher, Herbert Meier oder Adolf Muschg, es eindeutig nicht sind.»61 Diggelmanns Hörspiel bietet weniger kultivierte als kritische, zur kritischen Reflexion anregende Unterhaltung.

Dem leisen Vorwurf, dass «hier nicht so sehr aus der Sprache geschaffen als vielmehr mit dem Wort operiert» werde62, ist beizufügen, dass stilistische Unebenheiten und selbst grammatische Fehler in Diggelmanns Manuskripten nicht eben selten sind, was teils auch aus obigen Zitaten hervorgeht. Diggelmann machte nie ein Hehl daraus – und darin weist sich seine geistige Verwandtschaft etwa mit Jakob Bührer –, dass es ihm in erster Linie um die Sache ging und dass ihm ästhetische Probleme zweitrangig erschienen. Im Hinblick auf die sprachliche Gestaltung war sein Hauptanliegen Verständlichkeit. «Ich kann nur für mich feststellen», äusserte er in einem Interview apodiktisch: «Ein Buch, das ein intelligenter Arbeiter nicht begreift, ist völlig wertlos.»63 Walter Schmitz vermutet, dass in Diggelmanns frühem Roman «Das Verhör des Harry Wind» der «juristische Apparat der Wahrheitsfindung» von Frischs «Stiller» inspiriert war, und er weist darauf hin, dass der Roman «Aber den Kirschbaum, den gibt es», in welchen in einer Prosafassung das Hörspiel «Wenn Träume wahr werden» integriert ist, sich «auf Frischs bekannte Bildnislehre» berufe.64

Auch «Sie kennen unsere Methoden nicht» kann in Beziehung zu Max Frischs «Stiller» und zum daraus entstandenen Hörspiel «Rip van Winkle» gesetzt werden. Morf ist einer, dem es gelingt, seiner Identität zu entfliehen, indem er sein anderes Ich, Ihringer, mit dem er durch seine Herkunft verbunden ist, tötet. Im Unterschied zu Anatol Stiller bzw. Anatol Wadel gelingt ihm der Identitätswechsel dank der Unterstützung durch eine gesellschaftliche Elite, die sich seiner als eines Instruments zur Stabilisierung ihres Status bedient. Im Gegensatz zu Stiller/Wadel ist Morf ein Mörder, und er erfindet nicht so sehr für sich als für sein alter ego eine Geschichte, die ihm einen ehrbaren Lebenswandel ermöglicht. Diggelmanns Figuren kämpfen nicht gegen ein Bild, das die anderen sich von ihnen machen, sondern gegen ihr tatsächliches soziales Sein und für die Verwirklichung eines Bildes, das sie sich selbst erträumen. «Wenn Träume wahr werden» handelt von einem Mann, dem es nicht gelingt, seiner Rolle zu entfliehen, und von einem anderen, dem dies glückt, indem er seine Frau ermordet. Zugleich «verhilft» er dem ersten zu einer anderen Identität, indem er den Verdacht der Tat auf ihn lenkt und ihn zur Flucht zwingt. Wenn Frischs Roman «im Grunde genommen die Struktur eines Krimis» hat65, so könnte man von den beiden Diggelmann-Hörspielen sagen, dass sie nur scheinbar die Struktur von Krimis haben, in Wirklichkeit aber das Gelingen bzw. Scheitern eines Wechsels der Identität behandeln. Beides hinterlässt beim Hörer ein «Gefühl der Irritation» das nach Chandler den Intentionen des Kriminalromans zuwiderläuft, aber entfernt an die Entrüstung des Regisseurs am Ende von Dürrenmatts allererstem Hörspiel erinnert, der sich auch nicht mit der grundsätzlichen Unauflösbarkeit einer Doppelgängergeschichte abfinden kann.

Urs Widmer: «Wer nicht sehen will, muss hören»

Als eine der frühesten Produktionen eines Schweizer Autors, welche an den experimentellen Tendenzen des Neuen Hörspiels in der Bundesrepublik orientiert war, wurde Urs Widmers (1938-2014) «Wer nicht sehen will, muss hören» (1970) von Andreas Fischer realisiert und im Montagsstudio gesendet. Dieses für das damalige Programm aufsehenerregende Hörspiel, mehr eine Auseinandersetzung mit dem Kriminalhörspiel als selbst ein solches, war zuerst durch Heinz von Cramer produziert und 1969 vom WDR Köln urgesendet worden.

Das Spiel baut auf zwei scheinbar voneinander unabhängigen Realitätsebenen auf, deren erste von vier alten Damen (Lilly, Lydia, Alice und Babett), deren zweite von vier Kinderstimmen konstituiert wird. «Das Hörspiel beginnt so, als wäre alles „wirklich“» (S.1): Vogelzwitschern, fernes Glockengeläute, eine muhende Kuh, Grillenzirpen im Hintergrund sollen die Vorstellung tiefen Friedens vermitteln, was durch das Klappern der Teetassen und durch die Klänge einer alten Tango-Platte noch unterstützt wird. Die vier alten Damen führen sich durch ihr Teegespräch als englische Ladies von echt konservativer Denkungsart ein. Ihre Konversation besteht nebst fadenscheinigen Komplimenten an die Gastgeberin grösstenteils aus isolierten Monologen über belanglose Themen und aus trivialen Lebensweisheiten, die ebenso unvermittelt aufeinanderfolgen. Kurze Schilderungen dessen, was sie sehen, vermitteln dem Hörer gewisse optische Anhaltspunkte, und Erinnerungen an frühere Zeiten tragen zur weiteren Konkretisierung der Vorstellungen bei. Durch «brüskes Abbrechen aller Hintergrundgeräusche» (S.3) wird die zweite Ebene eingeführt: Die vier Kinder sprechen ihren Text, keine Dialoge, sondern in der Regel voneinander unabhängige, nur in der Thematik verwandte Statements, so, «als würden sie ihn zum ersten Mal von einem Blatt ablesen».

Durch den bewusst nicht «lebendigen» Vortrag von Texten, die auch in Sprache und Inhalt nicht zu den sprechenden Kindern passen, entsteht eine stark verfremdende Wirkung. Auf das harmlose Gespräch zu Tee und Kuchen trifft abrupt die von der ersten Kinderstimme vorgetragene Passage:

«Er haut ihm eine runter und knallt ihm die Faust ins Gesicht und tritt ihm seinen Absatz in den Bauch und reisst ihm ein Ohr ab und packt ihn an der Krawatte und wirft ihn durchs Wirtshausfenster und schmettert ihm eine Bierflasche über den Schädel und haut und sticht und schiesst kch kch kch.» (S.3)

Die Äusserungen der drei anderen Kinderstimmen sind ähnlich aggressions- und konfliktgeladen. Nach einer von allen vier Stimmen gesprochenen Passage «wird der Tonhintergrund wieder plastisch und «wirklich» (S.4) wie zuvor, und man folgt den Reminiszenzen der vier alten Damen über ihre Erlebnisse am Zarenhof im alten Russland und in den britischen Kolonien. Es wird angenommen, «dass der Hörer hier schon ein festgefügtes Bild von den sprechenden Damen und ihrer Umgebung bekommen hat». Mitten in dieser Szene wird nun «die Erwartung gestört durch ein – durchaus unheimliches – Geräusch, ein heiseres Atmen ganz nahe am Mikrofon» (S.5), ferner durch das Knarren einer Tür und das Knirschen einer Dachrinne, beides in der Art, wie man sich dies in einem der «naiv gezimmerten Hörspiele» etwa des «Wäckerli»-Zyklus vorzustellen hat.66 Die Damen lassen sich dadurch in ihrer Konversation aber keineswegs stören.