3. Januar 1925: Tell als «Hörspiel»-Premiere

Vier Monate nach Sendebeginn fand am 3. Januar 1925 der erste so genannte «Hörspielabend» statt. Im Zürcher Studio an der Lindenhofstrasse inszenierten Mitglieder der «Freien Bühne» Zürich das «Urner Spiel von Wilhelm Tell» live vor dem Mikrophon, dem einzigen, über das die Radiogenossenschaft in Zürich (RGZ) verfügte. Es war ein Kohle-Mikrophon, das nach etwa dreissig Minuten Betriebsdauer Störgeräusche erzeugte und nach und nach verstummte. Dann musste es geschüttelt werden, wozu die Sendung kurz unterbrochen wurde.1 Da war es ideal, dass das Urner Tellspiel nur knapp eine halbe Stunde dauerte. Inhaltlich ist damit aber noch nicht erklärt, weshalb man für diese wichtige Premiere ein vierhundert Jahre altes Stück über den Gründungsmythos der schweizerischen Eidgenossenschaft wählte. Die Programmzeitschrift kommentiert die Sendung nicht, wir sind auf Spekulation angewiesen. Vermutlich wählte man das feierlichste verfügbare Stück, das auch formal geeignet erschien, und das Tellspiel war soeben vom Laientheater wiederentdeckt worden und hatte sich auf der Bühne bewährt. Zweieinhalb Jahre später wurde das Stück im Radioprogramm des Nationalfeiertags in derselben Besetzung und Inszenierung wiederholt und hatte damit einen angemessenen Kontext gefunden. Nun wurde es auch in der Programmzeitschrift ausführlich besprochen. Der Artikel «Das alte Urner Spiel vom Wilhelm Tell. Das Hörspiel unserer Bundesfeier» soll hier als Dokument in ganzer Länge zitiert werden:

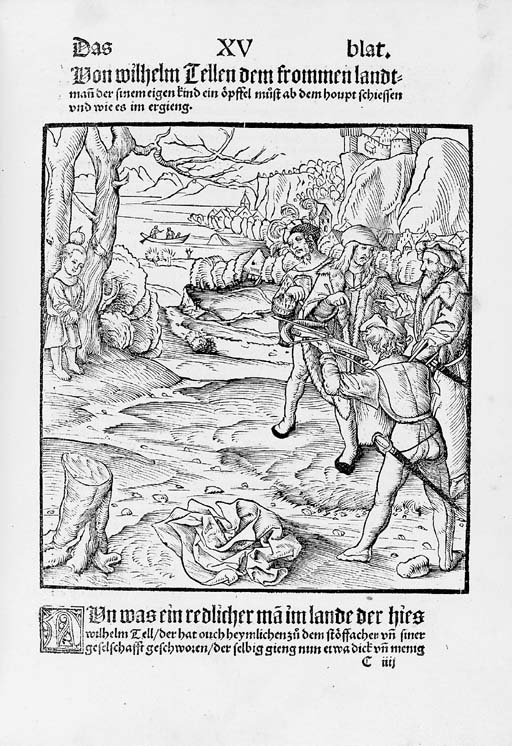

«Die älteste dramatische Fassung der Tellsage und eines der ältesten literarischen Denkmäler der Schweiz überhaupt, von denen wir heute noch Kenntnis haben, liegt in dem alten Urner Tellenspiel vor, das etwa im Jahr 1511 von einem uns heute nicht mehr bekannten Autor gedichtet worden sein dürfte. Es mag dieses „spyl, gehalten zuo Ury in der Eydgnoschafft von dem frommen und ersten Eydgnossen Wilhelm Thell“ bei den alten Urnern ein kleines Festspiel gewesen sein, das sie zur Erinnerung an ihren Landesheros an bestimmten Tagen auf öffentlichem Platze aufführten; doch ist davon keine Kunde auf die Nachwelt gekommen. Dagegen hat sich der Text dieses alten Spiels fast wortgetreu bis auf unsere Tage erhalten. Bewundernswert ist die straffe Konzentration der Handlung, die anschauliche holzschnittmässige Sprache und die Lebendigkeit seiner Gestalten, die von dem Zürcher Wundarzt und Schriftsteller Jakob Ruof, der das Stück 1545 unter Anlehnung an den alten Text erweiterte, nicht mehr erreicht wurde. Viele Wendungen des alten Urner Spiels sind von den spätern Nachdichtern übernommen worden, und es ist reizvoll, festzustellen, wie über Tschudis Chronik einzelne glückliche Wendungen sogar bis in Schillers Dichtung vorgedrungen sind.

Dank seiner naiven, kraftvollen Art und seiner durchsichtigen Form, die an Stelle theaterfeindlicher, feinverschlungener Psychologie die schlichte, sinnfällige Schauhandlung setzt, hat sich das alte Spiel vom Tell jetzt, nach 400 Jahren, von neuem die Bühne erobert. Die letzten Jahre haben zahlreiche Aufführungen und Neubearbeitungen gesehen. Unsere Radioaufführung durch die „Freie Bühne“ wird sich an die kernige Sprachform des Urtextes halten, während einige Längen der Heroldsreden ausgemerzt wurden.

Zum Anfang erzählt der Herold kurz den Inhalt des Stückes, vergleicht die Tellgeschichte mit derjenigen der römischen Lukretia und die Befreiung der Waldstätte mit der Vertreibung der römischen Könige. Die drei Länder wurden so streng bevogtet, dass sie sich frei machten und die Vögte erschlugen. – Dann beginnt das eigentliche Spiel: Der Landvogt fordert die Urner zum Gehorsam auf und droht mit grosser Strenge. Tell und Stauffacher besprechen sich; Erni von Melchtal kommt dazu und erzählt seines Vaters Unglück. Auf Tells Rat geloben sie sich Beistand und beschliessen, Leute zum Bunde zu werben. Nun richtet auf des Vogts Befehl dessen Knecht Heinz Vögeli die Stange mit dem Hut auf. Tell geht ohne Gruss vorbei, wird angehalten und vom Vogt zur Rede gestellt. Dieser befiehlt ihm, einen Apfel von seines Kindes Kopf zu schiessen. Tell rüstet sich unter lautem Wehklagen zum Schuss und trifft. Darnach soll Tell über den zweiten Pfeil Aufschluss geben, und er tut es, nachdem ihm der Landvogt sein Leben zugesichert. Er wird gebunden und zu Schiff gebracht. Ein furchtbares Unwetter nötigt den Vogt, Tell loszubinden und ans Ruder zu stellen, der aber bei der Platte ans Land springt.

Der Tod Gesslers wird vom Herold erzählt: „Also zog der Thell den berg uf gegen Schwytz, unnd verbarg sich by der holen gassen, daher der vogt ryten muosst, dann er fuor noch ein klein uff dem wasser, do lendet er unnd sitzt uff sin pferdt, unnd als er in die holen gassen kumt, so schüszt in der Thell zetod. Und nachdem gieng Thell wider zuo sinen gesellen…“

Diesen erzählt er seine Tat. Auch Cuno Abalzellen berichtet, dass er den Unterwaldner Vogt erschlagen habe. Nun spricht Tell zum Volk, das einmütig bereit ist, den ihm vorgesprochenen Eid zu schwören:

„Das wir keinen Tyrannen mee dulden,

Versprechen wir by unsern hulden.

Also sol Gott vatter mit sim sun,

Ouch heiliger geist uns helffen nun.“

Der Herold schliesst das Spiel mit einem Gebet.

Das Urner Spiel vom Tell, das sich in seiner Knappheit (es dauert kaum eine halbe Stunde) auch wohl in den Rahmen einer modernen Bundesfeier fügt, wird auch dem 1. August im Radio gut anstehen. Die grünen Matten des Schächentals und das graue Gestein Zwing Uris können wir ihm da freilich nicht als Hintergrund geben; doch die habsburgischen Knechte wollen wir die Trommeln schlagen lassen, und der älteste Urner, der Föhn, soll sein grimmiges Liedlein blasen.»2

Der «älteste Urner» war wohl auch am 3. Januar 1925 schon mit im Spiel gewesen. Im letzten Satz des obigen Artikels kann man mitverfolgen, wie die Kulissen des Bühnenstücks sich am Radio in Schall verwandeln. Die Maschine zur Erzeugung des Windgeräusches wurde direkt aus dem Theaterfundus übernommen. Die Schaubühne und die Oper kannten das entsprechende Hilfsmittel, genannt Aeoliphon, schon seit Jahrhunderten. Auch Regengeräusch und Donner wurden auf ähnliche Art hinter der Bühne mechanisch erzeugt.

(Quelle: Wikipedia / Konzerthaus Ravensburg / Foto: Andreas Praefcke)

Dass man durchweg in Theaterkategorien dachte, auch wenn die Aufführung als «Hörspielabend» angekündigt wurde, zeigt sich überdies im Lob der «schlichten, sinnfälligen Schauhandlung». Der Ausdruck «Hörspiel» ist ja auch keine von Radiopionieren erfundene Neubildung, sondern wurde schon im 18. Jahrhundert und später auch von Nietzsche verwendet für Bühnenwerke, die mehr für das Ohr als für das Auge konzipiert sind. Dabei war man 1927, im Jahr der Wiederholung des Tellenspiels, bereits intensiv mit der Suche nach dem «radio-eigenen» Hörspiel beschäftigt, was noch im selben Jahr zur Ausstrahlung einer entsprechenden Produktion von Richard Schweizer führte. Eine Vorausdeutung auf spätere Errungenschaften des Hörspiels kann man in den vier Herolden erkennen. Sie schaffen «Kontakt mit der unsichtbaren Zuhörerschaft»3 und stellen einen epischen Rahmen dar, der allerdings wegen seiner lehrhaften geschichtlichen, politisch und religiös moralisierenden Langatmigkeit zu Recht gekürzt wurde. Wegen ihrer Überlänge wird die «Vorrede» auf drei Herolde verteilt. Ein vierter trägt am Ende die weitere historische Entwicklung bis zum Beitritt von Luzern zur Eidgenossenschaft und zu den Burgunderkriegen nach. Den Schlusspunkt setzt ein weiser Narr mit einem Epilog von 33 Zeilen.

Die (erfolgreiche) Suche nach dem originalen Radiohörspiel ist Thema eines anderen Artikels dieses Weblogs. Immerhin führte Sie 1931 mit Paul Langs «Nordheld Andrée» zu einem ersten Höhepunkt, doch zeigte die Entwicklung bis dahin auch die weitgehende formale und inhaltliche Abhängigkeit der schweizerischen Produktion von den Errungenschaften des Weimarer Rundfunks. Hier soll es für einmal nicht um das Originalhörspiel, sondern um den zu allen Zeiten umfangreichen Anteil am Programm gehen, den das «Hörspiel vor dem Hörspiel» ausmacht; der Begriff wird noch erläutert. Das «Urner Spiel vom Wilhelm Tell» ist ein erster Repräsentant dieses Typus, und es erwies sich als eine glückliche Wahl. Für ein dramatisches Radio-Spiel der ersten Stunde eignete sich die holzschnittartige, straff geführte Handlung ausgezeichnet. Der Sendeleitung schien ein nationales Fest- und Weihespiel wohl gerade gut genug für eine Premiere von historischer Bedeutung. Das ur-schweizerische Spiel um die Gründung und frühe Entwicklung der Eidgenossenschaft stellte ein ideales Identifikationsangebot dar in einer Zeit, da man technischen Neuerungen und ausländischen Einflüssen mit einer gewissen Skepsis begegnete. Und schliesslich kam die frühneuhochdeutsche, «kernige Sprachform des Urtextes», deren Lautung dem heutigen Schweizerdeutsch nahesteht, dem Bedürfnis des damaligen Publikums nach Dialektstücken weit entgegen.

Die Radiogenossenschaft Bern benannte den Rahmen ihrer dramatischen Programmbeiträge als «Abend der Radiobühne» und wählte dem entsprechend für ihr Debüt am 10. Januar 1926 ein Werk der Weltliteratur, eine einaktige Komödie von etwa halbstündiger Dauer: «Der Heiratsantrag» von Anton Tschechow. Die Interpreten wurden in der Programmzeitschrift nicht genannt. In der Folge waren es oft Mitglieder des Heimatschutztheaters Bern oder der Zytglogge-Gesellschaft. Tschechows Stück war schon 1924 von der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG inszeniert worden und erlebte bis 1960 mindestens ein Dutzend weitere Radio-Adaptionen verschiedener deutschsprachiger Sender. Basel hatte seine Premiere am 20. Januar 1926 mit zwei kurzen dramatischen Szenen einheimischer Autoren: einem Dialog ohne Titel von Carl Albrecht Bernoulli und «E Delephong’spräch» von Dominik Müller, worin sich eine aktuelle, dem Medium Radio nah verwandte Thematik ankündete. Auch in diesem Fall wurden die Darstellenden nicht genannt, später wurde oft die «Baseldytschi Bihni» engagiert. Auch wenn wir über diese beiden Szenen nicht viel wissen, wird doch klar, dass Zürich, Bern und Basel ganz unterschiedliche Zugänge zur neuen Welt der «Radiobühne» fanden. Zwar war man sich von Anfang an einig, dass das Medium Radio eine eigene Kunstform hervorbringen müsste, doch war noch lange nicht klar, wie diese sich von den besprochenen Produktionen unterscheiden solle. Erst 1930 lieferte Bert Herzog eine zumindest theoretisch befriedigende Lösung, indem er «die Radiobearbeitung eines für die Schaubühne geschriebenen Stückes» als Sendespiel und «das eigens und nur für die Aufführung im Studio berechnete Stück» als Hörspiel definierte.4

Am 3. Januar 2025 sendet Radio SRF die erste Folge des dreiteiligen Psychokrimis «Die zwei Gesichter des Januars» von Patricia Highsmith, eine Ko-Produktion von NDR und SRF. Tempora mutantur.

Das «Hörspiel vor dem Hörspiel»

Das Medium Radio dient der Vermittlung von Inhalten unterschiedlichster Art. Dass es auch ein Werk aus sich heraus produzieren soll, das Hörspiel, ist weniger selbstverständlich, als es uns heute erscheinen mag. Der Ausdruck «Radiobühne», offensichtlich eine Übertragung aus dem Bereich des Theaters, zeigt auf, dass man sich, zumindest in der Schweiz, zunächst damit begnügte, die Aufführung von Bühnenstücken via «Rundspruch» zu vermitteln. Das führte in der ersten Zeit zur Auffassung, radiodramatische Werke seien eine Art «Theater für Blinde», dessen Beschränkung auf die akustische Dimension man besonders Rechnung tragen müsse. Anfangs versuchte man dieses Defizit gelegentlich zu überspielen, indem man den Ort der Handlung in völlige Dunkelheit verlegte («A Comedy of Danger», BBC 1924). Danach sollten während längerer Zeit Extremfälle als Themen, reisserische Plots sowie eindrückliche realistische Geräusch-«Kulissen» den Wegfall des Visuellen kompensieren. Aber auch die «innere Bühne», auf der das aus dem Medium selbst entwickelte radiogene Kunstwerk spielen soll, kann im Namen ihre Herkunft nicht verleugnen. Alfred Döblin, Bertolt Brecht und Walter Benjamin suchten einen anderen Ansatz. Döblin hat ihn mit klaren Worten formuliert und mit der Bearbeitung seines Theaterstückes «Lusitania»5 sowie des Alexanderplatz-Romans für das Radio in die Praxis umgesetzt. Die zentrale Passage seiner Rede anlässlich der Kasseler Arbeitstagung «Dichtung und Rundfunk» (1929) wird seither immer wieder zitiert:

«Wenn seit der Erfindung der Buchdruckerkunst fortschreitend die Literatur in unserer Zeit zu einem stummen Gebiet geworden ist, so braucht das nicht unbedingt ein Vorteil zu sein. Es ist bestimmt für die Literatur und die Sprache ein Nachteil. Der Buchdruck, die Drucktype hat die Literatur und uns alle in einer unnatürlichen Weise zu Stummen gemacht; bestimmt hat dadurch unsere Sprache Schaden genommen; die lebende Sprache ist in ungenügender Weise in die geschriebene eingedrungen, und so hatte die Buchdruckerkunst bei uns offenbar eine Anämie und Vertrocknung der Sprache im Gefolge. Da tritt nun im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts überraschend der Rundfunk auf und bietet uns, die wir mit Haut und Haaren Schriftsteller sind, aber nicht Sprachsteller, – und bietet uns wieder das akustische Medium, den eigentlichen Mutterboden jeder Literatur.

[…]

Immerhin wird hier der Literatur wieder die tönende Sprache angeboten, das ist ein grosser Gewinn. Es ist ein Vorteil, der ausgenützt werden muss. Es heisst jetzt Dinge machen, die gesprochen werden, die tönen. Jeder, der schreibt, weiss, dass dies Veränderungen bis in die Substanz des Werkes hinein im Gefolge hat.»6

Urs Helmensdorfer, der Leiter der Hörspiel-Dienststelle Bern, war der «Dr. phil.» unter den Regisseurinnen und Regisseuren der Abteilung «Dramatik», literaturwissenschaftlich und philosophisch gebildet und mit entsprechenden Interessen, die weit über die Grenzen des Mediums hinaus reichten. Schon bald nach seinem Amtsantritt trat er mit theoretischen Überlegungen hervor, die sich bis in die achtziger Jahre allmählich zu einer «Kleinen Philosophie des Hörspiels»7 entwickelten. Schon 1972 befasste er sich im Rahmen eines Vortrags, vermutlich gehalten in einem Autoren-Seminar, unter anderem mit dem Thema der Adaption literarischer Werke für das Radio, das bis dahin eher mit Zurückhaltung behandelt worden war. Seine Ausführungen dazu schaffen nicht nur Klarheit, sondern liefern, ausgehend von Döblins Grundsatzerklärung, einen kreativen Ansatz, der die Radiobearbeitung literarischer Werke aufwertet und ihr ähnlich grosses Gewicht verleiht wie dem von der Abteilungsleitung seit 1965 besonders geförderten Originalhörspiel.

«Verbesserung der Literatur» im Sinne ihrer «Entliterarisierung»8: In diese Formel fasste Helmensdorfer, was sich Döblin vom Radio erhoffte. Damit entfernte er sich bewusst von der traditionellen Linie der Hörspieldramaturgie, welche bestrebt war, das Worthörspiel zu einer eigenen Gattung der Literatur zu entwickeln, die man auch in gedruckter Form meinte verbreiten zu können. Aus dem Rückgriff auf Döblin ergeben sich für den Produzenten von Hörspielen zwei Schwerpunkte seines Wirkens. Zum einen gilt es, die Möglichkeiten des akustischen Mediums zur Vermittlung geeigneter Werke auszuschöpfen, seine Instrumente zu entwickeln und zu verfeinern. Zum andern leitet sich von der Bestimmung der Autorinnen und Autoren als «Sprachsteller» die Aufgabe her, in der gesamten Weltliteratur nach sprechbaren, tönenden Werken zu suchen, welche für das Radio adaptiert werden können. Die theoretische Legitimation des «Hörspiels vor dem Hörspiel» war auch ganz im Sinne des Programmkonzepts einer Abteilung, das grösstmögliche Vielfalt sowie Erweiterung des Horizonts über die nationalen Grenzen hinaus forderte.

Beschränkung auf die Produktion von Originalhörspielen verbot sich im Übrigen schon aus Gründen des begrenzten Angebots an Texten. Im Wegfall aller ungeeigneten Werke sah der Abteilungsleiter, Hans Hausmann, eine Entlastung, ja einen «Segen» für das Hörspielprogramm. Da sich nun auch das Fernsehen der Adaption epischer und dramatischer Texte annahm, konnte man bei der Auswahl der Vorlagen stärker als bis anhin deren besondere Eignung für das akustische Medium berücksichtigen. Unter dem Begriff «Hörspiel vor dem Hörspiel» subsumierte Helmensdorfer, darin an die schon in der vierziger Jahren von Ernst Bringolf begründete Tradition des Berner Studios anknüpfend9, solche «Werke der Dramatik im weitesten Sinne, die nur Wort, Klang, Geräusch, Stille zur Entfaltung brauchen, bei denen das Optische entbehrlich, überflüssig oder gar störend ist» und die es schon vor der Erfindung des Radios seit jeher gab. Dies ist ein Kernsatz aus Helmensdorfers Vortrag «Das Hörspiel zwischen Dokument und Dichtung» (1972), aus dem ein längerer Ausschnitt zitiert werden soll:

«Das Originalhörspie, eigens fürs Radio geschrieben, gibt es erst, seit es das Radio gibt. Hat also das Radio das Hörspiel geschaffen? Die Frage kann nicht bejaht werden. Hat das antike Theater die antike Tragödie erschaffen? Nein. Hat die antike Tragödie das antike Theater erschaffen? Auch hier gibt es kein klares „Ja“. Kausalitäten im Geistigen – sie vereinfachen den komplexen Sachverhalt in ungebührlichem Mass. Richtig ist wohl nur, zu sagen: Die antike Tragödie fand im antiken Theater den ihr angemessenen Spielraum. Genau so verhält es sich auch mit dem „Hörspiel“. Der technische Apparat kommt einer Kunstgattung aufs schönste entgegen, die es schon vor der Erfindung des Radios gegeben hat: das „Hörspiel vor dem Hörspiel“. Werke der Dramatik im weitesten Sinn, die nur Wort, Klang, Geräusch, Stille zur Entfaltung brauchen, bei denen das Optische entbehrlich, überflüssig oder gar störend ist – solche Werke gibt es lange vor dem technischen Apparat, der für ihre Realisierung besonders günstig ist, lange vor dem Begriff und Namen „Hörspiel“. Unnötig zu sagen, dass der technische Apparat und seine Vervollkommnung die Entstehung neuer Hörspiele begünstigt und die Entwicklung dieser Gattung aufs stärkste gefördert hat.

Das Radio schafft indessen nichts grundsätzlich Neues, nichts, was in der Theaterkunst, in der Epik, in der Lyrik der Vergangenheit und Gegenwart nicht schon angelegt gewesen wäre. Jeder Radiomann, der das Gegenteil zu entwickeln versucht, leidet an einem übertriebenen Medienbewusstsein. Das ist meine Überzeugung. Das Radio eignet sich aber besonders gut, einzelne Seiten des Alten und Neuen zur Geltung zu bringen: das Intime, das Leise, das Lyrische, das Philosophische.

Das Hörspiel hat sich von Anfang an als eigene Gattung verstanden – mit Grund und mit Recht. Und es hat sich vorab vom Theater abgesetzt. Das Hörspiel ist eine Kunst der Nähe – das Theater (selbst das kleinste Kammertheater) eine Kunst der Distanz. Das hat einschneidende Folgen. Kann man im Radio hörbar denken, so muss man auf der Theaterszene, im gleichen Monolog, auf 5 bis 25 Meter verständlich sprechen… Darüber müssen sich Autoren, Regisseure, Techniker und Sprecher stets im Klaren sein. Berücksichtigen sie diesen einen Sachverhalt, so sind sie bereits vor vielen Fehlern gefeit.

Das Mikrophon ist ein strenger Richter in allem, was echt, was unecht ist. Ein Lachen mag im Theater auf fünf Meter Entfernung überzeugen; als Hörspiellachen, auf 20 Zentimeter vor dem Mikrophon, wird dasselbe Lachen unerträglich sein. Alles Chargieren, alles Drücken wird als falsch entlarvt. Deshalb gibt es keinen besseren Richter für Dichter wie Sprecher als das Mikrophon: Unbestechlich trennt es den echten vom falschen „Rhetor“, das wahre vom aufgesetzten Gefühl. Deshalb ist auch die Kunst, am Radio zu sprechen, eine besondere Sparte. Und nicht jeder grosse Schauspieler ist auch ein guter Hörspieler. Dasselbe gilt vom Dichter und vom Regisseur. Grosse Worte, die den weiten Raum zur Entfaltung brauchen, eignen sich weniger fürs Hörspiel als die stille Rede dessen, der sich die Gedanken hörbar abringt, bis sie Klang werden.

[Beispiel: „Hamlet“]

Wo auf dem Theater kann ein Hamlet so leise denken? Nur im Hörspiel befinden wir uns gleichsam in seinem Hirn, als Zeugen seiner Gedanken. Deshalb werden auch Einrichtungen von Theaterstücken immer ihre Berechtigung am Radio haben, wenn sie eine wesentliche Seite haben, die dem Radio entgegenkommt, und wenn dem Regisseur kein reportiertes Theaterstück, vielmehr eine mediengerechte Radioinszenierung gelingt. Das Programm der Rundfunkanstalten der ganzen Welt sähe um vieles ärmer aus, verzichtete es auf alle dramatischen Werke, die nicht originale Hörspiele sind und erst nach 1925 entstanden.»10

Die «Intensität des Leisen»

Das originale Hörspiel und das «Hörspiel vor dem Hörspiel» verbindet miteinander, was Helmensdorfer als die «Intensität des Leisen» bezeichnet. Seine Gedanken zu diesem Thema hat er 1987 in einer Sendung mit aufschlussreichen Hörbeispielen und ein Jahr darauf in einem NZZ-Artikel unter dem Titel «Der Hörspieler oder Die Intensität des Leisen. Gedanken zur Stimme am Radio» formuliert, aus dem abschliessend einige wichtige Passagen zitiert seien:

«Scheinbar gibt es nichts Simpleres als eine Stimme am Mikrophon, die über einen Sender zum Hörer transportiert wird. Ich habe versucht, mir über dies Triviale ein paar Gedanken zu machen. Die Mündlichkeit des Hörspiels ist es, was mich je länger je mehr fasziniert.

[…]

Im Hörspiel bringt die Stimme des Interpreten also etwas Neues, was auf dem Papier nur als Möglichkeit angelegt ist. Der Interpret des gesprochenen Worts ist für das Produkt genauso wichtig wie der Musiker, der das Werk eines Komponisten spielt.

[…]

Der Sprecher ist noch weniger als der Musiker vom Autor fixiert. Buchstaben stecken den Rahmen einer möglichen klanglichen Realisierung viel liberaler ab als die Notenschrift. Tempo, Artikulation, Lautstärke, Stimmung eines Textes sind auf dem Papier weniger bestimmt als bei einem Musikstück. Jeder Musikliebhaber weiss, wie schwierig es ist, Noten richtig zu deuten; noch viel schwieriger ist es, einen Sprechtext in tönende Bewegung umzusetzen.

[…]

Es genügt nicht, ein Organ zu haben, das landläufig als „schön“ gilt. Der Interpret muss es auch spielen können. Ein schönes Organ kann sogar einer lebendigen Darstellung hinderlich sein. Besser ist das, was wir eine interessante Stimme nennen.

Was aber heisst „natürlich“ reden? Als Interpret fremder Texte natürlich zu sprechen ist keine Naturgabe, sondern eine erlernte Fähigkeit, Natur vorzutäuschen. „Natürlich“ sind Menschen von Natur, wenn sie in eigener Person und eigener Sprache reden. Davon profitieren viele Sendungen, die aus Originaltonelementen montiert sind. Dieselben faszinierenden Sprecher, dieselben Persönlichkeiten sind aber unfähig, ihre Stimme, wie es das Hörspiel verlangt, fremden Menschen zu leihen – so, dass sie nicht Text vortragen, vielmehr sich im Sprechen mit ihnen identifizieren.

[…]

Das Mikrophon ist ein harter, nüchterner Kritiker. Alles dick Aufgetragene kann vor ihm nicht bestehen. Seine Stärke: das Understatement, die breite Palette der mezza voce, die Intensität des Leisen. Es sind Elemente der Alltagssprache (wohlverstanden: nicht deren Kopie), die die Kunstrede beleben: die Syntax der Mündlichkeit, die Grammatik fürs Ohr, die Mehrgipfligkeit der Satzmelodie, die allmähliche Verfertigung der Gedanken im Reden, die Rückungen des Tempos, die Bedeutung der Pausen, der Atem. Die Mündlichkeit von Hörspieltexten ist keine gewaltsame Zutat der Interpreten. Sie ist original. Man muss sie nur in den Buchstaben erkennen.»11

1992 trug der Autor zu seiner Dramaturgie der «Intensität des Leisen» noch eine wichtige Erkenntnis zum Thema «Dialekt» nach, die – man muss das betonen – keineswegs chauvinistisch gemeint ist:

«Eitle, (zu) schöne Stimmen liebt der Hörspielmacher nicht. Ihn faszinieren die interessanten mit starken Idiosynkrasien, Stimmen, die wandelbar sind bis zur Schönheit. Wichtig ist, dass der Hörspieler in einem lebendigen Dialekt aufgewachsen ist. Dies verhindert, dass seine Stimme heimatlos klingt. Rar und herrlich ist der Schweizer Interpret, wenn er sich in Schriftdeutsch und Mundart gleich selbstverständlich äussert, das heisst in beiden Idiomen derselbe Mensch bleibt.

Wird im Theater geprobt, bis eine Szene wiederholbar ist, so regiert im Hörspiel die Gnade der Stunde: Das Band läuft mit bei jeder Aufnahme und ist bereit, den Moment zu fixieren, da die unwiederholbare Spontaneität wie aus einem Zauberhut hervorspringt. Wichtig für die Arbeit ist eine leichte Hand, eine fröhliche Atmosphäre. Die Muse des Radios verweigert ihren Kuss dem Krampf.»12

* * *

Wir begannen mit der Aufführung eines Theaterstücks vor dem Kohlekörner-Mikrophon des ersten Zürcher Studios, das die hohen Frequenzen, die für das Timbre der menschlichen Stimme entscheidend sind, nicht aufnehmen konnte. Der Rest des natürlichen Höreindrucks ging auf dem Weg via Telefonleitung zur Sendestation auf dem Hönggerberg sowie durch atmosphärische Störungen bei der drahtlosen Übermittlung verloren. Was vom Tellspiel in der Stube der Zuhörenden ankam, hatte nicht einmal die Qualität einer schlechten Telefonverbindung. – Welch ein Unterschied zu den Produktionen, die mit den hochsensiblen Aufnahme- und Übermittlungsgeräten der Gegenwart möglich sind! Der technische Fortschritt kommt Hörspielen wie Radioeinrichtungen von Werken der gesamten Weltliteratur gleichermassen zugute. Im letzten zitierten Abschnitt zeigt Helmensdorfer einen Vorteil auf, der alle radiodramatischen Produktionen von Aufführungen auf der Theaterbühne unterscheidet, seit Tonaufzeichnungsverfahren auf breiter Basis verfügbar sind – ein Paradox: Die Konservierung ermöglicht Spontaneität. Der Hörspielmacher kann jene Interpretation wählen, die seiner Vorstellung optimal entspricht.

Das «Hörspiel vor dem Hörspiel» spielt auf der «inneren Bühne» wie das literarische Worthörspiel, muss sich aber hüten, dem Innerlichkeitskult von dessen Apologeten zu verfallen. Helmensdorfers Verdienst ist es, dass er die «Intensität des Leisen»11 ganz aus den situativen Bedingungen des Mediums herleitet. Laute Töne, dokumentarische Einflüsse im Originalton und ein freierer Umgang mit Geräusch und Musik sind daneben gleichwohl möglich. Gefahr droht heute von anderer Seite: In Zeiten der (politisch gelenkten) Beschränkung der Ressourcen erscheint es naheliegend, vermehrt auf bestehende literarische Vorlagen zurückzugreifen. Das Originalhörspiel ist demgegenüber im Nachteil, da es grösseren Aufwand erfordert.

- Meier, Emil, Aus der Wildwestzeit des Radios, in: SRZ 33/49, S.6 ↩︎

- -e-, Das alte Urner Spiel vom Wilhelm Tell. Das Hörspiel unserer Bundesfeier, in: SRZ 30/27, S.385 f ↩︎

- -e-, Ein Weihnachtsspiel. Zum Hörspiel der »Freien Bühne« am 24.Dezember, in RP 51/26, S.855 ↩︎

- B.Hzg., Ein akutes Programmproblem (Hörspielfrage), in: SRZ 25/30, S.449 ↩︎

- vgl. Pgr 2/89, S.7; die auf den 18.10.29 angekündigte Ursendung der Hörspielfassung, welche H.P.Schmiedel zusammen mit Döblin erarbeitet hatte, durch den Sender Leipzig wurde aus ungeklärten Gründen abgesetzt. Unter der Regie von Charles Benoit erlebte das Stück 1989 seine Radiopremiere. ↩︎

- Döblin, Alfred, Literatur und Rundfunk, Rede anlässlich der Arbeitstagung Dichtung und Rundfunk im September 1929 In Kassel, in: Bredow, Hans, Aus meinem Archiv. Probleme des Rundfunks, Heidelberg (Vowinckel) 1950,S.313 f ↩︎

- Helmensdorfer, Urs, Kleine Philosophie des Hörspiels, in: NZZ, 25.1.80 ↩︎

- Helmensdorfer, Urs, Das Hörspiel I: Das Hörspiel zwischen Dokument und Dichtung. Anfänge und Möglichkeiten einer asketischen Gattung; Das Hörspiel II: Höhepunkte des Hörspiels (Vortrag mit Hörbeispielen), Radio DRS, Studio Bern, Abteilung Dramatik, 1972, S.10 ↩︎

- vgl. Bringolf, Ernst, Das Hörspiel, in: Eberle, O. (Hrsg.), XlV.Jahrbuch der Gesellschaft für schweizerische Theaterkultur, Zürich 1943/44, S.172 ff ↩︎

- Helmensdorfer, 1972, S.13 ff ↩︎

- Helmensdorfer, Urs, Der Hörspieler oder Die Intensität des Leisen. Gedanken zur Stimme am Radio, in: NZZ, 14.10.88 ↩︎

- Helmensdorfer, Urs, Notwendig, meiner Treu, ist die Hörspielmacherei, in: NZZ, 31.7.1992, S.59 ↩︎