Textbuch des

Radio-Lustspiels

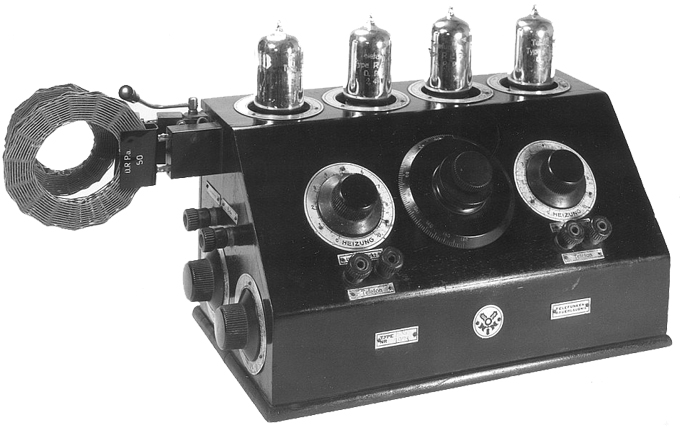

«Der Fünflampenapparat»

Radio-Bashing in Kleinbürgers Stube

«Der nächste Hörspielabend bringt einen Scherz ganz besonderer Art, ein richtiges Radiohörspiel, aus der Feder Paul Altheers als Fortsetzung jener lustigen Einakterserie ”Helvetisches Bilderbuch”, die von der ”Freien Bühne” im letzten Winter zur Radiouraufführung gebracht worden ist», kündigte die Programmzeitschrift anfangs Juli 1926 an1, und am 16. Juli wurde das betreffende Lustspiel «Der Fünflampenapparat» gesendet. Schon einen Monat später erlebte es eine Wiederholung, während von den übrigen Stücken das erste als einziges und erst 1929 wieder aufgeführt wurde. Begeistert äusserte sich der Verfasser der Besprechung in einer der folgenden Nummern der Zeitschrift über die Premiere:

«Das Stück unterscheidet sich von den bisher bei uns gespielten Hörspielen im wesentlichen dadurch, dass wir es zum erstenmal mit einem richtigen Radiohörspiel zu tun hatten, einem Stück, das aus dem Milieu des Radios heraus für den Radio geschrieben wurde. Den Inhalt dieses Hörspiels dürfen wir heute bei unseren Lesern als bekannt voraussetzen; denn keiner wird sich den Genuss dieses Stückes entgehen lassen haben. Zum erstenmal hörten wir im Zürcher Sender ein Stück, in dem Dinge verhandelt wurden, die allen unseren Hörern von Grund auf aus ihrer Radiozeit bekannt sind. Ähnliche Szenen, wie diejenigen in der Familie Bader des genannten Hörspiels, werden sich da und dort im Kreise von Radiohörern ereignet haben, so dass jeder der zahlreichen Zuhörer des Abends irgendwie und irgendwo an eigene Erlebnisse erinnert wurde. Das war es vor allen Dingen, was uns dieses Hörspiel näher brachte, als bisherige Darbietungen ähnlicher Art.»2

Aus heutiger Sicht allerdings kann man diesem Spiel noch viel weniger abgewinnen als seinen Vorgängern im «Helvetischen Bilderbuch», da Handlung und Komik allein aus dem damals für die Hörerinnen und Hörer noch immer ungewohnten Umgang mit dem neuen Medium entspringen. Man muss sich also in deren Situation hineinversetzen, um die Wirkung des Stücks zu verstehen und klären zu können, ob und in welchem Sinne es sich um ein Originalhörspiel handelt. Paul Altheer inszenierte 1926 keine tumultuöse Studio-Groteske wie der künstlerische Leiter des Frankfurter Senders zwei Jahre zuvor, sondern führte das lauschende Publikum ans andere Ende der Sendekette: in die Stube der radiohörenden Familie Bader. Die gesamte Dramatik entwickelt sich rund um den soeben erworbenen «Fünflampenapparat», entsprechend dem Titel des Einakters. Als «Lampen» wurden Radioröhren bezeichnet, die Mitte der zwanziger Jahre noch freistehend auf den Empfängerkasten aufgesteckt waren. Das Modell, das der Sohn Schang (Jean alias Hans) für seine Familie erstanden hat, gehörte damals mit seinen fünf Verstärkerkreisen sicher zum Luxus-Segment. Es wird am Ende vom Vater brachial zertrümmert.

Altheers Stück bringt die Gruppendynamik der vor dem neuen Radioapparat versammelten Kleinbürgerfamilie zu Gehör. Darin besteht die ganze, ziemlich triviale Handlung. Bevor es losgeht, müssen freilich die Komponenten des Empfängers (Batterie, Antennenspule, Empfänger/Verstärker und Lautsprecher) umständlich mit Drähten verbunden werden. Das atmosphärische Rauschen, Krachen und Pfeifen, das den Empfang einer jeweils anderen Station einleitet, bildet die Rahmenstruktur für das wilde Programm-Potpourri verschiedener Sendestationen von Berlin bis Paris, von Basel über Bern bis Zürich. Die mit Klischees gespickten Kommentare der Zuhörenden werden vom Grundgegensatz zwischen Alt und Jung, Skepsis und Euphorie vis à vis des neuen Mediums geprägt. Der Vater möchte von Anfang an lieber in Ruhe Zeitung lesen. Gegen Ende des unerwünschten bunten Programms hat er dann doch einen eigenen Wunsch: den Bernermarsch möchte er hören. Da zeigt sich, dass der Rundfunk ein Einwegmedium ist. Als sich keine Sendestation findet, die das ersehnte Stück liefert, richtet sich seine Wut auf das einzige fassbare Element der sich entziehenden Technologie, und er wirft den kostbaren Empfänger in eine Ecke, «dass die Scherben klirren und die Hölzer splittern». Aber es gibt sogleich Ersatz: Der Bernermarsch ertönt nun aus dem Schalltrichter des guten alten Aufzieh-Grammophons. Dieses Motiv hat seine reale Entsprechung im Verhalten von Emmentaler Bauern, die den Direktor des Berner Studios auslachten und sich trotz dessen Werbebemühungen aus ihrem Markterlös Grammophon- statt Radioapparate kauften.3

So einfach kann das Hörspiel heute nicht mehr bis in die Sphäre der Zuhörenden vordringen. Der Radioapparat steht schon lange nicht mehr wie ein Hausaltar im Zentrum der Familie. Das Programm wird selten live kommentiert. Wie aber soll man zeigen, was in Zeitgenossen vorgeht, die auf dem Arbeitsweg oder am Karibik-Strand in ihre EarBugs hineinlauschen? – Die Psyche wäre Ort der Handlung, innerer Monolog müsste den Diskurs unter gemeinsam Hörenden ersetzen.

Grundformen der Hörspielbestimmung

Wie für viele Exponenten der deutschen Rundfunkanstalten zwischen 1924 und etwa 1927 (Hans Flesch, Alfred Braun, Hans Bodenstedt, Friedrich Walther Bischoff u.a.), so galt auch für Paul Altheer die «Personalunion zwischen Autor und Produzent».4 Die ersten drei Folgen des «Helvetischen Bilderbuches» waren Theaterstücke, die bloss auf Elemente verzichteten, welche am Radio nicht dargestellt werden konnten. Interessanter als die Erörterung des Inhalts ist die Klärung der Frage, ob und inwiefern es sich beim «Fünflampenapparat» um ein «richtiges Radiohörspiel» handelt, wie in der Radio-Zeitschrift behauptet wurde.

Der Literatur- und Medienwissenschaftler August Soppe unterscheidet drei Grundformen der Hörspielbestimmung, die sich schon 1924/25 abzeichneten und die bis heute in wechselnder Gewichtung das Hörspielschaffen beeinflussen: 1. «Das Hörspiel als Schauspiel für Blinde», 2. «Das Hörspiel als Wortkunstwerk», 3. «Das Hörspiel als Schallspiel». Für den ersten Typus ist die Anlehnung an traditionelle Kategorien des Theaters charakteristisch. Das Hörspiel läuft in dieser Auffassung auf «ein ”einsinniges” Schauspiel hinaus, bei dem die optische Dimension auch noch durch die akustische mitvermittelt, ersetzt werden sollte».5 Es wird als Stellvertreter, als Imitation und Verkürzung des Schauspiels betrachtet, das sich nun mit akustischen Kulissen, Requisiten, Perspektiven etc. behilft. Idealtypischer Vertreter dieses «Theaters für Blinde» ist das erste europäische Hörspiel «A Comedy of Danger», das auf der Bühne nur bei ausgeschalteter Beleuchtung aufgeführt werden könnte, wie der Verfasser eines Artikels in der Zeitschrift «Der Deutsche Rundfunk» treffend bemerkt.6 Eine «Theorie der Sinnesentwicklung» wurde in der deutschen Diskussion eigens herangezogen, um den Primat der visuellen Wahrnehmung in Frage zu stellen und eine «qualitativ gehobene Harmonie der Sinne»7 durch auditive Kompensierung anzustreben. Bei diesem Typus der Hörspielbestimmung ist die Tendenz einer «Umkehrung der Bedingungsverhältnisse von Mittel und Zweck» am stärksten spürbar: «der Rundfunk und das Hörspiel sind eigentlich nicht für die Hörer da, deren Bedürfnissen sich das Medium im Rahmen seiner technischen Möglichkeiten anzupassen hätte, sondern die Hörer sind für den Rundfunk und einen ihm übergestülpten Kunstanspruch da und haben sich ihm gemäss zu entwickeln – bzw. in diesem Fall zu restringieren: auf das Ohr.»8 Andererseits können zahlreiche dramatische und auch epische Werke durch Bearbeitung den Bedingungen des akustischen Mediums angepasst werden. Bis Ende der zwanziger Jahre hat sich für solche Adaptionen – in Opposition zum «Rundfunkeigenkunstwerk» des Hörspiels – der Terminus «Sendespiel» eingebürgert. Urs Helmensdorfer führte für die radiogerechte Adaption von Werken der Weltliteratur den Terminus «Hörspiel vor dem Hörspiel» ein.

Der zweite Typus der Hörspielbestimmung geht vom Sprachcharakter der Dichtung aus. Die Hypostasierung des Wortes durch viele Vertreter dieser Richtung lässt dramaturgische Überlegungen zunächst in den Hintergrund treten. Der Kunstcharakter des Hörspiels ist für sie «nicht mehr in der möglichst guten Ersetzung des Schauplatzes, der Verwendung von Geräuschen etc. zu sehen, sondern ergibt sich schon fast von selbst dadurch, dass der Rundfunk ja notgedrungen auf das Akustische beschränkt ist und deshalb von vornherein dem Wesen der Dichtung – dem Wort – näher ist als andere mit Optischem belastete Medien.»9 Das akustische Medium als «Mutterboden jeder Literatur» kommt dem Dichter als «Sprachsteller» im Sinne Döblins besonders entgegen. Aus dieser Sicht scheint eigentlich jedes hochrangige Werk der Dichtung geeignet für die radiophone Gestaltung; die strikte Abgrenzung zwischen Hör- und Sendespielen wird dementsprechend hinfällig, was sich beispielsweise in Döblins Bearbeitung seines Alexanderplatz-Romans, seiner einzigen erhaltenen Rundfunkarbeit, wie auch in der verlorengegangenen Funkfassung seines Stückes «Lusitania» spiegelt. Die Ablehnung dominierender akustischer Effekte und die «Konzeption des Hörspiels als verinnerlichendes und imaginatives Wortkunstwerk»10 sind kennzeichnend für diese Auffassung, die ihren Höhepunkt in den fünfziger Jahren erlebte und sich, mit Vehemenz vertreten vor allem von Heinz Schwitzke, als massgebliche Richtung in der BRD bis Mitte der sechziger Jahre hielt. In der Schweiz setzte sich diese Richtung sehr bald durch und bestimmte den überwiegenden Teil der Hörspielproduktion bis in die neunziger Jahre. Immer wieder wurde Döblin als Anwalt des «Sprachstellers» angerufen, immer wieder auch wurde seine Stellungnahme anlässlich der Kasseler Arbeitstagung «Dichtung und Rundfunk» ausführlich zitiert. Dem literarischen Worthörspiel ist ein eigener Beitrag dieses Blogs gewidmet.

Auch für die Gegenbewegung zu diesem «literarischen» oder «Worthörspiel» lassen sich, wie Soppe zeigt, Vorläufer schon in der Hörspieldiskussion der zwanziger Jahre finden. Sie machen weder das Schauspiel noch das dichterische Wortkunstwerk zum Kriterium der theoretischen Bestimmung, sondern die Musik. In Analogie zum Stummfilm, dessen visueller Charakter durch die Bezeichnung «Lichtspiel» betont wurde, war schon 1924 von einem «Schallspiel» die Rede, das allein auf den immanenten «akustisch-elektrischen» Bedingungen des Mediums Radio beruhen sollte.11 Die von Kurt Weill geforderte «absolute Radiokunst»12 liess «die besondere Kommunikationsfunktion der Sprache» zurücktreten «hinter ihre Materialeigenschaft, die sie mit Geräusch und Musik gemeinsam hat: Schallphänomen zu sein.»13 Als frühes Beispiel eines solchen zweckneutralen Schallspiels kann der zweite Akt von Hans Fleschs «Zauberei auf dem Sender» gelten: «[…] der Ton und der Schall in all seinen vielfältigen Gestalten tritt selber auf, Ton wird gegen Ton, Schall gegen Schall gesetzt in steigender Maschinenraserei, bis zum Schluss, wie auf die Wirkung eines regieführenden Zauberstabes, sich alles dies in einem Moment zum sinnvollen Ganzen einer Vorführung ordnet.»14 In seinem programmatischen Werk «Das Hörspiel» formulierte Friedrich Knilli 1961 «Mittel und Möglichkeiten eines totalen Schallspiels» (Untertitel) und schaffte damit, unbewusst anknüpfend an die frühen Auseinandersetzungen, die Grundlagen für das «Neue Hörspiel», das sich in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre durchzusetzen begann und im Radioprogramm der ARD-Anstalten bis heute in vielfältiger Gestalt vertreten ist. Auch von Radio DRS/SRF wurden Produktionen fast aller Richtungen des Neuen Hörspiels realisiert.

Um ein literarisches Worthörspiel handelt es sich bei Altheers «Fünflampenapparat» mit Sicherheit nicht. Ein bei der Erstsendung zufällig anwesender Mitarbeiter der Zeitschrift «Der Deutsche Rundfunk» äusserte sich zwar beifällig nicht nur «über das Stück und seine Ausarbeitung» sowie «über die Darstellung durch die Mitglieder der ”Freien Bühne”», sondern lobte auch, «wie wir in Zürich im Laufe von zwei Jahren gelernt haben, ohne wesentliche Hilfsmittel und ganz aus eigenem Studium heraus, alle erforderlichen Geräusche, die beim Hörspiel ein wesentliches Moment bilden, zu erzeugen und mit erfreulicher Präzision in Erscheinung treten zu lassen.»15 Ein Grossteil der akustischen Effekte, die in diesem Stück tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, geht auf das Radio zurück, das ja Thema des Spiels ist. Ihnen ist auf dieser Ebene auch das Wort untergeordnet. So wird zum Beispiel der Vortrag eines Berliner Sprechers unterbrochen: «(Der Satz erstickt jäh in einem betäubenden Pfeifen, das wieder abnimmt. Zwischendrin hört man einmal die Worte): …über den Nordpol geflogen sind, haben uns gelehrt, wie wir die Welt betrachten müssen, wenn es uns gelingen soll……(Es pfeift wieder, hört allmählich auf. Dann Stille.)» (S.11) An anderer Stelle geht das Gespräch in einer Radio-Kakophonie unter, die entfernt an den zweiten Akt von Fleschs Hörspiel erinnert: «(alles durcheinander. Einmal herrscht die Sopranstimme vor, einmal die Trommel, einmal ein Orchester, einmal die Stimme des Rezitators, einmal Handharmonika.)» (S.29) Trotz solch aufwendiger Geräuscheffekte, die während der Sendung live produziert werden mussten, und der Komik, die zu einem Teil daraus resultiert, ist aber keine engere Verwandtschaft mit dem Schallspiel festzustellen. Dazu stehen Dialog und Handlung zu sehr im Vordergrund.

Am nächsten steht Altheers Komödie dem ersten Hörspieltypus, der auch in Deutschland anfänglich am häufigsten vertreten war. Dass der «Fünflampenapparat» gleich seinen Vorgängern in der Reihe des «Helvetischen Bilderbuchs» auch zur Aufführung auf der Bühne gedacht war, geht unter anderem aus der Publikation im Nebelspalter-Verlag im Juli 1926 hervor, die wie die anderen Textbücher mit einem Hinweis auf die Aufführungsrechte versehen ist. Einer Inszenierung durch eine Laientruppe steht kaum etwas entgegen, da das Stück keine Elemente enthält, die auf der Bühne nicht auch wiederzugeben wären. Ein «Schauspiel für Blinde» ist es nur insofern, als es der visuellen Darstellung nicht unbedingt bedarf. Die Bezeichnung als «Radio-Lustspiel» ist also bewusst doppeldeutig, indem man sie als Lustspiel zur Aufführung am Radio, aber ebensogut im Sinne von Altheers «Radio-Roman» als Lustspiel zum Thema Radio deuten kann. Bleibt als einziges radiophones Charakteristikum, dass das Stück «aus dem Milieu des Radios heraus für den Radio geschrieben wurde» und also als Selbstdarstellung des Radios im Radio gedacht war. Dies entspricht einer naiven Vorstellung vom Hörspiel, die zur Zeit auch bei ausländischen Sendern noch verbreitet war. Fleschs «Zauberei auf dem Sender» und «Maremoto» von Cusy und Germinet lassen den Hörer an einer fiktiven Radiosendung teilhaben, was gleich Hughes’ dramatischen Szenen im Dunkeln durch kein anderes Medium adäquater vermittelt werden könnte.

Altheer dagegen machte nicht die Produktion eines Programms, sondern dessen Rezeption und die Reaktion der Hörerinnen und Hörer darauf zum Thema seines Spiels und unterstrich damit einmal mehr – bewusst oder unbewusst – das Streben des Zürcher Senders nach breiter Akzeptanz. Gesucht wurde ja auch seit Anbeginn nach einem radioeigenen Hörspiel und nicht nach einem Schallspiel, dessen akustische Komponenten für die Macher im Studio beinahe mit Händen zu greifen gewesen wären. Damit gestaltete Altheer das «Milieu des Radios» nicht wirklich «aus dem Innern des Mediums», sondern stellte es gleichsam von aussen dar, zeigte es im Übergang zwischen akustischem und visuellem Bereich. Man muss deshalb feststellen, dass sein «Radio-Lustspiel» an der Grenze dessen steht, was damals im Ausland als Originalhörspiel aufgefasst wurde, dass es aber im Hinblick auf Struktur und Gehalt doch eher ein Bühnenstück zum Thema Radio aus der Sicht des Rezipienten ist.

Nach der Beilegung einer Auseinandersetzung zwischen Paul Altheer und der RGZ, bei der es um die «Selbständigkeit und Verantwortung» der «ausführenden Organe» ging16, wurden 1927 noch drei weitere Stücke von Altheer gesendet, die im Programm ausdrücklich als «Hörspiele» bezeichnet und von anderen Produktionen abgehoben wurden. Das erste mit dem Titel «Valencia» kündigte sich als «Radiokomödie in drei Akten» an und hatte einen beim Publikum beliebten Modetanz zum Thema, während das folgende, «Die musikalische Familie», nicht auf eine thematische Verknüpfung mit dem Medium schliessen lässt. In der Ankündigung des heiteren Hörspiels «Hotel Hanselmann» wird im Personenverzeichnis «der Sprecher der Station» aufgeführt. Mit mehr als einem halben Dutzend Aufführungen bis 1930 folgen die Stücke Paul Altheers in der Beliebtheitsskala unmittelbar auf jene Richard Schneiters. Nach einem ersten Originalhörspiel, «Blinde Passagiere» (1930), wurde von Altheer erst nach einer langen Pause wieder eine radiodramatische Arbeit, die zehnteilige Folge «Wir bauen ein Kriminalstück» (1952), gesendet, in welcher die Zuhörenden erstmals Gelegenheit erhielten, Ihre Ideen zum Verlauf der Handlung beizusteuern. Ein weiteres Hörspiel, «Das Experiment des Prof. Tan» (1954), wurde fünf Jahre vor Altheers Tod produziert. Andere seiner Manuskripte wurden in den fünfziger Jahren als literarisch zu wenig anspruchsvoll zurückgewiesen.

Die Suche geht weiter…

Dass man erst an der Grenze zum Originalhörspiel stand, stellt auch der Autor eines Rückblicks über die Hörspielproduktion des Jahres 1926 fest, aus dem hervorgeht, wie man sich eine solche Produktion in etwa vorstellte:

«Noch immer zehrt das Hörspielprogramm der Zürcher Sendestation, wie übrigens auch jenes der andern schweizerischen und ausländischen Stationen, vom vorhandenen Bestand der Theaterliteratur, die nicht aus den besondern Bedürfnissen des Radios heraus entstanden ist. Hier wie dort wartet man immer noch auf jenes Radiohörspiel, das für die unsichtbare Hörbühne (gewissermassen als Stück für Blinde, möchte man illustrierend sagen, wie das Filmspiel ein Spiel für Taube sein könnte) geschrieben, ganz aus den akustischen Mitteln des Radios herausgeschält ist und durch reiche Wort-, Musik- und Geräuschwirkung die Vision des nicht sichtbaren Menschen und seiner Umwelt ersetzt.»17

Noch mehr als zwei Jahre vergingen, bis man feststellen musste: «Der Vorrat an guten Dialektlustspielen (vor allem in Zürcher Dialekt), die für eine Hörspielaufführung in Frage kommen, ist heute so ziemlich erschöpft. Die besten Stücke sind schon wiederholt aufgeführt worden, so dass jetzt nichts anderes mehr übrig bleibt, als zu schriftdeutschen Stücken zu greifen.»18 Der Anstoss, literarische Spiele ins Programm aufzunehmen, stammte von Hans Bänninger, der als Leiter der «Freien Bühne» an den radiodramatischen Bemühungen der Zürcher Station vom ersten Tag an mitbeteiligt war. Dabei dachte man an Klassiker im weiteren Sinne, wie sie von Anfang an durch die deutschen Stationen als Sendespiel-Adaptionen produziert wurden, etwa an Stücke von Shakespeare, Hebbel, Schnitzler, Strindberg, die länger als eine Stunde dauern und «einen grösseren Apparat erfordern». 1927 wurde deshalb das «Kammerspielensemble» gegründet, dem Hans Bänninger als Regisseur und verantwortlicher Leiter bis 1958 vorstand. Ab 1931 wurde dieses Ensemble, das als eigentliches Instrument des Übergangs vom Sendespiel zum radioeigenen Hörspiel diente, mit dem nun zutreffenden Namen als «Hörspielgruppe von Radio Zürich» bezeichnet. Finanziert wurden die Produktionen des «Kammerspielensembles» in den ersten Jahren (nebst anderen Sendungen) durch «Sponsoring», etwa vonseiten der «Philips-Lampen A.-G.», die ganze Abendprogramme stiftete. «Die ausgesetzte Entschädigung», so erinnert sich Hans Bänninger, «war immer gleich gross (oder klein, wie Sie wollen), ob das betreffende Stück nun 3 oder 4 oder 5, 6 Darsteller benötigte – aber das hat die Beteiligten nicht gestört – es ging ja darum, ein neues Arbeitsfeld zu pflegen – da streckte man sich eben nach der Decke.»19

Die Gründung des Kammerspielensembles war der erste Ausdruck eines grundsätzlichen Bestrebens nach Professionalisierung der Programmgestaltung, das sich im Vorfeld der Radioreorganisation 1928 in mehreren Artikeln äusserte. In einem von ihnen beklagt sich Bert Herzog, der Zürcher Sprecher und Programmleiter seit Anfang 1927, über die Nachteile der Schweizer Sender, die sich im Hinblick auf Regie und Besetzung im Unterschied zu ausländischen Stationen «oft Dilettanten reinsten Wassers gefallen lassen» müssten.20 Jakob Job, der spätere Direktor von Radiostudio Zürich, schreibt im Rückblick auf das Jahr 1928: «In einer aufsteigenden Kurve bewegten sich vor allem auch die Hörspieldarbietungen. Im besonderen verschwanden vom Sendeplan jene ”Vereinsstückli”, die zwar immer noch nach dem Geschmacke vieler waren, aber nicht einmal den Anspruch auf gute Unterhaltung machen konnten, um wirklichen Dialektspielen und radiomässigen Hörspielen Platz zu machen.»21 Im Jahr 1929 hielten sich im Zürcher Programm die Aufführungen der «Freien Bühne» und des «Kammerspielensembles» in etwa die Waage. Als Ausführende traten daneben gelegentlich auch Mitglieder des «Dramatischen Vereins Zürich», der «Dramatischen Gesellschaft Neumünster», ja sogar des Zürcher Schauspielhauses auf. Wie in Deutschland22, so setzte sich auch in der Schweiz Ende der zwanziger Jahre die klare begriffliche Unterscheidung zwischen «Sendespiel» und «Hörspiel» durch. Bert Herzog definierte 1930 das Sendespiel als «die Radiobearbeitung eines für die Schaubühne geschriebenen Stückes» und das Hörspiel als «das eigens und nur für die Aufführung im Studio berechnete Stück».23

- -e-, «Der Fünflampenapparat«. Ein neues Hörspiel von Paul Altheer aus der Serie «Helvetisches Bilderbuch», in: RP 28/26, S.489 ↩︎

- Anonym, «Der Fünflampenapparat», in: RP 30/26, S.529 ↩︎

- Schenker, Kurt, Aus romantischer Zeit, in: SRZ 40/50, S.21 ↩︎

- Hörburger, Christian, Das Hörspiel der Weimarer Republik. Versuch einer kritischen Analyse, Diss., Stuttgart (Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik) 1975, S.9 ↩︎

- Soppe, August, Der Streit um das Hörspiel 1924/25. Entstehungsbedingungen eines Genres, Berlin (Spiess) 1978, S.98 ↩︎

- vgl. ib., S.99 ↩︎

- zit. nach: Soppe, 1978, S.101 ↩︎

- ib., S.102 ↩︎

- ib., S.105 ↩︎

- ib., S.108 ↩︎

- Der Deutsche Rundfunk 1924/38/2153, zit. nach: Soppe, 1978, S.112 ↩︎

- K.Weill, Möglichkeiten absoluter Radiokunst, in: Der Deutsche Rundfunk 1925/26/1627, zit. nach: Soppe, 1978, S.112 ↩︎

- ib., S.114 ↩︎

- Der Deutsche Rundfunk 1924/42/2426, zit. nach: Soppe, 1978, S.114 f ↩︎

- Anonym, a.a.O., S.530 ↩︎

- AItheer, Paul, Radiostation Zürich, in: RP 6/27, S.68 ↩︎

- -e-, Die Hörspiele der «Freien Bühne» im Jahre 1926, in: RP 52/26, S.869 f ↩︎

- Herzog, Bert, Bemerkungen zum Sommerspielplan, in: SRZ 18/29, S.291 f ↩︎

- Bänninger, Hans / Jedlitschka, Hans / Rösler, Albert, Wie ein Hörspiel entsteht (Typoskript eines Vortrags im Rahmen einer Veranstaltung des Städtischen Forums Zürich) 1961, S.10 ↩︎

- Herzog, Bert, Studiotechnische Regie und Reorganisation, in: SRZ 39/28, S.611 ↩︎

- Job, Jakob, Zehn Jahre Radio Zürich, Zürich (FachSchriften-Verlag), S.52 ↩︎

- vgl. Hörburger, 1975, S.45 f; Schwitzke, Heinz, Das Hörspiel. Dramaturgie und Geschichte, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1963, S.56 ↩︎

- B.Hzg., Ein akutes Programmproblem (Hörspielfrage), in: SRZ 25/30, S.449 ↩︎