Das Spiel mit Sprache gab es schon lange, bevor die Radiogenossenschaft in Zürich 1924 ihren Sendebetrieb aufnahm, nicht nur in New York, Paris und Berlin, sondern primär auch in Zürich an der Spiegelgasse im «Cabaret Voltaire». Aber Dada im Radiostudio an der Lindenhofstrasse oder an der Sihlporte, das war schlichtweg undenkbar – für beide Seiten. Nach unten, zum Trivialen hin, gab es für das Radioprogramm qualitativ keine feste Grenze. Mit Experimenten hingegen wollte man die wenigen Hörerinnen und Hörer der Pionierzeit nicht in die Flucht schlagen. Schon ernste Theaterstücke durften dem Programm nur in beschränkter Dosis zugesetzt werden. Die Experimente der Dadaisten mit Sprache gingen sogar noch weiter als die meisten sprach-experimentellen Hörspiele, die ab Ende der sechziger Jahre entstehen sollten. Bis heute berühmt sind Hugo Balls Gedicht «Karawane» (1917) und die «Ursonate» oder «Sonate in Urlauten», an der Kurt Schwitters von 1923 bis 1932 arbeitete. In beiden Werken werden asemantische Laute aneinandergereiht: «Das konsequente Gedicht wertet Buchstaben und Buchstabengruppen gegeneinander.»1

Das Erbe der Dada-Dichtung trat in den fünfziger Jahren die konkrete Poesie an, die optische und akustische Aspekte von Sprache in bewusster Abweichung von den sprachlichen Normen variierte. Ziel ist das Spiel mit Sprache, diese dient nicht notwendig der Vermittlung von Gedanken, Vorgängen oder Sachverhalten, sondern stellt sich selbst in ihrer Materialität dar. Sprache dient so nicht mehr als Medium von Dialog und Handlung, sondern wird selbst zum handelnden Subjekt. «Fünf Mann Menschen» (SWF, 1968), das mit dem «Hörspielpreis der Kriegsblinden» ausgezeichnete Kurzhörspiel von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, markiert die Geburtsstunde des Neuen Hörspiels. Im Jahr darauf wurde als Koproduktion von SR, BR und WDR «das gras wies wächst» von Franz Mon gesendet, das völlig ohne Fabel und Handlung auskommt. Regie führte der Autor selbst.

Gemeinsam ist fast allen jenen experimentellen Hörspielen, die von Franz Mon als «Sprachspiele» bezeichnet wurden, dass sie über Sprache reflektieren, indem sie diese beim Wort nehmen, und dass sie ein kritisches Verhältnis zur Sprache widerspiegeln. Damit rückt in diesen Hörspielen auch Kommunikation als Problem ins Zentrum des Interesses.2 Ihre sprachkritische Intention impliziert meist auch gesellschaftskritische Ansätze. In Sprachspielen werden oft längere kohärente Texte aus Schriftdokumenten zitiert, meist weniger zur demonstrativen Brechung der Spielillusion als vielmehr in der gegenläufigen Absicht, die Variation von minimalen sprachlichen Elementen, welche die Rolle von handelnden Subjekten übernommen haben, in einen für die Zuhörenden nachvollziehbaren, sinnvollen Rahmen zu stellen. Produktionen vom Typus des Sprachspiels konnten an die literarischen Experimentalrichtungen der konkreten Poesie und des nouveau roman anknüpfen und prägten bereits in der ersten Phase das Erscheinungsbild des Neuen Hörspiels. Schon zu Beginn der siebziger Jahre lag deshalb ein relativ breites Korpus vor, das sich in zwei Gruppen einteilen lässt: Die eine zitiert Wörter und Redeteile in sprachkritischer Intention, ohne semantische und syntaktische Zuordnungen anzutasten. In der anderen Gruppe ist eine Auflösung des systematischen Zusammenhangs von Sprache zu beobachten.3 In der Schweiz wurden zunächst vorwiegend Sprachspiele der ersten Art realisiert, die gelegentlich durch Experimente im semantischen Bereich erweitert wurden. Radikalere Versuche der zweiten Art, die von der syntaktischen Irritation über klingende Sprachgebilde in der Nähe von Vokalmusik bis hin zur Komposition von asemantischem Lautmaterial reichen, blieben vorerst aus.

Sprachexperimentelle Produktionen waren meist auf die Stereophonie als technische Grundlage der künstlerischen Gestaltung angewiesen. Diese schon in den dreissiger Jahren entwickelte und in den vierziger Jahren auch in der schweizerischen Radiozeitung einem breiten Publikum vorgestellte zweikanalige Methode der Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Schallereignissen, die in den sechziger Jahren beim Deutschschweizer Radio dreimal in Hörspiel-Produktionen erprobt worden war, wurde 1970 erstmals in einem Hörspiel einer Schweizer Autorin, Erica Pedretti, verwendet. Franz Mon äussert sich in seinen «Bemerkungen zur Stereophonie» über reproduktive und produktive Aspekte der neuen Technik im Hörspiel. Die scheinbar grössere Realitätsnähe verkehrt sich seiner Ansicht nach ins Absurde, wenn «ich vor mir irgendwelche ottos herumhampeln zu hören glaube«4, ohne die sprechenden Figuren auch sehen zu können: «der mit solch hochgedrillter illusion gefoppte hörer kommt sich als blinder vor», dem nun vor allem seine Trennung von dem wahrgenommenen Hörraum bewusst wird.

Einen Gewinn kann das Hörspiel hingegen aus der Stereophonie ziehen, wenn es sie als «syntaktisches mittel zur ordnung von hörereignissen» verwendet: «räumliche positionen und zeitliche verläufe dienen dann der ordnung und beziehung desselben materials.» Wird die Stereophonie derart als Mittel artifizieller Gestaltung genutzt, so wird nach Mon «die imagination in die konkretheit des laut werdenden sprachmaterials investiert, statt nur von ihm angereizt und aufgeblasen zu werden»: Das Hörspiel präsentiert sich dann als «Sprachspiel», dessen «Material nach wie vor die Sprache ist, eine Sprache aber, die aus ihren traditionellen Bindungen gelöst ist.»5 Abstrakt wirken diese Spiele insofern, als ihr Verfahren sich nicht mit unserem alltäglichen Umgang mit Sprache deckt. Zugleich lassen sie sich aber im Hinblick auf die Betonung der Materialität von Sprache, die sich im Absehen von deren Funktionalität und in der Reduktion auf einfache Formen ausdrückt, als «konkret» bezeichnen.

Redensarten – von Mensch zu Mensch

Den Auftakt zu sprachexperimentellen Hörspielen machte in der deutschen Schweiz Werner Schmidli mit drei «Auseinandersetzungen für zwei oder mehrere Personen» (Untertitel) von insgesamt zwölf Minuten, die nicht einen einzigen vom Autor selbst erfundenen Satz enthalten. Die drei Kurzhörspiele unter dem Titel «Redensarten» (1969) sind vielmehr aus vorgefundenem Sprachmaterial montiert. Sie unterscheiden sich von den im Vorjahr oder wenig später gesendeten Produktionen, etwa von Ludwig Harig, Franz Mon, Jürgen Becker, Wolf Wondratschek, vor allem durch ihre ambitionslose Dramaturgie und durch die Homogenität des verwendeten Materials. Sie decken sich mit diesen in der Intention, Sprache beim Wort zu nehmen und das ihr immanente Denken auszudrücken. Schmidli beschränkt sich auf die «gestanzten redensarten», die hier, Mons programmatischer Formulierung entsprechend, zu «Subjekten» werden und zu handeln beginnen.6 Im zweiten Spiel treten Ich und Man zum Disput gegeneinander an und demonstrieren, wie wenig sie sich voneinander unterscheiden:

«Man: Man ist auch nur ein Mensch

Ich: Ich habe immer gesagt —

Ich war von Anfang an misstrauisch

Ich habe keine Vorurteile

Ich interessiere mich nicht für Politik

Ich habe meine eigenen Interessen

Man: Man hat sich doch dies und jenes zu sagen

Ich: Ich bilde mir nichts darauf ein

Ich mische mich nicht in Angelegenheiten anderer Leute

Ich sage immer: Schuster bleib’ bei deinen Leisten

Ich habe dazu gar nichts zu sagen

Ich will keinen Streit

Man: Man hat sein Auskommen» (Typoskript, S.2 f)

«Es ist, als ob die Sprache mit sich selbst Konversation triebe», kommentiert Guido Wiederkehr und unterstreicht damit, wieviel Leben diesen «Sprach-Kadavern» trotz ihrer Stereotypie noch innewohnt.7 Franz Fassbind spricht von den «Popelementen solcher vorgeformter Sprachrealitäten»8 und verweist auf Parallelen der Entwicklung im Bereich der Musik und der bildenden Kunst. Die drei Kurzhörspiele sind ein Produkt von Schmidlis «Leiden an der Sprache», seinem «bestürzenden Erlebnis der schriftdeutschen Sprache als einer Fremdsprache», das dem in seiner Basler Mundart verwurzelten Autor den spontanen Ausdruck in Standardsprache anfänglich stark erschwerte.9 Aus der Not seiner Auseinandersetzung ergab sich die Erkenntnis, in wie hohem Mass Originalität der geschriebenen wie der gesprochenen Sprache abgeht, und das Bestreben, die «gefährliche Eigenständigkeit» entpersönlichter, normierter Sprachteile aufzuzeigen.10

Quelle: Werner Schmidli, Mir hört keiner zu. Auseinandersetzung für 2 oder mehrere Personen, Basel (Lenos) 1971

Obwohl die experimentellen Möglichkeiten mit diesen drei Kurzhörspielen ausgeschöpft zu sein scheinen, ging Schmidli noch weiter in diese Richtung und legte drei Jahre später unter dem sarkastischen Titel «Von Mensch zu Mensch» (1972) fünf kurze, dem schweizerischen Alltag abgelauschte Gespräche bzw. Scheingespräche vor, die sich als «Rekonstruktionen aus dem Alltag», d.h. als bewusste Umsetzung der Deutschschweizer Umgangssprache in hochdeutsche Standardsprache verstanden. Durch diese Stilisierung sollen den Zuhörenden «Verhaltensweisen bewusst gemacht werden, wie sie sich in unserer Sprache manifestieren», wie Joseph Scheidegger, der Regisseur beider Produktionen, sich ausdrückt.11 Angestrebt ist damit ein Verfremdungseffekt, der aus dem Spannungsverhältnis zwischen Mundart und der für den Schweizer «sehr fremd[en] Sprache»12 des «Schriftdeutschen» resultiert. Schmidli ist damit einer der ersten Autoren, die zwar noch nicht mit dem Dialekt, aber aus dem Dialekt heraus im Hörspiel experimentierten. Scheidegger interessierte sich seit Beginn der sechziger Jahre für diese Thematik und war, schon vor der Gründung der «Abteilung Dramatik», Anlaufstelle für junge Autorinnen und Autoren, die experimentelle Ziele im Hörspiel verfolgten.

Partitur der Harmlosigkeit

Erica Pedretti schrieb ihr erstes Hörspiel «Badekur» (1970) im Auftrag der Abteilung «Dramatik», nachdem sie 1969 im «Montagsstudio» des zweiten Programms mit zwei kurzen Prosatexten erstmals vor ein grösseres Publikum getreten war. Es entstand parallel zu ihrem Buch-Erstling «Harmloses, bitte», der kurz nach der Ursendung veröffentlicht wurde. Dass sie damit «literarisch auffiel», bevor noch etwas Gedrucktes von ihr vorlag, ist als bemerkenswert hervorgehoben worden.13 Wie Peter Bichsels experimentelles Hörspiel «Inhaltsangabe der Langeweile» (1972) wurde «Badekur» mit dem «Prix Suisse» ausgezeichnet. Bis 1980 hat die Autorin sieben weitere Hörspiele, vier davon für das Schweizer Radio, konzipiert, zum Teil unter Verwendung von Originalton-Dokumenten und in enger Zusammenarbeit mit Studio Basel und Studio Bern, zum Teil als Bearbeitung von eigenen Texten, die in leicht veränderter Form auch gedruckt erschienen. Danach schuf sie keine weiteren Hörspiele mehr. Dies entspricht der verbreiteten Erscheinung, dass Autorinnen und Autoren sich vom Medium Radio abwenden, wenn sie einen gewissen Grad der Bekanntheit erreicht haben. Bei Erica Pedretti mag es auch mit ihrer stärkeren Hinwendung zur bildenden Kunst in den achtziger Jahren zusammenhängen. Nebst vielen anderen Preisen für ihr literarisches Werk wurde Erica Pedretti 1984 für den Text «Das Modell und sein Maler» mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet.

(Foto: SRF / Lukas Maeder)

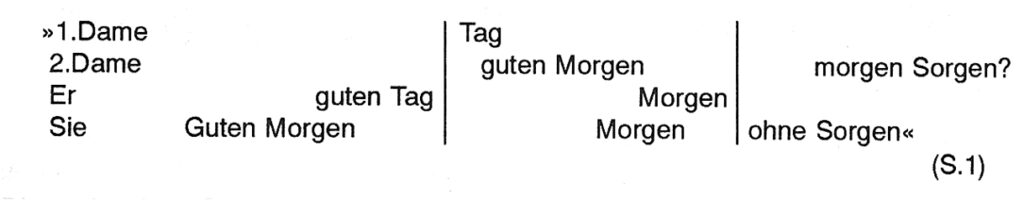

Durch eine Neuinszenierung in Koproduktion des Süddeutschen und des Bayerischen Rundfunks ein Jahr nach der schweizerischen Ursendung geriet «Badekur» in den Sichtkreis der bundesdeutschen Hörspielphilologie und wurde als Beispiel der Sprachkritik im «neueren» Hörspiel dargestellt, das die Klischeehaftigkeit des Sprachgebrauchs im privaten Bereich aufzeige und den vergeblichen Versuch einer Figur gestalte, «dieser Welt der Pseudo-Kommunikation zu entfliehen.»14 Damit ist zwar angetönt, dass es sich nicht um die reine Form eines sprachkritischen Hörspiels handelt, doch wird zugunsten der typologischen Systematik das Wesentliche, das im Gegenentwurf einer schöpferischen Verwendung von Sprache besteht, zu sehr marginalisiert. Kritik der allzu harmlosen Alltagskommunikation zeigt sich etwa in den zu Beginn der sieben Abschnitte regelmässig wiederkehrenden Begrüssungsritualen, deren Partitur für vier Stimmen im Manuskript wie folgt dargestellt wird:

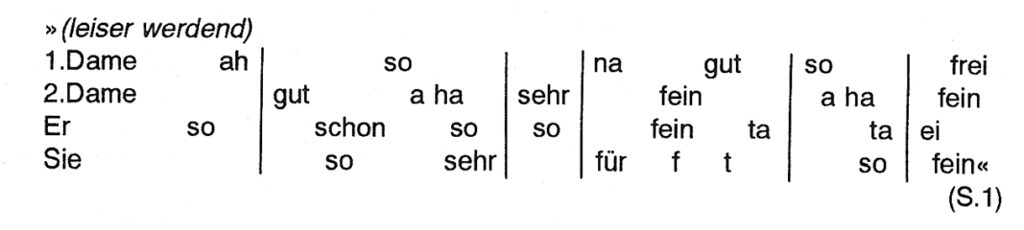

Die senkrechten Striche markieren Pausen, die in der Realisierung jedoch nicht durchweg übernommen wurden. Die Wirkung dieses knappen Ausschnittes beruht zum einen auf dem Rhythmus, zum andern auf dem Klang der Vokalkombinationen, der Reime und Wiederholungen, die als identische Reime wirken. Eine primitive Form der Rhythmisierung wird in der Variation von «eins – zwei – drei – vier», «links – rechts», «hoch – tief» während der Gymnastikstunde vorgeführt (S.30). Kunstvoller äussert sich die Skepsis gegenüber dem turnerischen Kollektiverlebnis in beschwingt anapästischem Rhythmus: «über lederne Pferde und Böcke in Hocke oder Grätsche hinweg». (S.28) Klangliche Finessen entfalten sich durch das ganze Spiel hindurch auch in unzähligen Alliterationen und Assonanzen. Leitmotivisch wird in den morgendlichen Begrüssungszeremonien mehrmals das laute Rauschen des Flusses thematisch, über welches sich die eine der alten Damen beklagt. Damit wird auf die elementare Form von Schall hingewiesen, die, wie Paul Pörtner vermerkte, «durch Modulation so präzisiert [werden kann], dass sich das Geräusch als Sprache erkennen lässt oder als Musik.»15 Die Hauptfigur (Er) in Pedrettis Hörspiel stellt denn auch fest, dass das Rauschen nur «erträglich» ist, «wenn man es beachtet / belauscht […] / als Musik betrachtet […], die einen mitreisst» (S.4). Auf nicht-formalisierte Geräusche und auf die reinen Töne der Musik verzichtet «Badekur» fast ganz, doch nähert sich die Autorin an einzelnen Stellen von der Sprache her der Grenze zur Musik, indem sie lauter einsilbige Wörter zu einem Klangteppich montiert und auch einzelne bedeutungslose Silben und Laute daruntermischt:

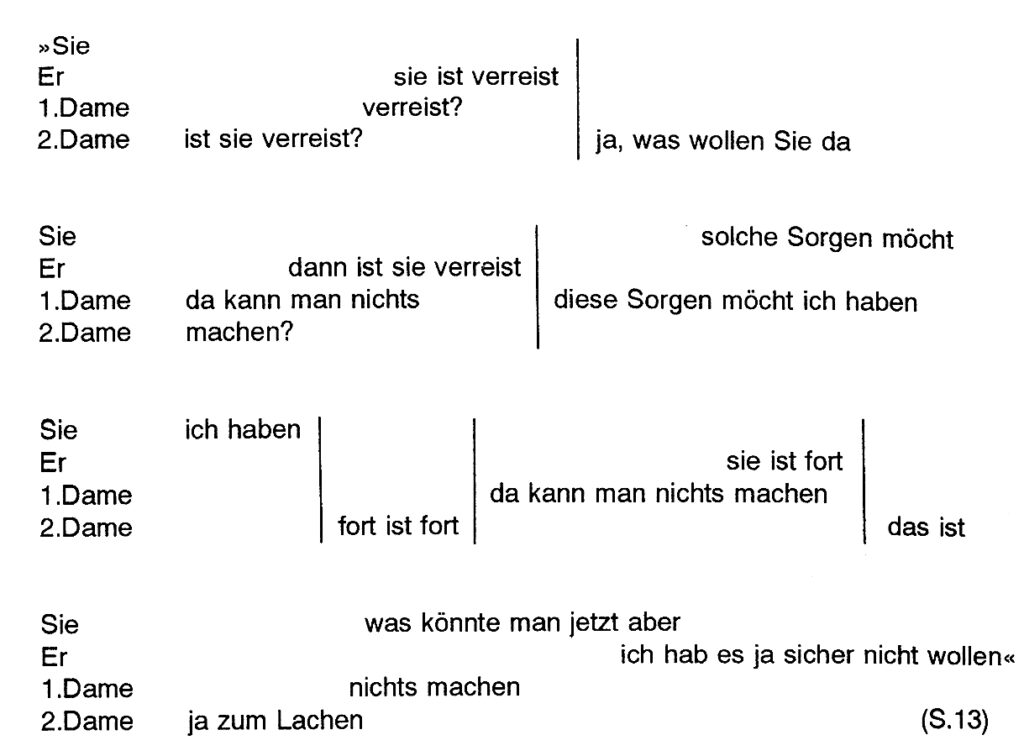

In den sieben Tischgesprächen wechseln sich, in kunstvoller Abstraktion, aber der Realität der Situation völlig entsprechend, solche Teile, in denen sich mehrere Stimmen überlagern, mit linearen Monolog- und Dialogpassagen ab, die oft auch über die Wortebene hinausgehen und Satzfragmente oder vollständige Sätze miteinbeziehen, gelegentlich sogar in wortreiche Äusserungen ausufern. Eine Gemeinsamkeit mit Schmidlis «Redensarten» zeigt sich etwa in der Integrierung von stereotypen Äusserungen im folgenden Gespräch:

Am nachhaltigsten musste sich Zuhörenden, die Erica Pedrettis «Badekur» spontan empfingen, die Form dieses Hörtextes einprägen, die sich von allem Gewohnten deutlich unterschied. An das traditionelle Hörspiel konnten sie immerhin Fragmente einer Handlung erinnern, die aber nicht im Vordergrund stehen und sich nicht auf ein Ziel hin ordnen: Als Hauptfigur ist die jüngere männliche Stimme (Er) zu erkennen, die von einer jüngeren weiblichen Stimme (Sie) gelegentlich in einen Dialog verwickelt wird. Die beiden unterhalten sich etwa über eine achtzehnjährige Gelähmte, versuchen sich vorzustellen, «wie das ist / wenn man so ist» (S.11), was die Invalide empfinden muss, wenn sie von einer Krankenschwester im Rollstuhl spazieren gefahren wird. Zwischen diesen beiden Figuren, deren Äusserungen sich deutlich von der oberflächlichen Konversation der übrigen Kurgäste und von den Anweisungen des Personals abheben, bahnt sich eine Beziehung an, die aber an der abweisenden Haltung des Mannes scheitert. Bei einem Spaziergang im Kurpark wird deutlich, dass er sich aus einem anderen Verhältnis zu lösen versucht, aber von Erinnerungen an vergangene Erlebnisse nicht loskommt. Über diese Ansätze einer Handlung hinaus ist es die Atmosphäre von Situationen, welche die Phantasie der Zuhörenden anspricht. «Badekur» ist, wie die Autorin schreibt, «der Versuch, etwas einzufangen, (wieder)herzustellen, einen Kurort, ich nehme an Ragaz, ein kleines Hotel, verschiedene Kurgäste, was die so reden, bei Tisch: über das Baden, eine Gelähmte, den Park, die Liegehalle, Heilgymnastik, eine Liebelei, das Essen, über was man halt redet.»16 Wie in «Harmloses, bitte» ist der Stoff wohl autobiographisch inspiriert, doch tritt die Autorin im Hörspiel noch mehr hinter das Werk zurück.

Schwieriger scheint es schon, beim ersten Anhören die Struktur des Hörspiels zu erfassen, obwohl diese denkbar einfach ist. Im ersten und letzten Teil steht die Hauptfigur am Fenster ihres Zimmers – eine romantische Situation – und lauscht dem Rauschen des Flusses, das einen unwiderstehlich mitzureissen droht, wenn man sich fallen lässt, die Augen schliesst. (vgl. S.4) In beiden Fällen spaltet sich die Person in eine nähere und eine fernere Stimme auf, die ein Selbstgespräch als Dialog führen. Am Anfang ist es die Vorstellung eines läutenden Telefons (man hört es tatsächlich läuten), die den Mann von der Sogwirkung des Fensters zu lösen vermag und ihn dazu bewegt «weiterzumachen». (S.5) Am Ende schöpft er die Kraft dazu aus einem Gedanken, den er erstmals in der Mitte des Spiels, im vierten Teil, aus einer ungenannten Quelle rezitierend, gefunden hat, während andere Gäste sich gegenseitig Werbeslogans, Überschriften und Auszüge aus Zeitungen und Zeitschriften vorlasen und mit ihren Schlagworten und Zwischenfragen seinen Gedankengang mehrfach unterbrachen, einer präzisen Umschreibung des Unbewussten:

«Die unbedeutendsten Ereignisse meiner Kindheit oder längst vergessene Szenen aus späteren Jahren tauchten oft wieder zu neuem Leben herauf. Ich hätte nicht sagen können / dass ich mich ihrer erinnere, denn wäre mir […], während ich wachte, von ihnen erzählt worden, so hätte ich sie niemals als […] Stücke meiner eigenen vergangenen Erlebniswelt wiedererkannt.» (S.22)

Damit rückt der «Prozess der Erinnerung», ein Hauptthema von «Harmloses, bitte», buchstäblich ins Zentrum des Hörspiels. Im Unterschied zum Buch wird aber hier «Erinnerung als Bewusstseinsinhalt» fast gar nicht «in Sprache umgesetzt»17, sondern wird nur angedeutet, bleibt als Bedrohliches unausgesprochen. Das Rauschen des Flusses, das nur erträglich ist, wenn man es belauscht, wird am Ende als Symbol dieser abgesunkenen Erinnerungen erkannt, die in der oben beschriebenen Weise ins Bewusstsein zu heben sind. Die zitierte Stelle wird ganz am Schluss wiederholt. Das «schöpferische Vermögen des Auges», kraft dessen während des Lauschens am Fenster «zwischen dem wachen und dem träumerischen Zustand des Gehirns sich eine Übereinstimmung» herstellt (S.33 f), ist keine beglückende Gabe, sondern Anlass zur Furcht. Aber in solcher schöpferischen Tätigkeit besteht die einzige Möglichkeit, dem Sog des Flussrauschens zu widerstehen, der den Reflektierenden mitsamt dem Fensterrahmen und dem Zimmer hinter ihm mitzureissen droht. (vgl. S.34) Das Spiel endet am selben Punkt, wo es angefangen hat. Es könnte von vorne beginnen, was ein typisches strukturelles Merkmal von Produktionen des Neuen Hörspiels ist. Reinhard Döhl bemerkt dazu:

«Dass Hörspiele gleichsam kreisförmig an ihren Anfang rückkehren, war bis dahin vereinzelt bei Frisch, Dürrenmatt, bei Günter Eich vorgekommen. Im Neuen Hörspiel wird es durchgespielt. Bei Fünf Mann Menschen von Ernst Jandl/Friederike Mayröcker, indem die Eingangssequenz wortwörtlich wiederholt wird».18

Im Übrigen konzentriert sich das akustische Spiel mit Stimmen auf die direkte Umsetzung des im Moment Wahrgenommenen in Sprache. Wichtig ist dabei der «Tonfall, Rhythmus, das Spezifische der Sprachen, das nicht zu übersetzen ist, die verschiedenen Sprachgewohnheiten und ihre Entsprechung in den Denk- und Lebensgewohnheiten».19 In diesem Bestreben stimmt Erica Pedrettis Hörspiel mit der allgemeinen Tendenz zur Reproduktion von gebrauchter Sprache im experimentellen Sprachspiel überein.20 Doch ist die Kritik des alltäglichen Geredes nur von sekundärer Bedeutung. Dass in dem Geplauder der Badegäste über sieben Runden, entsprechend den sieben Tagen eines einwöchigen Kuraufenthalts, fast nur scheinbar Harmloses zur Sprache kommt, deckt sich mit dem Titel von Erica Pedrettis erstem Buch. Wie dieses zeigt auch das Hörspiel anhand der männlichen Hauptfigur, dass dahinter unheilbares Leiden, Angst und Isolation stehen. Aber auch die übrigen Figuren assoziieren zur Vorstellung von «Reiseberichten» ohne weiteres jene von «Kriegsberichten», und von den Tagesnachrichten» zur Rubrik «Unglücksfälle» ist es nur ein kleiner Schritt. (S.20) Das Harmlose «erweist sich als Illusion, der Wunsch danach als so dringlich wie vergeblich».21 Im Vergleich zum erzählenden Text, der das Illusionäre des Wunsches nach Harmlosem auch inhaltlich durch stetes Abgleiten in die Sphäre des Bedrohlichen aufzeigt, bleibt aber das Hörspiel beharrlicher an der Oberfläche und weist beim ersten Hinhören vor allem durch die Auffälligkeit dieses Bemühens und durch die artifizielle Form der Komposition auf die Brüchigkeit dieser Oberfläche hin. Aus den Ritzen zwischen den Sprachfragmenten dringt das Unheimliche, das nicht in Worte zu übersetzen ist, wie in Mons Hörstück «das gras wies wächst»22, das nur zu ertragen ist, wenn man es «als Musik betrachtet». Die Autorin schreibt: «Es interessieren mich die Zwischenräume, was nicht zu benennen ist, zwischen den Erscheinungen oder zwischen einer Handlung und der nächsten.»23 Darin zeigt sich eine tiefe Übereinstimmung mit «Why, Arizona» (1976) von Adolf Muschg und mit Peter Bichsels «Inhaltsangabe der Langeweile».

Wie in «Harmloses, bitte» hat die Evokation erlebter Situationen mehr «mit räumlichen als mit zeitlichen Kategorien» zu tun24, werden vor allem Umgebungen, Orte genau beschrieben, während der zeitliche Ablauf indirekt etwa durch sieben Abschnitte angedeutet wird, deren Beginn wie gezeigt mit Begrüssungszeremonien gekennzeichnet ist. In der Mitte des Spieles rezitiert die männliche Stimme (Er): «die Empfindungen des Raumes und der Zeit waren beide mächtig erregt» (S.20 f) und zeigt sich vor allem beunruhigt durch «die ungeheure Ausdehnung der Zeit». Bezeichnenderweise werden Erinnerungen an längst Vergangenes, die in der Turnstunde heraufdämmern, an die Verbindung von Turnen und Politik, an nationales Engagement der Turner und militärischen Gleichschritt (vgl. S.29 f) von der Turnlehrerin, vom Bademeister und von einem älteren Kurgast mittels Lokaladverbien zurückgewiesen: «nein das gibt es hier ja gar nicht / das gehört nicht hierher / hier gibt es das nicht». (S.29) Die Reminiszenz: «da war Turnen noch mit Politik verbunden» wird dagegen durch ein Adverb mit sowohl lokaler als auch temporaler Bedeutung eingeleitet. Diese Stelle macht deutlich, wie sehr die zeitliche Dimension als Bedrohung empfunden wird und wie die meisten Stimmen versuchen, das Bedrohende durch die Bindung an räumliche Ausdehnung zu bannen, zu verharmlosen.

Über räumliche Verhältnisse wird aber nicht nur gesprochen, sie werden vor allem durch Stereophonie ausgedrückt, die nun, wie Mon gefordert hat, als «syntaktisches mittel» zur Positionierung von Stimmen mit der «syntax der zeitverläufe in beziehung» tritt.25 Im Unterschied zu den meisten bundesdeutschen Produktionen, etwa von Max Bense und Ludwig Harig, von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker, von Franz Mon oder Wolf Wondratschek26, legt Erica Pedretti die Positionen der Stimmen im Hörraum nicht fest, sondern beschränkte sich auf die exakte Notierung des zeitlichen Rhythmus von deren Nach- und Miteinander. Die Ursendung und auch die erste Wiederholung musste in Mono erfolgen, doch war ab 1974 immerhin die Stereo-Aufzeichnung auf Kassette im Handel erhältlich. Auch in der Gestaltung der Raumakustik liess die Autorin dem Regisseur freie Hand, was Joseph Scheidegger etwa dazu nutzte, den Bademeister aus einem Raum mit viel Hall sprechen zu lassen und damit von der Gruppe der Kurgäste zu trennen. (2.Teil, S.8 ff) Die Nähe der Sprecher zum Mikrophon hingegen, durch welche äusseres Sprechen und innerer Monolog differenziert werden, ist im Manuskript bereits festgelegt.

In ihrem Kurzhörspiel «Catch as Katz can» hat Erica Pedretti den Monolog eines Sprechers in bis zu drei sich überlagernde und rhythmisch aufeinander abgestimmte Ebenen aufgespaltet, wie dies in zwei Ebenen bereits im ersten und im letzten Teil von «Badekur» angelegt ist. Diese Form des Monologs hat auch Markus Imboden in seinem Sprachspiel «angenadelt» (1983) verwendet, um in einer Art fünfstimmiger Sprechpartitur die seelischen Nöte eines erfolgreichen Pianisten zu gestalten. Die Mittel der Darstellung stimmen in diesem Fall besonders gut mit dem Thema überein, doch ist eine formale Weiterentwicklung nicht festzustellen.

Nekrologische Formalitäten

Das erste sprach-experimentelle Hörspiel, das sich formal weiter vorwagte, Rolf Hörlers «Nekrolog» (1977), entstand fast zehn Jahre nach dem ersten Auftreten ähnlicher Versuche im Programm deutscher Sender, nachdem die Diskussion über deren Sinn und Grenzen unter Autoren, Rundfunkdramaturgen und Literaturtheoretikern längst geführt und die «Differenz von Intention und Rezeption» diagnostiziert war.27 Das Hörspiel lehnt sich in seiner Struktur und in einzelnen Details so stark an «Fünf Mann Menschen» von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker an, dass es nur im Vergleich zu dieser bahnbrechenden Produktion aus dem Jahr 1968 und als deren bewusste Variation gesehen werden kann. In Entsprechung zu diesem und im Unterschied zu «Badekur» treten Musik und Geräusche neben das Wort, doch werden sie nicht als konstitutive Elemente genutzt, sondern dienen eher in traditioneller Weise als Kulissen und Hilfsmittel zur Verdeutlichung der Aussage. Die Produktion wurde im Rahmen des «Montagsstudios» einmal gesendet und seither nie mehr wiederholt.

«Nekrolog» wird von sechs Stimmen gesprochen, die auf der Titelseite des Manuskripts aufgelistet und mit den Abkürzungen «M1 / M2 / M3 / F1 / F2 / F3» (M = Männerstimme, F = Frauenstimme) bezeichnet werden. Am Anfang und am Ende trägt eine Kinderstimme dieselben zehn gereimten Zeilen über die Stufenalter des Menschen vor, worin sich wiederum die zirkuläre Struktur des Hörspiels ausdrückt. Ausser der Aufteilung in männliche und weibliche Stimmen ist keine weitere Differenzierung vorgeschrieben. Die Stimmen sind völlig entpersonalisiert, verkörpern keine Figuren, sondern artikulieren lediglich einzeln oder gemeinsam ihren Text. Ihre Positionen im zweidimensionalen stereophonen Hörraum zwischen links und rechts werden bei jedem Einsatz mit Abkürzungen exakt angegeben («ganz I.», «4/5 I.», «Mitte», «1/2 r.» etc.), ebenso besondere Nähe oder Distanz zum Mikrophon («nah», «vordergründig», «entfernt» etc.) sowie die Intensität bzw. deren Veränderung («laut», «von halber Lautstärke bis laut», «unterstrichene Wörter lauter herausheben», «gemurmelt anfangen – Crescendo» etc.) und weitere Finessen der Artikulation. Dem Eindruck starrer Positionen wird an einzelnen Stellen durch systematische Reihung von Positionen oder durch Bewegung von Sprechergruppen im Raum entgegengewirkt. So entsteht etwa am Schluss die Illusion einer Art von akustischer Perspektive, indem die «Gruppe ausgefächert nach hinten» zu hören ist. (S.26) An anderer Stelle bewegen sich drei Stimmen im Uhrzeigersinn, die andern drei gegen den Uhrzeigersinn um das Mikrophon herum (S.11), oder es sind «Quergänge vor Mikrophon mit verschiedenen Abständen» für die beiden Halbgruppen vorgesehen. (S.19)

Geräusche treten entweder punktuell auf («Säuglingsschrei», «Start Düsenflugzeug», «Martinshorn vorbeifahrend«) oder werden minutenlang bestimmten Sprechpassagen unterlegt («Säuglinge in Säuglingsstation», «Marschier- und Exerziergeräusche», «Schreibmaschinengeräusch mit zwei Fingern getippt», «Kapellen-Glöcklein», «Aussenatmo mit Vögeln und Bienen«). Am Anfang und am Schluss wird durch das Öffnen mehrerer Türen von links bis zur Mitte und durch deren Schliessen von der Mitte nach rechts der Eindruck der Bewegung von Geräuschen im Raum hervorgerufen. Orgelmusik ertönt an drei Stellen am Anfang, in der Mitte und am Ende des Spiels. Als weitere musikalische Einlage untermalen die ersten Takte des Fahnenmarsches die militärische Episode.

Hörlers Sprachspiel ist in formaler Hinsicht deshalb leicht rezipierbar, weil es sich, abgesehen von den Versen am Anfang und Ende, auf zwei Arten von Texten beschränkt. Den kleineren Anteil haben mehrere Zitate des vorgedruckten Textes von amtlichen Formularen. Den Rest bestreiten nach den obigen Variablen in kunstvoller Abwandlung gesprochene Reihen von Wörtern, die Franz Mon mit Rücksicht auf die simultan-räumliche Komponente als «Wörteragglomerationen» bezeichnet hat.28 Es sind samt und sonders Partizipien von Verben mit der Vorsilbe ein- bzw. aus-, die, einander gegenübergestellt, den antithetischen Charakter des Spiels unterstreichen. Nur am Anfang und am Schluss wird der Gegensatz durch zwei entsprechende Substantive ausgedrückt: Begleitet von den sich öffnenden Türen spricht eine männliche Stimme von halblinks: «Eingang», danach, begleitet von den sich schliessenden Türen, von halbrechts: «Ausgang». (S.1) Von ganz links ertönt darauf: «Ein» zum Geräusch mehrmaligen Einatmens, das sich von links zur Mitte hin verschiebt, worauf sich das Geräusch des Ausatmens nach rechts fortsetzt und auf «Aus» endet. (S.1; vgl. S.28) Am Schluss spricht eine Stimme in pastoralem Tonfall: «DEINEN AUSGANG SEGNE DER HERR UND DEINEN EINGANG GLEICHERMASSEN!» (S.29)

Trotz der Reduktion umfangreicher Teile des Textes auf «Agglomerationen» von infiniten Verbformen, die ganz dem Programm der konkreten Poesie entspricht, werden sich im Falle dieses Hörspiels keine «Kommunikationsprobleme zwischen Hörspiel und Hörer»29 ergeben, da mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher ein Thema und eine Zielrichtung erkennbar werden, die Handlung und Charaktere zu ersetzen vermögen. Darin zeigt sich, was wiederholt festgestellt worden ist: dass sich die wenigsten experimentellen Produktionen ganz auf Form um ihrer selbst willen beschränken, sondern die aus der Montage sich ergebenden vielfältigen Wirkungen einem Hauptthema unterordnen, welches die intellektuellen Fähigkeiten des Hörers ansprechen und dessen Bedürfnis nach Sinngebung befriedigen. Stefan Bodo Würffel hat darin zu Recht eine «Parallele zum literarischen Hörspiel» gesehen.30 «Nekrolog» beschreibt den Zyklus eines Lebenslaufes von der Wiege bis zur Bahre, was vor allem durch die Reihenfolge der zitierten Formulare deutlich wird: Es sind dies ein Geburtsschein, ein Aushebungsformular, ein Verkündgesuch, ein Heimatschein, eine ärztliche Todesbescheinigung und eine Mitteilung des Zivilstandsamtes betreffend Abdankung. Den verschiedenen Lebensstationen lassen sich auch die «Teppiche» von Partizipien mit den Vorsilben ein- und aus- zuordnen, die zudem oft durch Geräusche in einen situativen Kontext gesetzt werden. Da wird, kaum ist das Säuglingsgeschrei verstummt, «eingeschärft, eingepaukt, eingeschüchtert, eingetrichtert». (S.4) Kunstvoll ist ein verbaler Koitus gestaltet, der in dem von Männer- und Frauenstimme gemeinsam gesprochenen «einssein» gipfelt. (S.9 ff) Am Ende ist man «ausgeblutet, ausgeflossen, ausgezählt, ausgeschieden» (S.22) und wird bald schon «eingeäschert, eingesargt, eingescharrt». (S.26) An «Fünf Mann Menschen» erinnern nicht nur die geraffte Form eines Lebenszyklus, dessen Ende mit dem Anfang kurzgeschlossen wird, sondern auch die obligaten Szenen in Säuglingsabteilung, Schule und Kaserne. Aber auch in kalauerhaften Einschüben zeigt sich die geistige Verwandtschaft, etwa im abgewandelten Sprichwort «Ausgehoben ist nicht aufgehoben», das von einigen Takten des Fahnenmarsches begleitet wird. (S.7)

Hörlers Hörspiel wäre als epigonal zu qualifizieren, wenn man es ganz ernst nehmen wollte. Betrachtet man es aber als eine Art «Divertimento», so konnte man zu seiner Entstehungszeit und im Programm von Radio DRS darin noch eine spielerische Abwandlung von längst «er-experimentierten» Formen sehen, welche einem aufgeschlossenen Publikum die noch immer nicht vollends vertrauten und akzeptierten Neuerungen auf humorvolle Art näherzubringen versuchte. Dass es nicht nur im Sinne rigider Sprach- und Gesellschaftskritik verstanden werden will, drückt sich vor allem in seiner Pointierung aus, die der Kreisstruktur eigentlich zuwiderläuft. Erst am Ende nämlich versteht man die wiederholt eingestreuten Hinweise: «Man beachte die am Schluss gegebenen Anweisungen.» Diese fordern «Pfarrherren, Redakteure, Radio- und Fernsehkommentatoren, offizielle Sprecher, Politiker und andere Abdankungsbevollmächtigte» auf, den Angehörigen die vorliegende Zusammenstellung vor der Abdankung auszuhändigen, damit sie «die für Leben und Werk des Verstorbenen zutreffenden Wörter unterstreichen können.» Die markierten Ausdrücke werden dann «in würdiger Weise aneinandergereiht, zu Trost und Erbauung der Trauergäste». (S.29) Das Hörspiel, das Formulare zitiert, erweist sich selbst als ein akustisch präsentiertes Formular und zugleich als Satire, die Unehrlichkeit und Förmlichkeit von Abdankungen als letzten Akt eines in Schematismus erstarrten Lebens erkennbar macht. Fritz Gafner hat dieses Thema auf konventionelle Weise in seinem Hörspiel «Eugen oder De Hamwäg» (1967) und «Das Formular» (1971) behandelt.

Die besprochenen sprach-experimentellen Hörspiele von Schmidli, Pedretti und Hörler gehören nicht zu den radikalsten Repräsentanten des Neuen Hörspiels, wie sie Ende der sechziger Jahre von einzelnen deutschen Hörspielabteilungen produziert wurden. Obwohl seit Beginn der «Abteilungsära» ab 1965 auch im Schweizer Hörspiel – entsprechend Heissenbüttels bekannter Proklamation – grundsätzlich alles möglich, alles erlaubt war, wurden Experimente nicht um ihrer selbst willen durchexerziert. Die meisten waren auch lokal gefärbt und damit vom alternativen mainstream unterscheidbar. Schmidlis Dialoge prägt als spezifisch schweizerischer Faktor das Spannungsverhältnis zwischen Dialekt und Standardsprache, das auch für viele konventionelle Produktionen typisch ist. Erica Pedrettis «Badekur» erinnert zwar formal stark an ausländische Vorbilder, bedient sich aber einer eigenen Notationsweise, die als quasi musikalische Partitur dient, und ist thematisch eng mit dem persönlichen Erleben der Autorin und ihrem Erlebnishorizont verwoben. Hörlers nekrologischer Fragebogen reagiert unverkennbar auf das prominente Vorbild von Jandl und Mayröcker und unterläuft parodierend den revolutionären Ernst, der dem Programm des Neuen Hörspiels insgesamt anhaftet. Aber trotz helvetischer Besonderheiten wirkte der experimentelle Elan dieser Versuche schon nach wenigen Ansätzen erschöpft, so dass spätestens Ende der siebziger Jahre klar war, dass eine Fortschreibung dieser Entwicklungslinie sich erübrigte. Hoffen durfte man allerdings auf eine Integration der experimentell erprobten Techniken in die Dramaturgie des konventionellen Hörspiels, das zu allen Zeiten den grössten Anteil der Produktion ausmachte. Wie sich dies fortan auf den spielerischen Umgang mit Sprache auswirkte, versuche ich im Folgenden zu erkunden.

Spoken word

Nebst Dada und konkreter Poesie wird das sprach-experimentelle Hörspiel heute stark von der spoken-word-Bewegung geprägt. Darunter versteht man eine performative Richtung der Gegenwartsliteratur, die nicht primär in schriftlicher Form publiziert wird, sondern zum mündlichen Vortrag vor Publikum am open microphone konzipiert ist. Poetry slam ist eine Variante, die in Wettbewerbsform präsentiert wird und gelegentlich mit Show-Elementen und musikalischer Begleitung auftritt. Die internationale Bewegung, die in den achtziger Jahren ihren Anfang nahm, gelangte 1999 auch in die Schweiz. Konzipiert als tönende Sprachkunst, ist diese Art der Literatur geradezu prädestiniert für die Umsetzung in Hörspielform. Ein Hauptakteur der schweizerischen spoken-word-Bewegung ist die 2003 gegründete Autorengruppe «Bern ist überall», zu der unter anderen die Hörspielautoren Guy Krneta, Gerhard Meister, Michael Stauffer und Beat Sterchi gehören. Stauffer legte 2008 in einem informativen Gespräch mit Beispielen dar, was spoken word aus Schweizer Sicht bedeutet: Schweizerdeutsch als Umgangssprache, die vielen Dialekte, dialektal gefärbtes Standarddeutsch, nebst den vier Landessprachen zahlreiche Fremdsprachen, die im Alltag gesprochen werden, dies sind ideale Rahmenbedingungen für die Forderung der Gruppe, dass alle Sprachen der Welt gleichwertig sein sollen. Hinzu kommen reine Fantasiesprachen, wie Stauffer am Beispiel demonstriert.

(Quelle: Wikipedia / Pakeha)

Seit Bern überall ist, lebt im Schweizer Hörspiel das Spiel mit Sprache wieder auf, in Ansätzen und integral. Beat Sterchi liess im Gotthelf-Jahr 2004 die Rhetorik des Emmentaler Dichters in Kaskaden auf sein Publikum niederprasseln. In seinem ersten Hörspiel «Bitzius» interessierte ihn «nicht, was die Sprache transportiert, sondern die Wucht, mit der sie es tut.» Als Ordnungsprinzip nahm er sich vor, «alphabetisch in ganz spezifische Wortfelder wie Landschaft, Tiere, Architektur, Landarbeit, Medizin, Ernährung, Wasser» vorzudringen. Nichts ist so faszinierend für uns wie die Stimmen echter, lebender Menschen. Aber ohne Kohärenz werden sie wie Geräusche bald zu Teppich und Tapete. «Bitzius» ist aber trotz starker sprach-experimenteller Komponente ein biografisch-historisches Hörspiel mit andeutungsweise chronologischem Handlungsfaden.

Sterchis folgende Hörspiele «Parlez-vous french?» (2005) und «Nach New York» (2007) basieren noch weiter gehend auf dem Spiel mit Sprache. Das bedeutet im zweiten Fall oft ein Spiel mit Wort-«Agglomerationen». Eingangs sind es Ortsnamen, als Kinderspiel in Dialekt gesprochen: «Berlin, Bellinzona, Basel, Biel, Bottmige, Brüssel, Bonn […] Potsdam, Pfäffike, Phuket, Peking, Prag, Paris», dann, zum Buchstaben N, schliesslich vielstimmig: «New York». Das ist das Thema und Ziel der bevorstehenden Reise. Auch «Teppiche» von Verben, Adjektiven, Adverbien kommen vor, verteilt im stereophonen Raum wie in den früheren Hörspielen von Pedretti und Hörler, aber ohne allzu manieristische Figuren wie Tiefenstaffelung und gegenläufige Kreisbewegungen. Im Intercity-Zug nach Zürich (mit englischer Ansage) tritt der Verkäufer mit dem Railbar-Trolley auf mit einer Aufzählung von Angeboten:

«Mini-Bar – Café – Amaretti – Ragusa – CocaCola – Ovomaltine – Rivella – Passugger – HotDog – Panettone – Eptinger – Cappuccino – Mini-Bar – Adelbodner – Gipfeli – Perrier – Fäldschlössli – OvoDrink – Heidiland – Espresso – Ricola – Schoggola – Täfeli – San Pellegrino – Mini-Bar»

Beim Stichwort «Cappuccino» wird die Ansage durch einen kurzen Verkaufsdialog unterbrochen. Auf gleicher Ebene im Vordergrund verfolgen wir während der ganzen Szene die eine Seite eines Telefongesprächs, das durch den Cappuccino-Kauf ebenfalls kurz gestört wird. Die situativ motivierte Wörteransammlung des Verkäufers wird also mit kurzen Sätzen in lockerem Konversationston konfrontiert. Die Szene ist ein dramaturgischer Angelpunkt des Hörspiels, aber auch als ein alltägliches, durchaus realistisches Sprach-Spiel interessant:

«Mir si jetz im Zug / Ig lüte-n-aa vom Zug / Ich ha nume wöue säge, i sig jetz im Zug – nach Züri / mir fahre nach Züri – und nächhär nach Neuyork / Jaa, mir gö nach Neuyork […] Jaa, mir gö nach Neuyork / Mir si ufem Wäg nach Neuyork / Morn si mer z Neuyork / Nume schnäu […] Mir gö nume schnäu uf Neuyork – mitem Zug / Nei, vo Chlote / Nume schnäu – last minute / Mir hei tänkt: Gömer no schnäu uf Neuyork / Tschüss!»

(protokolliert nach Gehör)

Redensarten wie in Schmidlis Hörspiel, banale Frage- und Aussagesätze, Alltagsdialoge dominieren trotz aller Wort-Häufungen. Sie sorgen in diesem mit dreiunddreissig Minuten doch recht langen Sprach-Spiel für einen losen Handlungsfaden und für Kohärenz, die das Publikum bei der Stange hält. Wiederholungen, wie sie im zitierten Handygespräch die Nerven der (in realen Situationen meist unfreiwillig) Zuhörenden zusätzlich auf die Probe stellen, sind ein wichtiges Stilmittel von spoken-word-Texten. Wie die zahlreichen Lücken im Text – Erica Pedretti spricht von «Zwischenräumen» – schaffen sie Raum für eigenes Denken, das hier fast zwangsläufig in Kritik umschlägt. Man bucht last minute, wie man einen HotDog bestellt: «Gömer no schnäu uf Neuyork», das ist bei Zürich gleich um die Ecke, Symbol für trendsetting und livestyle, und «tschüss», in drei Tagen wieder zu Hause. Die Segnungen, die einen erwarten, werden in amerikanisch-englisch gesprochenen Werbetexten mehrfach angepriesen.

Zurück zu Dada?

2014 wurde von Radio SRF das Hörspiel «Bez beinebau» von und mit Beat Sterchi und Hermann Bohlen produziert und gesendet. Musik: Luca Aaron und Jul Dillier. Regie: Claude Pierre Salmony und Geri Dillier. Das tönte dann so:

«Ääh … ach … Abéid ebúngebää debää gebóngpostbädebi … dewéint … gebúdebündebág … gebúdebündebag … ebís ebéisebl rebä robó binzun trobol … ebíscobómebe abáusgebe wabáld … wowóbedi di Büxe knállt … wabáld … debá … debásebi debéinebi debángebö debórebi … wi bléicht zu bláu …mubúsclobódebi sabái debódebi … (…)»

(protokolliert nach Gehör)

Die Initiative für diese Produktion ging von den beiden Regisseuren aus, die schon lange ein gemeinsames Projekt realisieren wollten. Claude Salmony war es gewohnt, bei seinen Inszenierungen ganz oder teilweise auf Improvisation zu setzen. Er berichtet, dass der Arbeitstitel ursprünglich «In Zungen» lautete, inspiriert von vier Stellen der Apostelgeschichte, wo Menschen im Kontakt mit Himmlischem «in Zungen reden», in Sprachen also, die sie nicht gelernt haben. Da Bohlen in eigenen Produktionen schon neodadaistisch gearbeitet hatte, lag es nahe, ihn für ein solches Projekt zu engagieren. Sterchi war vom Konzept der Regisseure überrascht und hatte bei der Produktion zunächst Mühe, sich auf Bohlens Texte einzulassen. Seine Reaktionen in Berndeutsch und mundartlich gefärbtem Hochdeutsch gaben aber den umfangreichen asemantischen Laut-Äusserungen seines Kollegen einen festen Rahmen, der ein Hörspiel von üblicher Länge erst möglich macht. Indem er sich auf das Sprach-Experiment einliess, kristallisierte sich auch ein Themenkern heraus, der dem Spiel – jenseits unverbindlicher Spielerei – Tiefgang verleiht.

Hier wird also nicht ein von Dada inspiriertes Konzept, wie es im Rahmen des Neuen Hörspiels längst durchexerziert war, neu aufgelegt. Indem die Autoren – und dazu sind auch die beiden Regisseure zu zählen – das „Reden in Zungen“ mit verstehbarer Alltagssprache konfrontieren, teils auch durchmischen, wird das Sprach-Experiment tatsächlich auf den soliden Boden herkömmlicher Dramaturgie gestellt. Das wäre ein Beispiel der Integration, wie sie Ende der siebziger Jahre erst erhofft und angestrebt werden konnte. «Bez beinebau» schien mir als Beispiel dafür so richtungweisend, dass ich der Produktion unter dem Titel «Sprache als Musik» einen eigenen Beitrag gewidmet habe.

Ein weiterer, pragmatischer Bezug zum Neuen Hörspiel muss erwähnt werden. Ein Idealziel der neuen Dramaturgie war damals die Personalunion von Autor und Regisseur. Schöning hat dafür den Begriff des «Hörspielmachers» eingeführt, der allerdings der Sache nach nicht neu war. In der Schweiz gab es schon in den dreissiger Jahren Regisseure wie Arthur Welti und Ernst Bringolf, die selbst Hörspiele verfassten. In der Produktion von «Bez beinebau» verwischen sich die Grenzen der Kompetenzen von Autoren und Regisseuren: Die Regisseure werden zu Mit-Autoren, insofern sie Urheber des Gesamtkonzeptes sind, die Autoren beeinflussen durch die Art ihrer Invention die Inszenierung und sind damit an der Regiearbeit beteiligt. Ungewöhnlich ist aber vor allem, dass sie ihre eigenen, improvisierten Texte selbst vortragen. Sie sind also Autoren und Darsteller in Personalunion. Dieses sprach-experimentelle Hörspiel ist somit auch ein interessanter Versuch, die Verantwortung nicht auf eine Person zu konzentrieren, sondern möglichst viele Mitwirkende am kreativen Prozess zu beteiligen.

- Schwitters, Kurt: Konsequente Dichtung, in: Schöning, Klaus: Neues Hörspiel. Essays, Analysen, Gespräche, FfM. (Suhrkamp) 1970, S.17 ↩︎

- Keckeis, Hermann, Das deutsche Hörspiel 1923-1973, FfM. (Athenäum) 1973, S.43 ↩︎

- vgl. Keckeis, 1973, S.48 ff und S.52 ff ↩︎

- Mon, Franz, Bemerkungen zur Stereophonie, in: Schöning, Klaus: Neues Hörspiel. Essays, Analysen, Gespräche, FfM. (Suhrkamp) 1970, S.127 ↩︎

- Lermen, Birgit, Das traditionelle und neue Hörspiel im Deutschunterricht, Paderborn/München/Wien/Zürich (Schöningh) 2/1983, S.144 ↩︎

- Mon, Franz, Vorbemerkung zu «das gras wies wächst» (SR/BR/WDR, 8.10.69), in: Schöning, Klaus (Hrsg.), Neues Hörspiel. Texte, Partituren, FfM. (Suhrkamp) 1969, S.197 ↩︎

- Wiederkehr, Guido, Werner Schmidli: Redensarten. Auseinandersetzungen für zwei oder mehrere Personen, in: r+f 5/69, S.73 ↩︎

- zd., Aktualität am Radio. Hörspiele im Montagsstudio, in: NZZ, 4.2.69 ↩︎

- Wiederkehr, a.a.O ↩︎

- Seine Kurzhörspieltexte hat Schmidli auch im Druck veröffentlicht in: «Mir hört keiner zu. Auseinandersetzungen für zwei oder mehrere Personen», Basel (Lenos) 1971; schon in seinem Roman «Das Schattenhaus», Zürich/Einsiedeln/Köln (Benziger) 1969, befasste sich Schmidli mit dem Problem der Kommunikationslosigkeit und stellte dieses anhand sprachlicher Stereotypie dar. Aus Redensarten montierte Prosatexte enthält der Band «Sagen sie nicht: beim Geld hört der Spass auf», Zürich/Köln (Benziger) 1971, und Gedichte im selben Stil liegen vor in «Gebet eines Kindes vor dem Spielen», Bern (Lukianos) 1970 ↩︎

- zit. nach: BIum, R., «Dramatik spielt sich im Alltag ab». Werner Schmidli und seine Hörszenen «Von Mensch zu Mensch», in: r+f 53/71, S.71 ↩︎

- Bichsel, Peter, «Warum schreiben Sie?», in: Hoven, Herbert (Hrsg.), Peter Bichsel: Auskunft für Leser, Darmstadt/Neuwied (Luchterhand) 1984, S.101 ↩︎

- Pulver, Elsbeth, Die deutschsprachige Literatur der Schweiz seit 1945, In: M.Gsteiger (Hrsg.), Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart. Die zeitgenössischen Literaturen der Schweiz, Zürich/München (Kindler) 1974, S.355 ↩︎

- Keckeis, 1973, S.48 f; weder im Text noch im Quellenverzeichnis (S.119) wird auf die Schweizer Ursendung von 1970 verwiesen. ↩︎

- Pörtner, Paul, Keine Experimente mehr? Überlegungen zum Neuen Hörspiel, in: Schöning, Klaus, Vorwort in: Kagel, M., Das Buch der Hörspiele, FfM. (Suhrkamp) 1982, S.268 ↩︎

- Pedretti, Erica, Badekur, in: r+f 5/70, S.71 ↩︎

- Pulver, Elsbeth, Erica Pedretti, 39.Nlg. (1991), S.2, in: Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, München (text + kritlk) 1978 ↩︎

- Döhl, Reinhard: Das Neue Hörspiel im ARD-Spielplan 1969, in: Schöning, Klaus (Hrsg.): Spuren des Neuen Hörspiels, FfM. (Suhrkamp) 1982, S.76 ↩︎

- Pedretti, a.a.O. ↩︎

- vgl. Lermen, 1983, S.169 ↩︎

- Pulver, a.a.O., S.3 ↩︎

- vgl. Vormweg, H., Dokumente und Collagen, in: Schöning, 1970, S.161 ↩︎

- Pedretti, a.a.O. ↩︎

- Pulver, a.a.O., S.2 ↩︎

- Mon, Franz, Bemerkungen zur Stereophonie, in: Schöning, 1970, S.126 ↩︎

- Keckeis, 1973, S.53 ↩︎

- Keckeis, 1973, S.53; Keckeis referiert die Auseinandersetzung von H.Vormweg, R.Matthaei und E.Schöfer mit H.Heissenbüttels texttheoretischen Ansätzen und deren Anwendung im Neuen Hörspiel, (vgl. ib., S.57 ff) ↩︎

- Mon, Franz, Vorbemerkung zu «das gras wies wächst», in: Schöning, 1969, S.197 ↩︎

- Keckeis, 1973, S.53 ↩︎

- Würffel, Stefan Bodo, Das deutsche Hörspiel, Stuttgart (Metzler) 1978, S.158f ↩︎