Höhere Semantik oder SprachMusik als HörSpiel

Ich versuche ein Hörspiel zu beschreiben, das sich den Grundlagen meines Schreibens teilweise entzieht. Mein Ausgangspunkt ist die faszinierende Wirkung dieses Spiels mit Sprache und Musik und vor allem auch seine Heiterkeit. Es ist «Bez beinebau» (2014) von Beat Sterchi und Hermann Bohlen. Musik: Luca Aaron und Jul Dillier. Regie: Claude Pierre Salmony und Geri Dillier. Zwei Autoren, die zugleich die beiden Sprecher des Dialogs sind, zwei Musiker und zwei Regisseure für knapp dreissig Minuten Hörspiel: eine aufwendige Produktion von hoher Dichte.

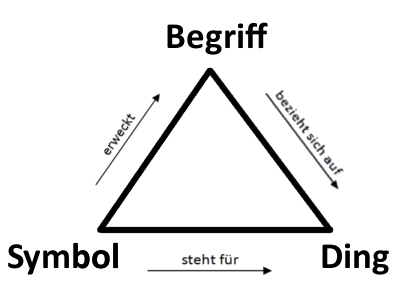

Grundlegend für die allgemeine Lehre von der Bedeutung ist das semiotische Dreieck, das de Saussures zweiteiligen Zeichenbegriff um eine Dimension erweitert:

Das sprachliche Laut- oder Schriftbild, genannt Symbol, ruft im Kopf des Rezipienten eine Vorstellung (Begriff) hervor, die sich auf ein Ding in der realen Welt bezieht. Zwischen Symbol und Ding besteht keine direkte, sondern nur eine indirekte Verbindung über den Begriff, das gedankliche Bild im Kopf. Eine Ausnahme bilden lautmalerische Ausdrücke.

Aber damit komme ich beim Versuch, «Bez beinebau» zu beschreiben, nicht weit. Hermann Bohlen hebt an zu erzählen:

(3’40’’) «Ääh … ach … Abéid ebúngebää debää gebóngpostbädebi … dewéint … gebúdebündebág … gebúdebündebag … ebís ebéisebl rebä robó binzun trobol … ebíscobómebe abáusgebe wabáld … wowóbedi di Büxe knállt … wabáld … debá … debásebi debéinebi debángebö debórebi … wi bléicht zu bláu …mubúsclobódebi sabái debódebi … […]» (protokolliert nach Gehör)

Sterchi fragt: «Verstehst du das?» – Ich jedenfalls verstehe nichts. Oder doch: «wowóbedi di Büxe knállt», das scheint sich an den Liedtext «Lustig ist das Zigeunerleben» anzulehnen. «Wabald» heisst offenbar «Wald», «wowobedi» steht für «wo die». Und auch «wi bleicht zu blau» verstehe ich dem Wortsinn nach, vielleicht eine lyrische Chiffre. Aber das alles hilft mir nicht viel weiter. Der restliche Text hat womöglich auch eine Bedeutung, ist mittels Algorithmus chiffriert, Lautfolgen jedenfalls, deren Begriffsinhalt und Realitätsbezug mir nicht bekannt sind: wie bei einer fremden Sprache. Bohlen ist Sinologe. In der Mitte des Hörspiels trägt er ein Gedicht vor, das chinesisch tönt. Sterchi wünscht eine Wiederholung, da es so schön klingt. Hier geht der lyrische Klang von Sprache mit Tonhöhen-Variation unmittelbar in Vokalmusik über.

Ich setze neu an. Beat Sterchi bleibt im Bereich meiner Sprachkompetenz: Er spricht Berndeutsch und leicht berndeutsch gefärbtes Hochdeutsch. In seinen Reaktionen auf Bohlens Sprachmusik spiegelt sich gelegentlich Bedeutung. Offenbar versteht er doch etwas mehr als ich. Ein erster Kommentar: (6’14’’) «…dieses Wunderbare an der Sprache, die einfach flimmert und flirrt und klingt und schön ist, ohne dass man weiss, was genau dahintersteckt, das…» Er möchte also zunächst auf der Symbolebene der schönen Lautform bleiben, die nicht über sich hinaus verweist, die wie Musik sich selbst genügt. Bald darauf folgt ein emphatisches Statement: (21’03’’) «Die Sprache ein Mittel der Kommunikation – dass ich nicht lache!» Bohlen lacht verhalten und wechselt überraschend in korrektes Hochdeutsch: «Wieso lachst du denn nicht?»

Kurz darauf verfällt Sterchi ins Gegenteil und vertritt mit grossem Aufwand das sprachliche Realitätsprinzip: (22’05’’) «Ich kann dir nur eins sagen, ich hoffe bloss, uns hör niemand zu. Wenn uns jemand zuhört, die halten uns ja verrückt. Was wir da machen… Ich hoffe, es hört uns niemand zu. Wenn bloss jetzt niemand das Radio einschaltet und uns zuhört. Ist ja schrecklich, wenn man am Radio solche Sachen sagt. Ich kann das gar nicht verstehen, dass ich am Radio solche Sachen… Und wenn uns jemand zuhört? Was machen wir dann, wenn jemand zuhört?» Bohlen antwortet trocken: «Babachte bix. Babachte bix.» Sterchi: «Doch, doch! Babachte nix. Sehr viel babacht, babacht sehr viel!» Damit übernimmt er ein Wort von der Privatsprache Bohlens und erliegt deren Sog ein Stück weit.

Dieselbe kreisende Wiederholungstechnik wird auch auf «Bärndüütsch» durchgespielt. Inhaltlich geht es um Semiotik im reinsten Sinn: (25’01’’) «Wenn das won i säge sech nid irgendwie mit dere Bedütig trifft, wo du o dri ine bedütisch, dütisch, ine dütisch, de het aus, won i säge ke Bedütig u es dütet nüt, u du hesch nüt z düte, u es bedütet nüt, aber es isch… Bedütig isch äbe scho öppis vo usse irgendwie, so irgendwie, we me säuber redt, redt me ja nid vo Bedütig, me redt eifach, wiu me so redt, u nächär fragt me sech, öb das no e Bedütig het u öb der anger genau die Bedütig verschteit, aber d Wahrschinlichkeit isch gross, das dä die Bedütig zumne gwüsse Grad wahrnimmt, wie die Bedütig tänkt isch, aber glichzitig si eigeti Bedütig i die Bedütig ine dütet u mi Bedütig nid ganz die gliichi Bedütig isch wie die Bedütig, wo du dere Bedütig inedütisch.» Bohlen darauf: «Mhm – tütüt.» Sterchis Wortschwall muss auf Nicht-Schweizer ähnlich wirken wie «Abéid ebúngebää debää gebóngpostbädebi …». Bohlen erhält wiederholt auch Nachhilfe in Bärndüütsch, lernt etwa, dass langezogenes «íuuuh» für «ja» steht, was ein «Plauderi» ist und dass ein kurzes «Hä?» die sublime Bedeutung «Wie ist denn das nun wieder zu verstehen?» hat. Es findet also ein gegenseitiger sprachlicher Austausch statt.

Sterchi versucht in dieser retardierenden Phase beharrlich, die normale semiotische Funktion von Sprache zu vertreten und sogar zu differenzieren – vergeblich. Die kreisende Form seiner Argumentation überwuchert ihren Inhalt. Er kommt auch gegen die Dynamik der Musik von Aaron und Dillier nicht an. Sie ist nie Sound-Teppich, nie reiner Hintergrund wie in schlechten Filmen, sie hat die gesprochenen Passagen von Anfang an interpunktiert, begleitet, umspielt, untermalt, manchmal «kommentiert». In dieser Phase setzt nun ein prononcierter musikalischer Kontrapunkt ein, der bewusst macht, dass auch Musik keine Bedeutung haben und auf nichts ausser sich verweisen muss: also eine musikalische «Kritik» des soeben Gesagten, des Versuchs, die kommunikative Funktion der Sprache zu verteidigen. Hier gelange ich nun an die Grenze meiner Beschreibungskompetenz. Ich bin kein Musik-Kritiker.

Der Hörspiel-Kritiker wäre keiner, wenn er nicht versuchen wollte, sein Objekt von aussen einzukreisen. Aber es soll keine ausführliche historische Analyse werden. Das Hörspiel als Sprachspiel hat eine lange Tradition, die ein Jahrhundert zurückreicht. «Jolifanto bambla o falli bambla / großiga m’pfa habla horem / egiga goramen / higo bloiko russula huju / hollaka hollala / anlogo bung / blago bung / blago bung…»: Hugo Balls Dada-Gedicht «Karawane» (1917) kommt Bohlens Privatsprache nahe. Alfred Döblin hat 1929 in seiner Rede an der Tagung «Dichtung und Rundfunk» gefordert: «Es heisst jetzt Dinge machen, die gesprochen werden, die tönen.» Ganz so radikal hatte er es allerdings nicht gemeint. Nach einer langen Phase des literarischen Worthörspiels nahmen Theoretiker und Autorinnen des «Neuen Hörspiels» (mit grossem N) das Dada-Erbe, insbesondere Kurt Schwitters’ Aufsatz «Konsequente Dichtung», wieder auf. Die Betonung des «Materialcharakters» von Sprache war vor allem den VertreterInnen der Konkreten Poesie unter ihnen wichtig.

(Quelle: Wikipedia)

In der Schweiz wurden vorwiegend „Neue“ SprachSpiele produziert, die sprachliches Material in sprachkritischer Intention collagierten, ohne den semantischen und syntaktischen Zusammenhang anzutasten. Erica Pedrettis komplexe, mehrschichtige Sprach-Partituren, z.B. ihr Erstling «Badekur» (1970), sind prominente Vertreter dieser Richtung. Radikalere Versuche, die von der syntaktischen Irritation über klingende Sprachgebilde in der Nähe von Vokalmusik bis hin zur Komposition von asemantischem Lautmaterial in der Art von Hugo Balls Gedicht reichen, blieben vorerst aus. «Bez beinebau» greift diese im Ausland kultivierte Richtung mit langer Tradition auf: Das kommt etwas spät. Die Konfrontation mit schweizerhochdeutscher und berndeutscher Umgangssprache und mit elektronischer Musik hingegen ist neu.

«Bez beinebau» hat trotz umfangreicher asemantischer Passagen ein Thema: Bohlen verspottet es mit seinem «Tütüt». Das Hörspiel ist in der heiteren Art einer Komödie dem gewidmet, was linguistische Theorie allzu ernsthaft abhandelt. Mit etwas Aufwand könnte man auch einen Aufbau «hineinbedeuten». Und man kann das Hörspiel, wie oben gezeigt, in einen Strang der Gattungsentwicklung «einordnen». Das Faszinosum aber, das für meine Wahl entscheidend war, geht vom Dialog der beiden Autoren aus, genauer: von dessen Klang, der sich so schwer beschreiben lässt. Man müsste Audio-Files als Zitate in den Text einfügen, aber das ist umständlich und rechtlich problematisch. Wer sein Ohr den Klängen öffnet, hört, wie Freude, Freundschaft, gemeinsame Euphorie tönt – aber auch Dissens, harte Konfrontation, Streit, Protest, sogar Beschimpfung. Behauptungen tönen ganz anders als Fragen, Aufforderungen anders als Zustimmung… Wer zuhören will, nimmt unterschiedliche Intensitäten, Sprechtempi und Tonlagen wahr, die solchen Sprechakten zugeordnet sind. Ganz am Ende stehen aber nicht Worte, sondern das gemeinsame Lachen der beiden Freunde und Autoren, diskret untermalt von ein paar musikalischen Klängen.

Schreibe einen Kommentar