Musik im Hörspiel

Ein Radioprogramm ohne Musik war von Anfang an undenkbar. Die Radiogenossenschaft in Zürich (RGZ) beschäftigte ein zunächst vierköpfiges Kammerorchester unter der Leitung von Kapellmeister Erwin Gilbert, das, nebst zahlreichen Gastinterpreten, sicher die Hälfte der Emissionen täglich live zu bestreiten hatte. Gelegentlich wurden Schallplattenaufnahmen eingefügt, indem man den Trichter des Grammophon-Apparats einfach auf das Mikrophon ausrichtete. Ein Konzert des Hausorchesters folgte auch auf die erste dramatische Sendung vom 3. Januar 2025, das Urner Spiel vom Wilhelm Tell. Im ersten Sendespiel, das den Empfang des Radioprogramms zum Thema hat, Paul Altheers «Fünflampenapparat» (1926), spielt ein Musikstück, der Berner Marsch, eine für den Ausgang entscheidende Rolle. Als Ausführende für die Musik dieser Live-Produktion werden aufgeführt: ein Orchester, ein Trommler, ein Handharmonikaspieler und ein Trompeter. Im ersten in der Schweiz gesendeten Hörspiel «Ein Abend im Hause Wesendonck» (1927) von Richard Schweizer tritt kein Geringerer als Richard Wagner als Hauptperson auf. Das Radio-Orchester war an der Produktion beteiligt und spielte Ausschnitte aus Stücken des Komponisten, und auch Gesangseinlagen wurden angekündigt. Mit eingestreuten musikalischen Programmteilen gab sich Hans Flesch, der künstlerische Leiter des Frankfurter Senders, nicht zufrieden, als er 1924 in seine legendäre Rundfunkgroteske «Zauberei auf dem Sender» durch magischen Einfluss dekomponierte Versionen des Donauwalzers einbaute. Vertreter des Neuen Hörspiels wollten darin einen frühen experimentellen Ansatz sehen. Seine Freundschaft mit Paul Hindemith könnte Flesch durchaus dazu inspiriert haben. Vielleicht ging es ihm aber auch einfach darum, das schon früh erstarrte Programmkonzept spielerisch aufzulockern, was im fiktionalen Format des noch kaum definierten Hörspiels möglich war.

(Quelle: Nebelspalter, Bd. 101, 1975, S.19)

In seinem zweiteiligen Artikel «Bausteine zu einer Rundspruchästhetik» (1931)1 platziert Paul Lang auf den obersten Stufen vier Formen des «künstlerischen Hörwerks», in denen verbale und musikalische Elemente ineinander übergehen: die «lyrische oder balladeske Suite mit Musik», die «Radio-Operette», das «Radio-Oratorium» und das «Radio-Fest- oder Weihespiel». Für die erste Gattung, der einzig Erich Kästners «Leben in dieser Zeit» mit Musik von Edmund Nick zugrunde liegt, lassen sich keine schweizerischen Realisationen nennen. Um die Radio-Operette hat sich als Regisseur vor allem Arthur Welti bemüht, der eigene, zusammen mit Albert Rösler verfasste Libretti oder solche von Jürg Amstein zur Musik von Hans Steingrube und Tibor Kasics in Szene setzte. Als Vertreter des Radio-Festspiels wären vor allem Hans Rychs Jubiläums-Produktionen «Am Wellenspiel der Aare» (1935) und «Die Brückenstadt» (1941) zu erwähnen. Die erstere versuchte den Bedingungen der «unsichtbaren Radio-„Bühne“» Rechnung zu tragen, indem fünf «visionäre Gestalten, nur leicht verkörpert in fünf Stimmen», aus dem «Stromesrauschen» der Aare unterhalb der Berner Münsterterrasse «Visionen der Vergangenheit» evozieren.2 «Visionäre Stimmen aus verschiedenen Zeiten u. Räumen» sollten sich auch in der zweiten Produktion mit realistischen Spielszenen und Hörbildern abwechseln. Unter Ernst Bringolfs Regie wurden zwecks «Auswertung aller radiophonischen Möglichkeiten» das Stadtorchester, der Lehrergesangverein, das Hörspielensemble von Radio Bern, Mitglieder des Heimatschutztheaters sowie Schüler des städtischen Gymnasiums aufgeboten. Die Musik zu diesem Versuch, der sich am Rande der hörspieldramaturgischen Konvention der damaligen Zeit bewegte, wurde von Luc Balmer komponiert.

Vor allem aber das Radio-Oratorium, das seiner Bestimmung entsprechend auf einen geschlossenen szenischen Bau verzichtet, rückt vom konventionellen Hörspiel ab und in die Nähe der durch das Montageprinzip bestimmten experimentellen Formen. In einem «Sprechoratorium» mit dem vielsagenden Titel «Mit aller Lust der Tat!» (1935) treffen sich erstmals in einem solchen Versuch die Kollegen Ernst Bringolf als Autor und Arthur Welti als Regisseur. Die Musik dieser Produktion stammt von Arthur Wolff. Anklänge an diese besondere Spielart des Oratoriums mag Bringolf später auch in Brechts Radiostück «Das Verhör des Lukullus» (1940) entdeckt haben, für dessen Inszenierung er zwei Sprechchöre brauchte. Dass die komplexen Abläufe solcher Sendungen auf die Dauer nicht dem Zufall einer Live-Produktion überlassen bleiben konnten, stellte Mitte der dreissiger Jahre schon der englische Theoretiker Rudolf Arnheim fest, aus dessen Werk «Radio» Paul Lang einige ausgewählte Stellen in deutscher Übersetzung publizierte.3 Hier wird ausdrücklich auf die Möglichkeit verwiesen, durch Verwendung von Tonstreifen «bis auf Sekunden genau Anfang und Ende jedes Einzelstückes der akustischen Montage» zu bestimmen. Rückblickend verweist der Generaldirektor der SRG auf ein eigenes Experimentalstudio, das Studio Lugano schon während des Krieges eingerichtet hat, und betont die ausschlaggebende Rolle, welche die Tonaufnahmetechnik In den radiophonen Produktionen der welschen Studios spielt.

(Quelle: Titelseite der Revue „Le Radio“, Nr.888, 12.4.1940)

Beispiele von Sendungen, in denen die «neue Kunstform» der «Tonmontage» angewendet worden war, nennt Paul Bellac 1944 in seinem Artikel «Tonaufnahme und Rundspruch«.4 Er verweist insbesondere auf «zum Teil sehr eigenartige radiogemässe Kunstformen für literarisch-musikalische Werke», wie sie in Amerika sowie in dem zwei Jahre zuvor von Pierre Schaeffer und Jacques Copeau für solche Zwecke eingerichteten Versuchsstudio des französischen Radios produziert wurden. Bellac erwähnt ausdrücklich auch experimentelle Produktionen der Westschweizer Studios, nämlich «Christoph Colomb» (1940) von William Aguet (Text) und Arthur Honegger (Musik) sowie «Battements du Monde» (1944). 1949 wurde ein weiteres gemeinsames Werk von Aguet und Honegger, «Saint François d’Assise», produziert und gesendet.

Wurde das «musikalische Hörspiel» In sieben Bildern über Kolumbus den Hörern von Radio Beromünster noch in der französischen Version des Lausanner Studios präsentiert, so diente im Falle von «Battements du Monde» eine Tonfilmaufzeichnung als Vorlage für die Inszenierung einer deutschen Fassung durch Studio Zürich (Text: Max Raeber) und einer italienischen Fassung durch Studio Lugano (Text: Renato Regli), die zugleich mit dem französischsprachigen Original am «Welttag des guten Willens» über die drei Landessender und den Kurzwellensender Schwarzenburg ausgestrahlt wurden. Das unter dem Protektorat der Internationalen Kinderhilfsaktion entstandene Werk wurde als «eine der grössten und bedeutungsvollsten Sendungen» bezeichnet, «die der schweizerische Rundspruch bisher aus eigenen Mitteln veranstaltete.»5 Neben den acht Hörspielern und drei Sprechchören (65 Kinder, 50 Männer, 40 Frauen) wirkten ein Gesangschor von 30 Frauen sowie das Orchestre de la Suisse Romande unter der Leitung von Ernest Ansermet mit. Mit Stolz weist die Radiozeitung darauf hin, dass für die Aufnahme einer einzigen Strophe «ein Frauenchor von 400 Mitwirkenden in die Kathedrale von Lausanne aufgeboten [wurde], um die erschütternde, mystische Atmosphäre nachzuschaffen, die dem Dichter und Komponisten vorschwebte.» Wortregie führten in Lausanne Marcel Merminod, in Zürich Arthur Welti und in Lugano Nina Mousny.

Zu Recht schliesst die Ankündigung der Wiederholung dieser Produktion im Rahmen des Jubiläumsprogramms 1974 mit der Frage, ob «das Pathos jener Zeit noch verstanden werden» könne.6 Von historischer Bedeutung ist an diesem experimentellen Spiel vor allem, dass es lange die für schweizerische Verhältnisse vorgerückteste Position im Hinblick auf die Integration von Wort und Musik einnahm, indem es beiden Komponenten gleich grosses Gewicht zubilligte. Diese lösen sich entweder ab oder werden parallel geführt, wobei die Musik besonders zum Ausdruck von Gefühlswerten, zur Identifikation von Figuren oder zur Erweckung bestimmter Vorstellungen («ein musikalischer Blitz», «Schlachtmusik») dient. Oft wird mit Hilfe eines musikalischen Crescendos oder Decrescendos der Eindruck akustischer Perspektive vermittelt. Wie subtil der Übergang zwischen musikalischen und verbalen Passagen schon im Textbuch angelegt ist, zeigt etwa die Anweisung für den Beginn, die eine Musik, «so dumpf, als käme sie aus der Vorhölle», vorschreibt, die nach und nach Gestalt annimmt. «Es gesellt sich dazu ein summender Frauenchor», der gereimte Verse in jambischem Rhythmus zu rezitieren beginnt. Der Vortrag «schwillt an und wird plötzlich ganz stark, unterstützt vom gesamten Orchester.»

(Quelle: RTS, Radio Télévision Suisse)

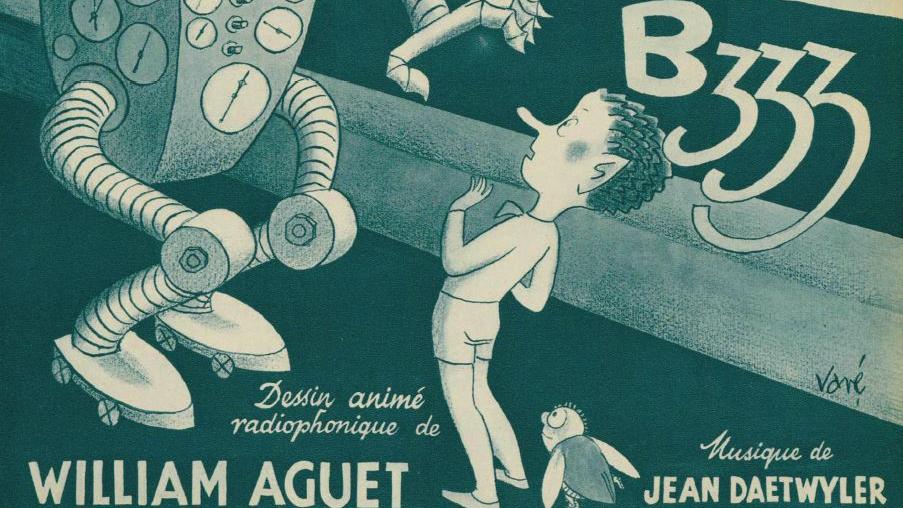

In Langs Typologie nicht vorgesehen war ein «akustischer Trickfilm» wie «Eustache et le Bourdon Bzzz» (1942), den Bellac gleichfalls erwähnt: eine in die Zukunft unserer Zeit weisende Erfindung von William Aguet und dem Komponisten Jean Daetwyler, die «im Ausland nicht nur wiederholt, sondern auch vielfach nachgeahmt wurde». Beim Deutschschweizer Radio sollte es noch lange dauern, bis Vergleichbares produziert wurde. Auf der Homepage, die Radio Télévision Suisse (RTS) dieser «Radiolegende» widmet, wird die Serie der je etwa halbstündigen Abenteuer des Knaben Eustache und seiner Hummel als «premier dessin animé radiophonique» bezeichnet. Unter der Regie von Francis Bernier arbeiteten Autoren, Darsteller, Musiker und Techniker zusammen an der Gestaltung der fantastischen «Bilder» dieses Werks: «Un essai d’un genre nouveau, téméraire, pour des précurseurs qui ont cherché à créer des images… sans image». Zum ersten Mal, so eine Rezension der damaligen Zeit etwas zu vollmundig, wurden hier Verfahren des Kinos auf eine Radioproduktion übertragen und damit ein «Film für Blinde» geschaffen, womit die Hörerinnen und Hörer gemeint sind.7 Die Stationen der Reise durch den Weltraum kann man an den Titeln der neun Episoden ablesen:

Episode 1 : Le voyage sur la lune / 21.02.1942

Episode 2 : Sur la voie lactée / 28.02.1942

Episode 3 : De Saturne au Soleil / 07.03.1942

Episode 4 : Voyage sur le Soleil / 14.03.1942

Episode 5 : Du Soleil à la planète Vita / 21.03.1942

Episode 6 : De Vita en Lémurie / 28.03.1942

Episode 7 : De Lémurie au Zoo céleste / 04.04.1942

Episode 8 : Sur la planète Béata / 11.04.1942

Episode 9 : Au pays des rêves / 18.04.1942

Die Idee, einen radiophonen Comic-Strip zu produzieren, geht auf William Aguet zurück, der schon etliche Hörspiele geschrieben hatte und zu den produktivsten Autoren des Westschweizer Senders zählte. Jean Daetwyler nahm sich vor, eine dem unterhaltenden, skurrilen Charakter der Handlung entsprechende Partitur zu schaffen und die Aktionen und Reaktionen der Figuren durch die Musik zu unterstützen. Aguet seinerseits bearbeitete im Nachgang oft Textteile nach den Erfordernissen der Partitur. Das Ergebnis sind immer noch Hörspiele mit Musik, aber beides ist durch intensives teamwork schon sehr eng aufeinander bezogen. «Eustache et le Bourdon Bzzz», eine bescheidene Kindersendung, entfaltet so auf Dauer wesentlich mehr kreatives Potential als die pompösen Oratorien von Aguet und Honegger, die heute nur noch museal wirken.

Kurz vor Beginn der «Abteilungs«-Ära entstand eine Berner Produktion, die den Oratorien von Aguet und Honegger in formaler Hinsicht ähnlich ist. Ulrich Weber schrieb «nach einer alten Walliser Sage» die Radioballade «Quatembernacht» (1965), die als aufwendige Produktion «für Soli, Sprechrollen, gemischten Chor, Kinderchor, Orgel und Kammerorchester» unter Verwendung von «modernsten musikalischen Mitteln» vom Komponisten Walter Furrer vertont und aufgeführt wurde. Wortregie führte Amido Hoffmann.8

Ein historisch-biografisches Hörspiel mit beträchtlichem Musik-Anteil ist die zehnteilige Sendereihe «Das Leben des Johann Sebastian Bach, erzählt von seinem Sohn Carl Philipp Emanuel» (1985) von Arthur Godel und Willy Buser. Fiktiv ist an dieser Produktion die Perspektive des Sohnes, der, über 66 Jahre zurückblickend, die Lebensgeschichte seines Vaters erzählt. Eher hörspielgemäss ist auch der Versuch, «die Ambiance, in der Bachs Musik einmal gelebt hat», den «ursprünglichen Lebenszusammenhang» einzufangen.9 Arthur Godel war aber bewusst, dass man «mit der Einfühlung und Imagination etwas weiter gehen» könnte. Aufgrund des eher dem Feature zuneigenden Strebens nach historisch getreuer Vermittlung wirkt die Sendereihe, wie ein Kritiker vermerkte, «mitunter etwas trocken, die Gesprächsführung konstruiert, pädagogisch motiviert.»

Am Cembalo sitzt Carl Philipp Emanuel Bach (Quelle: Wikipedia)

Etwa gleich grosses Gewicht wie die Musik hat das Wort in der aussergewöhnlichen Produktion «Ein Zimmer für Carl Philipp Emanuel Bach. Hörspiel für zwei Pianisten» (1986) von Gertrud Schneider und Thomas Bächli. Allerdings geht Sprache auch hier keine enge Verbindung mit Bachs Musik ein, sondern tritt dieser kommentierend gegenüber. Das Hörspiel, das aus einer Bühnenproduktion hervorgegangen ist, wurde montiert aus Aufnahmen, die während der über eine Woche andauernden, teils improvisierenden Zusammenarbeit und Auseinandersetzung der beiden Pianisten mit dem Werk von Carl Philipp Emanuel Bach entstanden sind. Diese spielen einzelne Stücke, entdecken sie spielend und unterhalten sich darüber, ohne in einen lehrhaften Gestus zu verfallen; «sie spielen Hören, sie ermöglichen Hören: es entsteht ein Hörspiel», konstatiert Elisabeth Wandeler-Deck.10 Pausen spielen in dem 90 Minuten dauernden musikalischen Dialog eine wichtige Rolle: Ihre Funktion in der Musik von Bach wird erörtert und verglichen mit jener der Pausen in einer Fuge des Vaters Johann Sebastian Bach. Die Wirkung ihrer Länge wird erprobt, ihre Funktion reflektiert. Auf diese Art werden in verschiedenen Unterhaltungen weitere Themenkreise angeschnitten und auch Werke anderer, moderner Komponisten zitiert. Man kann in dieser Produktion eine Fortsetzung der experimentellen Arbeit Carl Philipp Emanuel Bachs sehen oder sie als eine «neuartige Form von Musikpräsentation» auffassen.11 Von konventionellen Hörspielen und auch von den meisten experimentellen Arbeiten unterscheidet sie sich äusserlich am meisten durch das Schweizerdeutsch getönte Hochdeutsch der beiden Laiensprecher. Auch in dieser Hinsicht wird – man mag sich dazu stellen, wie man will – die Grenze des Üblichen überschritten.

Als wichtige Wegmarke muss zum Schluss dieses Kapitels noch das religiöse Hörspiel «Die Scheol tanzt» (1972) von Silja Walter erwähnt werden. Es dürfte eine der ersten Schweizer Produktionen aus neuerer Zeit sein, die mit einem permanenten, wenn auch zumeist sehr diskreten Geräusch- bzw. Musikhintergrund versehen ist. Die Dramaturgie des literarischen Worthörspiels hatte diese Praxis als störend und veraltet abgelehnt und war schon früh dazu übergegangen, «eine Geräuschkulisse kurz nach Beginn der Handlung auszublenden, nur an entscheidenden Stellen und am Szenenende wieder einzublenden, und sich im Übrigen auf die miterlebende Erinnerung des Hörers zu verlassen.»12 Diese Auffassung wurde auch noch in den achtziger Jahren und auch von Regisseuren einer jüngeren Generation vertreten. Für Schwitzke gibt es im Hörspiel «keine Musik ohne eine Handlungsfunktion und kein Geräusch ohne eine Sinnfunktion für den thematischen Zusammenhang.»13 Bei der Mehrzahl aller Fälle habe die Musik die Funktion kurzer, «klingender Interpunktionszeichen». Eine bloss gliedernde Funktion in diesem Sinn haben die musikalischen Komponenten in Silja Walters Hörspiel nie. Gegen die Degradierung der Musik zu «Spielartikeln» wehren sich seit Ende der sechziger Jahre auch Komponisten als Vertreter einer Richtung des Neuen Hörspiels.

Musik als Hörspiel – Hörspiel als Musik

Trotz der weitreichenden Integration von Wort und Musik sind die Radio-Oratorien von Aguet und Honegger als «Hörspiele mit Musik» zu bezeichnen. Diese muss man von modernen Kompositionen unterscheiden, die sich unter dem Titel «Musik als Hörspiel»14 zusammenfassen lassen. Den qualitativen Sprung zu dieser musikalischen Spielart des Neuen Hörspiels erläutert Reinhard Döhl durch die Gegenüberstellung von Brecht/Weill/Hindemiths «Lindberghflug» und der dasselbe Thema behandelnden Hörfolge «Gegen den Dezembersturm», die in den fünfziger Jahren im Studio für elektronische Musik des Kölner Funkhauses entstand: War das Brechtsche «Radiolehrstück» noch als ein Wechselspiel von Text und Musik konzipiert, dem die Lausanner Produktion aus dem Jahr 1944 im Hinblick auf ihre Machart ähnlich ist, so kommt es in der modernen Version zu einer wesentlich weitergehenden Integration von verbalen und musikalischen Komponenten, die bis zur Auflösung der semantischen Dimension von Sprache führt.15

Der schon 1924 geprägte Begriff des «Schallspiels», der durch Friedrich Knilli in die Diskussion um das Neue Hörspiel eingebracht und durch Paul Pörtners Experimente konkretisiert wurde, weist zurück auf die ursprünglichen Bemühungen um eine «absolute Radiokunst», an denen nicht nur Theoretiker und Rundfunkpioniere, sondern auch Komponisten wie Hindemith, Weill und Honegger beteiligt waren. Die Annäherung an das «Spiel auf der Grenze zur Musik»16 erfolgte auch in neuerer Zeit von innerhalb wie von ausserhalb der Domäne des Hörspiels. Musik, die im traditionellen Worthörspiel nicht «ohne Handlungsfunktion» denkbar war und der Schwitzke den Stellenwert von «klingenden Interpunktionszeichen» zuwies17, trat Ende der sechziger Jahre, zuerst in Mauricio Kagels Hörspielarbeit, vollkommen gleichberechtigt neben die Dimensionen von Sprache und Geräusch. Die grenzüberschreitenden Experimente von Pierre Schaeffer und Pierre Henry, die zwanzig Jahre zuvor den Auftakt gebildet hatten, fanden damit endgültig Eingang in die Rundfunkpraxis.

Paul Pörtner hat 1964 in seiner ersten «Schallspiel-Studie» die schrittweise Transformierung einer normalen Hörspielszene in eine rein akustische Komposition experimentell erprobt. In der am stärksten formalisierten Variante geht die Verschmelzung von Geräusch und Sprache so weit, dass Wassertropfen scheinbar zu sprechen, zu lachen, zu singen beginnen. Über die Erfindung des Vocoders in den USA, mit dessen Hilfe sich menschliche Stimmen beliebig verfremden lassen, war schon 1940 in der «Schweizerischen Radio-Zeitung» berichtet worden.18 Mittels des Vocoders, der die Stimme eines Sprechers in einzelne Schwingungsbereiche zerlegen und aus den Teilen künstliche Stimmen mit beliebiger Klangcharakteristik bilden kann, war es amerikanischen Stationen schon damals möglich, «Maschinen und Lokomotiven und Flugzeuge „sprechen“ und „singen“ [zu] lassen». Weiterreichende Verfremdungen, zu denen der Vocoder im Neuen Hörspiel verwendet werden sollte, wurden zur Zeit seiner Erfindung noch nicht in Betracht gezogen.

In der Übernahme von Pörtners «Kontaktprogramm» war den Schweizer Hörerinnen und Hörern 1971 ein Beispiel dieser Richtung vorgestellt worden. Rudolf Frisius zeigt aus der Perspektive des Musikers auf, dass in der «Musikalisierung des sprachlichen Materials» und in der «Semantisierung des klanglichen Geschehens» in dieser Grenzform des Hörspiels zwei Tendenzen konvergieren, die entwicklungsgeschichtlich schon seit langem «in Vokalmusik und Programmusik vorbereitet waren».19 Der Musik ähnliche Wirkungen lassen sich auch durch Kompositionen von Geräuschen erzielen, eine Spielart, die ihre Entsprechung in der neueren vokalen, instrumentalen und apparativen Musik hat, aber auch Querverbindungen zu den Originalton-Formen des Neuen Hörspiels erkennen lässt. Als «Niemandsland zwischen Sprache, Musik und Geräusch» bezeichnet Frisius den Bereich als Ganzes, in dem solche experimentellen Produktionen sich bewegen.20 Seltenheitswert haben solche Werke von vornherein, weil sie ein aktives Hinhören erfordern, «das dem der Rezeption Neuer Musik entspricht»21, was bei Paul Pörtner, dem Pionier des modernen Schallspiels, um 1970 schon zu einer «Phase der Resignation» führte. «Meine Begeisterung beim Machen», hält er nüchtern fest, «entsprach keineswegs der Begeisterung der Hörer.»22

In der deutschen Schweiz blieb es bis in die achtziger Jahre beim bestenfalls gleichrangigen Nebeneinander von Wort und Musik. Darüber hinausreichende radiophone Experimente von Komponisten gab es im Bereich des Hörspiels nicht. Damit fehlte es an einer Tradition des nicht nur auf dem Wort, sondern auf musikalischen und technischen Möglichkeiten aufbauenden Spiels, an welche alternative Projekte im Sinne des Neuen Hörspiels hätten anknüpfen können. Die Schriftstellerin Elisabeth Wandeler-Deck bedauerte 1985 ausdrücklich, «dass schweizerische Studios so selten die Gelegenheit ergreifen, in ähnlicher Richtung zu experimentieren» wie Ronald Steckel (Text) und Clara Mondshine (Musik und elektronische Realisation) in ihrer Komposition «Das Ohrenlicht» (1984).23 In dieser Koproduktion des SFB, des NDR und des WDR (Übernahme DRS 1985) sieht die Kritikerin ein Werk, das den Titel «Hörspiel als Musik» ohne Einschränkung verdient. Der Dialog zwischen einem Computer und dem Unbewussten eines Komponisten erweist sich als echte Integration von Sprache, Geräusch und Musik und liegt damit im Zentrum des von Frisius genannten «Niemandslandes«. Eine solche, selbst für ausländische Verhältnisse ungewöhnliche Komposition, «innerhalb welcher auch Sprache musikalisch behandelt, nach musikalischen Gesetzmässigkeiten abgewandelt oder klanglich verändert wird»24, sucht man im Korpus deutschschweizerischer Hörspielproduktionen der damaligen Zeit tatsächlich vergebens. Man muss dabei bedenken, dass ein derart aufwendiges Werk, zumal in Zeiten schwindender finanzieller Mittel, wohl nur als Koproduktion mit Beteiligung ausländischer Studios denkbar ist.

Experiment «Stadtgesänge»

Unter den Produktionen, die musikalische Elemente und Geräusche zu einem Hör-Spiel integrieren, ragen die fünf einzeln im zweiten Programm gesendeten, unter der Leitung von Felix Bopp entstandenen «Stadtgesänge» (1984; 5 Folgen von durchschnittlich je 10 Minuten Spieldauer) in mehrfacher Hinsicht heraus. Sie stellen den ersten einer Reihe ähnlicher Versuche dar, die in grösseren Abständen folgten, und wurden von der Presse mit entsprechend grosser Aufmerksamkeit bedacht. In der Kritik äussern sich deutliche Vorbehalte, solche Produktionen überhaupt noch der Gattung Hörspiel zuzuordnen. Durch eine Ehrengabe anlässlich der Verleihung des Zürcher Radio-Preises für 1984 wurde diese Produktion nebst einer anderen Reihe von Kurzhörspielen besonders hervorgehoben.

Den Ausgangspunkt der Arbeit bildeten nicht etwa musikalische Kompositionen, sondern akustische Situationen, «Klangräume» einer Stadt, deren Geräusche von den Musikern vor Ort «sozusagen umspielt», instrumental «weitergeführt» wurden.25 An verschiedenen Örtlichkeiten, etwa in einem Parkhaus, einem Kraftwerk, einem unterirdischen Kanal, einem Spielwarengeschäft, einem Vogelhaus, wurden Aufnahmen der im Moment ertönenden Geräusche und der darauf reagierenden musikalischen Improvisationen gemacht. Ungewöhnlich muten dabei an der Filmproduktion orientierte Vorgehensweisen an, deren Ergebnisse allerdings nur durch genauestes Hinhören zu bemerken sind. Felix Bopp erwähnt «Schwenks» mit dem Mikrophon, die Veränderung des «Hörwinkels» und einen «natürlichen Übergang», der etwa durch Dislozierung des Aufnahmegerätes von einem verkehrsreichen Platz in die benachbarte Kirche zustande kam. Die zuletzt beschriebene Technik ruft in Erinnerung, dass bereits in den dreissiger Jahren mit der Veränderung der Raumakustik experimentiert worden war, wofür damals von Arthur Welti der Begriff des «akustischen Wechsels» geprägt wurde. Die auf Band fixierten Studien der Basler Musiker wurden zum Teil unverändert übernommen, zum Teil im Studio bearbeitet und durch weitere Instrumentalimprovisationen ergänzt. Dabei wurde auch auf Effekte zurückgegriffen, wie sie Pierre Schaeffer und die Exponenten der musique concrète seit dem Ende der vierziger Jahre – zunächst in Form von geschlossenen Schallplattenrillen – verwendeten.26 Maschinengeräusche auf Endlosbändern dienten beispielsweise als Rhythmus-Elemente und wurden bei Bedarf auch elektronisch verfremdet. Wichtig war allen an der Produktion Beteiligten, «dass technische und inhaltliche Vorgänge ineinandergriffen, in den kreativen Prozess Musiker und Techniker gleichermassen einbezogen waren.»27

Während diese Besprechung die als «musikalische Kurzhörspiele» deklarierten Produktionen dem Bereich der «improvisierten Musik» zuweist und die Autoren in den Kontext entsprechender Gruppierungen in Zürich, Bern und Genf stellt, bezeichnet ein anderer Kritiker das Ergebnis als «fünf in sich geschlossene Musikstücke», an die «eigentlich nur mit musikalischen Kriterien heranzukommen» sei.28 Ein dritter spricht von «Quasi-Kompositionen» und von «Etüden über „natürliche“ und „künstliche“ Klänge», in denen das Instrumentalspiel dominiert.29 Tatsächlich ist die Frage, ob hier noch von Hörspielen gesprochen werden kann oder ob die Grenze zur Musik schon überschritten sei, kaum schlüssig zu beantworten. Bedenkt man, dass der Abbau von Dialog und Handlung, die Musikalisierung sprachlichen Materials sowie die Verselbständigung von Geräuschen zu den erklärten Zielen von verschiedenen Richtungen des Neuen Hörspiels gehören, so können die Basler «Stadtgesänge» als konsequente Realisierung eines Hör-Spiels in diesem Sinne betrachtet werden. Die bewusste Einbeziehung des Raumklangs, der im oben beschriebenen Effekt des «natürlichen Übergangs» eine sozusagen dramaturgische Funktion erhält, weist sogar zurück auf das traditionelle Hörspiel. Andererseits spricht die tragende Funktion der instrumentalen Komponenten für eine Zuordnung zum Bereich der Musik.

Das Wesentliche der fünf «Stadtgesänge», auf das auch im Programmtext hingewiesen wird, erkennt ein Kritiker treffend in den «charakteristischen Raumresonanzen, in denen sich die Musikinstrumente bewegen.»30 Das von Ernesto Molinari (Klarinette) gespielte erste Stück beschreibt er folgendermassen:

«In den knapp neun Minuten gelangt die Klarinette, die zunächst in normaler Zimmerakustik zum Geräusch eines draussen wegfahrenden Autos spielt und nachher auch im Duett mit einer von Molinari im Playback hinzugespielten zweiten Klarinette musiziert, in einen schon recht halligen Raum – in eine Kellerräumlichkeit vielleicht –, um dann für den Schluss in einem ausserordentlich stark hallenden, aber weit entfernten Raum wieder auf ein startendes Auto zu antworten und in der Ferne gleichsam zu verschwinden.»

Damit sind als formale Charakteristika über die Veränderung der Raumakustik hinaus auch der Dialog zwischen instrumentalen Soli und Geräuschen sowie der Kontrast zwischen Vordergrund- und Hintergrundbereich genannt, die sich oft durch verschiedene Nachhalleigenschaften unterscheiden. Auch mit akustischer Perspektive dieser Art war bereits in den dreissiger Jahren experimentiert worden. Hinzu kommt – etwa im zweiten und dritten Stück – der von experimentellen Worthörspielen her längst bekannte Kontrast bzw. die Bewegung zwischen rechts und links. Zum Hörspielcharakter dieser Produktionen tragen die mehrdeutigen Titel entscheidend bei. Die Überschrift «Parkierte Vögel» stellt die erste Studie in ein thematisches Spannungsfeld, dessen Pole die Stimmen – «Gesänge» – exotischer Vögel einerseits, der Lärm des in der modernen Stadt dominierenden Verkehrsmittels Auto andererseits darstellen. Solchen Gegensätzen liegt entstehungsgeschichtlich die Suche nach verschiedenen akustischen Situationen und deren wohl ziemlich spontane, spielerische Kombination bei der Montage zugrunde. Das Pfeifen von Zoovögeln, das einerseits durchaus realistisch als Ambiance einer idyllischen Insel im Stadtlärm gehört werden kann, wird andererseits zur Metapher für die Autos, die quasi als laute, bunte Vögel die Stadt bevölkern. Diese bilden als eigentlicher Gegenstand, dem das Kurzhörspiel gilt, den Rahmen, indem am Anfang ein startendes, am Schluss wiederum ein startendes, während einiger Zeit fahrendes und schliesslich anhaltendes Auto und das Geräusch der Handbremse zu hören sind. Die Andeutung von Schritten am Anfang und am Schluss gestatten dem Hörer aber auch, dieses Stück im Sinne einer fortlaufenden Geschichte zu verstehen, indem er sich an solchen fragmentarischen Hinweisen auf eine Figur orientiert.

Solche Anspielungen auf das traditionelle Hörspiel und eine derart geschlossene Struktur lassen die anderen vier Stücke nicht erkennen. Das zweite Kurzhörspiel mit dem Titel «Stromlinie» ist von den Rhythmen verschiedener Perkussionsinstrumente, gespielt von Günter Müller, geprägt, die an das Scheppern und Rattern von Maschinen erinnern. Zusammen mit dem langgezogenen Heulen einer Schiffs- und einer Fabriksirene stellt sich assoziativ das Bild einer Hafenlandschaft ein. Kontrastierend dazu werden Klänge einer Kirchenorgel eingeblendet. Am ungewöhnlichsten erscheint das Stück «Zeit, ungehört», das insofern hohe Ansprüche an die Zuhörenden stellt, als über längere Strecken nur eine subtile Hintergrund-Ambiance erklingt. Diese bildet die Folie für einzelne vordergründige Klangereignisse. Stimmen, die allerdings bis zur Unverständlichkeit elektronisch verzerrt sind, schaffen einen unauffälligen Bezug zum Worthörspiel. Instrumental wurde das Stück durch den Schlagzeuger Mani Bielser gestaltet, und zwar, wie schon das vorige, so, dass «nicht mehr klar auszumachen ist, aus welcher Klangquelle nun die Töne kommen», was als besonders reizvoll empfunden wird. Als zu hart wurde dagegen der Kontrast zwischen Verkehrslärm und instrumentalen Teilen im vierten Stück kritisiert.31 Mit dem Titel «Windfall» korrespondiert Ueli Derendingers Spiel auf der Shakuhachi, einer weitdimensionierten japanischen Bambusflöte, deren langgezogene Klagetöne sich durch luftreiches Anblasen mit Naturklängen zu vermischen scheinen. Am weitesten von einem Hörspiel entfernt ist die letzte Produktion, in der Felix Bopp die Klänge eines mit verschiedenen Materialien präparierten Klaviers mit normalem Klavierspiel und den Tönen einer Drehleier mischt, welche der Komposition den Titel gab.

Trotz aller akustischen Reize wirkt die letzte Produktion etwas einschichtig und unverbindlich, da hier die musikalischen Elemente dominieren. Diese Beobachtung macht bewusst, dass es der semantische Aspekt der Geräusche, der Tierstimmen und der solche Phänomene imitierenden musikalischen Motive ist, der die fünf Montagen zu Hörspielen macht. Hierin überschneiden sich diese mit traditioneller Programm-Musik, die ebenfalls die Phantasie der Zuhörenden in eine bestimmte Richtung lenken, Bilder und Stimmungen evozieren oder gar eine als bekannt vorausgesetzte Geschichte nachvollziehen will, und auch die Nähe zu Luc Ferraris «anekdotischer Musik» liegt auf der Hand. Die Tendenz zur Abstraktion, die in Wortproduktionen des Neuen Hörspiels zu beobachten ist, scheint hier umgekehrt zu sein. Ausgehend vom asemantischen Bereich der Musik regen diese Stücke durch «Semantisierung des klanglichen Geschehens» zur Imagination von Hörräumen an, die man in herkömmlicher Terminologie als «innere Bühne» bezeichnen könnte. Darin drückt sich eine Tendenz zur Konkretisierung aus, die aber nicht so weit führt, dass die Zuhörenden wie im Worthörspiel in eine Handlung hineinversetzt werden und sich mitten unter den Akteuren wähnen. An die Stelle solcher Konkretisierung durch das Wort tritt die relative Bestimmtheit des stereophonen Raumes, die einen äusseren Rahmen für die Phantasietätigkeit schafft. Diese kann sich nun im Unterschied zum traditionellen Hörspiel auf den Entwurf von äusserem oder innerem Geschehen und allenfalls auch von Figuren richten, worin sich ihr ein viel weiterer Spielraum eröffnet, als dies beim traditionellen Hörspiel je möglich wäre. Musik als Hörspiel, wie sie von Felix Bopp und seinen Kollegen vorgestellt wird, aktiviert in diesem Sinne die interessierten Hörerinnen und Hörer, macht sie zu Mitproduzenten, was einer alten Forderung von Vertretern des Neuen Hörspiels entgegenkommt.

«Strassenflucht»

1979 wurde John Cage für sein Werk «Roaratorio – Ein irischer Circus über Finnegans Wake» mit dem Karl-Sczuka-Preis ausgezeichnet, der nach der revidierten Satzung vergeben wird für «die beste radiophonische Produktion, in der Sprache, Geräusche und Klänge nach musikalischen Formprinzipien behandelt werden».32 Dieses Projekt, das aus Texten zu Joyce und seinem Werk sowie aus Geräuschen und Musik zu «Finnegans Wake» besteht, hat den Komponisten weiterhin während Jahren beschäftigt. Hermann Naber bezeichnet es als «„Work in progress“ im klassischen Sinn», dessen stereophone Fassung für das Radio nur eine von vielen Realisationsmöglichkeiten darstellt. «Vorstellbar für Cage wäre auch eine Mischung für vier 16-Spur-Maschinen und 64 Lautsprecher, aufzustellen rund um einen grossen Platz, wobei verschiedene Elemente, sein eigener Gesang zum Beispiel, oder die irischen Musiken wiederum live aufgeführt werden könnten.»33 In ähnlicher Weise hat der Autor sein Werk 1985 an der «1. Acustica International» in Köln präsentiert. Bei diesem Anlass war auch etwa die Klangskulptur «Metropolis Köln» des Amerikaners Bill Fontana zu hören, in der Geräusche von mehreren Plätzen direkt übertragen und über 24 grosse Lautsprecher zur «Symphonie einer Grossstadt» zusammengefasst wurden. Solche Aktionen stehen zwar in Beziehung zum Hörspiel, sprengen aber bewusst den Rahmen des Mediums Radio, das nur noch einen Übertragungskanal unter anderen darstellt. Durch die Möglichkeit der Live-Rezeption wird nicht nur die Dimension des Sichtbaren hinzugewonnen. Entscheidend für Künstler wie Cage ist offenbar, dass die Produktion den Charakter des Unikats verliert, dass die eine, verbindliche, aber beliebig reproduzierbare Realisierung durch eine Vielzahl möglicher Interpretationen abgelöst wird, die wie im traditionellen Konzert und Theater von den Zuhörenden, je nach ihrer Position, auch verschieden gehört werden kann.

Ähnliche Experimente im Sinne von ars acustica wurden vereinzelt in bescheidenerem Rahmen auch in der deutschen Schweiz unternommen. Den Anfang machte «Strassenflucht. Ein Hör- und Sehspiel» (1986), dessen akustischer Teil von Felix Bopp konzipiert wurde, zum einen für die Live-Übertragung durch das Radio, zum andern für die Quartierbewohner und Besucher, die das Experiment in der Davidsbodenstrasse in Basel an dem betreffenden Sommerabend vor Ort mitverfolgten und ihre «Perspektive» damit frei wählen konnten. Für den visuellen Teil der «Performance», der in der Dia-Projektion von Innenansichten und Ausblicken aus Häusern der Strasse bestand, waren Urs Rickenbacher und Samuel Eugster zuständig. Dieser Teil, der den akustischen nach Einbruch der Dunkelheit zu überlagern begann und schliesslich ablöste, wurde vom Basler Erziehungsdepartement sowie von der Radio- und Fernsehgenossenschaft finanziert. Trotz aller Gemeinsamkeiten der beiden Teile im Hinblick auf das Thema und den Entstehungsprozess stellt die akustische Komposition ein eigenständiges Werk dar, da sie von Anfang an als vollgültige Radiosendung geplant war. Sie kann als solche deshalb auch isoliert betrachtet werden.

Als akustisches Material wurden einerseits vorbereitete Aufnahmen, «Konserven», benötigt. Andererseits bildeten die Stimmen der Veranstaltungsbesucher sowie die Ambiance der Quartierstrasse eine wesentliche Komponente. Charakteristische Geräusche, Musiken, Stimmen der Anwohner waren von Felix Bopp und vom Techniker Jack Jakob auf Band aufgezeichnet und zu Kompositionen montiert worden, die am Abend der Live-Sendung von einem 8-Spur-Tonbandgerät über acht Lautsprechersäulen in einen Abschnitt der Strasse eingespielt wurden. Weitere Vorproduktionen ertönten aus portablen Kassettenrecordern, die von Helfern herumgetragen wurden. Über Mikrophone waren zusätzlich Eindrücke von bestimmten Orten, z.B. aus Innenräumen, zu vernehmen. Die gesamte Klang- und Geräuschflut wurde für die Sendung von einem Kunstkopfmikrophon aufgenommen, das im Zentrum der Lautsprecheranlage auf der Strasse installiert war.

In dieser Art des akustischen «Happenings», in welchem Aufnahme und Wiedergabe zu einem komplexen System verflochten sind, tritt der Zufall an die Stelle, die in den «Stadtgesängen» die musikalische Improvisation eingenommen hatte. Die mobilen Wiedergabegeräte können, wie eine Kritikerin schreibt, «auch als improvisierendes Orchester verstanden werden».34 Das Publikum beteiligt sich durch Standortwechsel und akustische Äusserungen an der Komposition, experimentiert hörend mit. Das multimediale Happening, das in Vorbesprechungen auf Sympathie und Interesse gestossen war, wurde allerdings in der Rückschau weniger wohlwollend beurteilt. So warf ein Kritiker der Produktion vor, sie ignoriere die Arbeiten etwa von Luc Ferrari und von John Cage und lasse sich «zurückfallen auf Positionen, die in Experimenten längst erforscht wurden.» Das radiophone Ergebnis von Bopps «Strassenflucht» wurde zudem als «in jeder Hinsicht uninteressant, ja todlangweilig» disqualifiziert, da «ein ständig sehr hoher Geräuschpegel alles andere einebnete».35

Die Mischung von Sprache, Geräusch und Musik scheint hier durch die Einwirkung von aleatorischen Operationen wieder dem Rauschen zuzustreben, das Paul Pörtner als Grundlage aller Differenzierung und Formalisierung durch Modulation erkannt hat. Dass die durch den Kunstkopf vermittelte Perspektive in diesem Fall kein besonders eindrückliches Radio-Hörerlebnis ermöglichte, bedeutet allerdings nicht ein Scheitern des ganzen Experiments. Doch zeigt diese Erfahrung, dass dem Zufall enge Grenzen gesetzt werden müssen, wenn eine radiophone Botschaft entstehen soll, die noch ein Publikum erreichen will. Zufall, Chaos, Anarchie stehen auch in Werk eines John Cage in dialektischer Beziehung zu klaren Strukturen. «Roaratorio» ist nach Hermann Nabers Urteil «das Ergebnis unerhörter Disziplin und Professionalität» in der Auswahl und Montage unzähliger Einzelelemente.36

Angesichts des Aufwands und der grossen Risiken kann es nicht verwundern, dass solche Produktionen im Programm von Radio DRS/SRF sehr selten sind. In der Live-Produktion «Klangdreieck Bern» inszenierte eine Gruppe von Musikern und Klangingenieuren 1990 unter der Leitung von Andres Bosshard eine Reise durch verschiedene Klangräume der Stadt, die während vier Stunden vom Kulturzentrum Reithalle ins Kunstmuseum, zum Eisenbahnviadukt über der Aare und hinunter zur Wasseroberfläche führte, wo die Wellen Klänge weit entfernter Posaunen reflektierten. Durch die chronologische Abfolge von getrennten Situation liess sich im Unterschied zum Basler Projekt die Komplexität offenbar leichter unter Kontrolle halten.

Ars acustica ist eine eigene Domäne, die auf die Nähe zu einem Netzwerk grosser, finanzstarker Institutionen angewiesen ist. Das Scheitern von «Strassenflucht» kann als eine Zäsur betrachtet werden, die eine Neubesinnung ermöglichte.

Back to the future?

Die Zukunft des Hörspiels mit und als Musik ist heute. Hörspiel SRF hat im Internet eine Seite mit Wegweisern erstellt, denen ich nachgehen werde. Im Unterschied zu den meisten Produktionen der Vergangenheit ist es damit allen Interessierten möglich, intensiv zu hören, bevor darüber geschrieben wird.

- Lang, Paul, Bausteine zu einer Rundspruchästhetik: I. in: SIRZ 46/31, S.1191 f; II. in: SIRZ 47/31, S. 1223 f ↩︎

- Anonym, Am Wellenspiel der Aare, in: SIRZ 49/35, S.22 ↩︎

- P.L., Ein bedeutendes Buch über die Rundspruchkunst, in: SRZ 34/36, S.3 ↩︎

- Bellac, Paul, Fortschritte der Tonaufnahme-Technik: III. Tonaufnahme und Rundspruch, in: SRZ 24/44, S.3 ↩︎

- bd., »Battements du Monde – Herzschlag der Welt«, in: SRZ 19/44, S.VII ↩︎

- Hörspielprogramm 3/74, S.16 ↩︎

- Le Confédéré, Martigny, 13.5.1942 ↩︎

- r+f 1/65, S.4 ff ↩︎

- Godel, Arthur, zit. nach: Kerlo, H., Zwischen Hörspiel und Musiksendung: Bach am Radio, In: Musik und Theater, 4.85 ↩︎

- E.Wandeler-Deck, Hörspiel für zwei Pianisten, in: Zoom 5/86, S.28 ↩︎

- ib, S.29 ↩︎

- Schwitzke, Heinz, Das Hörspiel. Dramaturgie und Geschichte, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1963, S.135 ↩︎

- ib., S.228 ↩︎

- «Musik als Hörspiel» hiess das Thema der von M.Kagel geleiteten Kölner Kurse für Neue Musik im Herbst 1970 (vgl. Gespräch: Mauricio Kagel – Klaus Schöning, in: Schöning, Klaus: Neues Hörspiel. Essays, Analysen, Gespräche, FfM. (Suhrkamp) 1970, S.228 ff) ↩︎

- vgl. Döhl, Reinhard, Das Neue Hörspiel. Geschichte und Typologie des Hörspiels, Bd.5, hrsg. von Klaus Schöning, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1988, S.41 f ↩︎

- Priessnitz, Horst R., Das englische »radio play« seit 1945. Typen, Themen und Formen, Berlin (Erich Schmidt Verlag) 1978, S.222 ↩︎

- Schwitzke, 1963, S.228 ↩︎

- A.L., Der Vocoder – eine Maschine für «Sprachzauberel», Radio, Tonfilm, Telephon und andere Zwecke, in: SRZ 20/40 ↩︎

- Frisius, R., Musik als Hörspiel – Hörspiel als Musik, in: Schöning, Klaus, Vorwort in: M.Kagel, Das Buch der Hörspiele, FfM. (Suhrkamp) 1982, S.145 ↩︎

- ib., S.136 ↩︎

- Pörtner, Keine Experimente mehr? Überlegungen zum Neuen Hörspiel, in: Schöning, 1982, S.268 ↩︎

- ib., S.269 ↩︎

- Wandeler-Deck, Elisabeth, Das Ohrenlicht. Ein akustischer Essay, in: Zoom 22/85, S.30 ↩︎

- ib, S.29 ↩︎

- sda, Felix Bopps Radiosendungen mit improvisierter Musik. Die musikalischen Kurzhörspiele «Stadtgesänge», in: Vaterland, 15.11.84 ↩︎

- vgl. Frisius, Rudolf, Musik als Hörspiel – Hörspiel als Musik, in: Schöning, 1982, S.137 f ↩︎

- sda, a.a.O. ↩︎

- mu., Experiment «Stadtgesänge«. Fünf musikalische Hörspiele, in: NZZ, 15.10.84 ↩︎

- Meyer, Th., Stadtgesänge, in: züri-tip, 28.9.84 ↩︎

- mu., a.a.O. ↩︎

- ib. ↩︎

- zit. nach: Naber, Hermann, Der Autor als Produzent. Der Karl-Sczuka-Preis für Radiokunst 1970-1980, in: Schöning, 1982, S.171 ↩︎

- ib., S.188 ↩︎

- Wandeler-Deck, Elisabeth, Strassenflucht. Zum gleichnamigen Hör- und Sehspiel in einer Basler Strasse, in: Zoom 11/86, S.31 ↩︎

- mu., «Strassenflucht» – ein misslungenes Hörexperiment, in: NZZ, 9.6.86 ↩︎

- Naber, a.a.O, S.186 ↩︎