Vom Sendespiel zum dramatischen Hörspiel

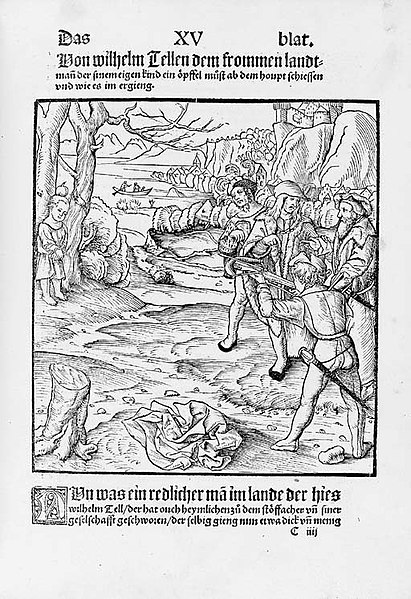

Die Geschichte der Schweizer Radiodramatik begann in Zürich am 3. Januar 1925 mit dem «Urner Spiel vom Wilhelm Tell», live vor dem Mikrophon aufgeführt durch die Laien-Theatertruppe der «Freien Bühne» Zürich. Dem unbekannten Verfasser vom Beginn des 16. Jahrhunderts hatte als hauptsächliche Quelle die 1507 erschienene Bundeschronik des Luzerners Petermann Etterlin gedient. Damit fiel die Wahl des Stückes für diese Radio-Première auf eines der ältesten vollständig überlieferten «literarischen Denkmäler der Schweiz», dessen «lineare und holzschnittmässige Struktur» gemäss Programm-Zeitschrift «in erstaunlichem Masse schweizerisches Fühlen und Denken auszudrücken» schien. Sahen die einen in dem Spiel einen Mahnruf, «keinen tyrannen mee [zu] dulden», so wurde es von andern, etwa von Paul Lang, dem Vordenker der «Nationalen Front», in den dreissiger Jahren als patriotisches «Fest- und Weihespiel» auf die oberste künstlerische Stufe seiner radioästhetischen Typologie erhoben. Damit nahm es für Lang einen höheren Rang ein als das, was er als «Hörspiel oder Hördrama» bezeichnete. In dieser ideologischen Sicht wurde das «Urner Tellenspiel» mit quasi sakralen Zügen eines völkischen Mysteriums ausgestattet und in die Nähe des nationalsozialistischen Thing-Spiels gerückt, von dem es sich allerdings schon durch seinen bescheidenen Umfang und geringen Aufwand unterscheidet.

(Quelle: Wikimedia)

Das am Radio aufgeführte «Urner Tellenspiel» war ein «Hörspiel vor dem Hörspiel», was man in den zwanziger Jahren als «Sendespiel» bezeichnete. Die erste für das Radio geschriebene Produktion dieses Typus war Paul Altheers Radio-Groteske «Der Fünfampenapparat» (1926). Das erste wirkliche schweizerische Hörspiel in heutigem Sinn, Richard Schweizers Einakter «Ein Abend im Hause Wesendonk» (1927), war ein linear gebautes Kammerspiel, das sich vermutlich strikt an die drei Einheiten des Ortes, der Zeit und der Handlung hielt. In seinem zweiten Originalhörspiel, «Klopstocks Fahrt nach der Au» (1928), nahm sich Schweizer schon bedeutend mehr Freiheiten: Es spielt, inspiriert von filmischer Dramaturgie, an verschiedenen Orten, weist kleine Zeitsprünge auf und verteilt die Dialoge auf mehrere Personengruppen. Lang führte für diese offene dramatische Form den Begriff der «Epopöe» ein, dem er auch sein erfolgreiches Hörspiel «Nordheld Andrée» (1931) zuordnete. Der Begriff hat sich nicht durchgesetzt. Als bedeutendstes Werk dieser Art in der ersten Periode der Schweizer Hörspielgeschichte bis 1945 wäre hier das historische Parabelspiel «Napoleon von Oberstrass» (1938) des professionellen Hörspielmachers Arthur Welti zu nennen, das bei genauerer Betrachtung sogar einen klassischen dramatischen Aufbau erkennen lässt.

Das «Hördrama» habe sich aus dem Sendespiel bzw. aus dem Bühneneinakter entwickelt, referierte Paul Lang 1931, und er taufte diesen Typus auf den Namen «Hörspiel». Dieses dürfe nicht länger als eine Stunde dauern, nur wenige Rollen enthalten, müsse «leicht verständlich sein und doch von ungemeiner dramatischer Intensität.» In seiner strengsten, geschlossenen Form kommt es allerdings eher selten vor. Das früheste Beispiel dieses Typus, das erste europäische Hörspiel überhaupt, ist Richard Hughes’ «A Comedy of Danger» (1924), als wichtige Vertreter des deutschen Nachkriegshörspiels können Sigfried Lenz’ «Zeit der Schuldlosen» (1960) und «Zeit der Schuldigen» (1961) angeführt werden. Richard Schweizers erste radiodramatische Arbeit (s.o.) entsprach ebenfalls diesem Typus. Insbesondere das funktionale Agieren, das auf der Bühne das Wort ergänzt oder ersetzt, sowie Kulissen, die einen statischen Gegenpol zur bewegten Handlung bilden, kommen im Hörspiel nur in Reduktionsformen vor. Hier muss allerdings auf im Text integrierte «Wortkulissen» hingewiesen werden, denen etwa in Shakespeares Stücken eine wichtige, dem Hörspiel vergleichbare imaginative Funktion zukommt.

Dass Geräusche aufgrund ihrer Vieldeutigkeit nur sehr beschränkt zum Ausdruck des Geschehens geeignet sind, wurde seit den frühen dreissiger Jahren immer wieder bemerkt. «Geräuschkulissen» werden daher seit der «lärmfreudigen» Pionierzeit fast uni sono abgelehnt. Damals schon hat man allerdings das «Raumtonspiel» entdeckt, das aufgrund der spezifischen Nachhall-Charakteristik eines Raumes die Illusion eines statischen Hintergrunds vermitteln kann. Enge Raumverhältnisse wie im Bergwerksschacht von «A Comedy of Danger» eignen sich deshalb besonders für das dramatische Hörspiel. Die Auflösung der Handlung in eine chronologische Folge von einzelnen Episoden stellt bereits eine Abweichung von der strengen Form des dramatischen Hörspiels dar. Die Szenen dieser offenen Variante müssen sich in den Gesamtaufbau integrieren und die Handlung vorantreiben. Zeitraffung, Wechsel der Perspektive und andere Momente können so stark dominieren, dass eine solche Szenenfolge im Extremfall zum Typus des epischen Hörspiels tendiert, selbst wenn sie keine berichtenden oder beschreibenden Elemente enthält.

Unterwegs mit der «grünen Linie»

Wir wenden uns zunächst einem Werk zu, das kurz nach Ende der «Abteilungsära» (1965-85) entstand und der eng gefassten Bestimmung des dramatischen Hörspiels weitgehend entspricht. Emil Zopfis Dialekthörspiel «Di grüen Linie» (1986) lässt insbesondere Ansätze einer dramatischen Steigerung erkennen und hält sich konsequent an das Gebot der Einheit von Ort, Zeit und Handlung. Wie der Titel andeutet, spielt es in einem Zürcher Tram der grün gekennzeichneten Linie 3 während der Fahrt quer durch die Stadt vom Klusplatz bis nach Albisrieden. Der Ort, an dem sich der Dialog entfaltet, bleibt so zwar konstant, doch verhält sich der kontinuierliche Wandel der vorbeiziehenden Umgebung dialektisch dazu. In der «Mobilisierung» des geschlossenen Spielraums zeigt sich schon, dass Zopfi die tradierte Form des dramatischen Hörspiels (in seinem buchstäblich engen Sinn) zu sprengen versucht.

(Quelle: Standbild aus einem Beitrag von «play SRF»)

«Di grüen Linie» enthält keine Zeitsprünge, die Spielzeit entspricht exakt der Fahrzeit, was eine werbewirksame Publikumsaktion ermöglichte: In Zusammenarbeit von Radio DRS und den Zürcher Verkehrsbetrieben wurde die Produktion während acht Extrafahrten mit dem «Dreier» einem interessierten Publikum im Tram präsentiert. Wer an diesem Hörspiel-«Event» teilnahm, konnte mit allen Sinnen ergänzen, was als Hörspielhandlung und Geräuschkulisse über Kopfhörer an sein Ohr drang, und sich durch die Kontraste zwischen dem Spiel auf der «inneren Bühne» und seiner Wahrnehmung der äusseren Realität zusätzlich zum Nachdenken anregen lassen. Da die beiden Protagonisten dasselbe Fahrziel, die Endstation am Fuss des Uetlibergs, haben, bleibt auch ihr Dialog, nachdem er einmal begonnen hat, konstant und wird höchstens durch Äusserungen und Handlungen von Drittpersonen gelegentlich beeinflusst.

Die grundsätzliche «Blindheit» des normalen Radiopublikums wird durch eine der beiden Hauptfiguren, den blinden Herrn Bruderer, gespiegelt. Er kommt mit einem etwas älteren Passagier ins Gespräch, der wie er seit Jahren regelmässig diese Linie benutzt, ohne dass sie sich bis dahin kennen gelernt hätten. Ihre scheinbar harmlose Konversation über Dinge, die während der Fahrt an ihnen vorbeiziehen oder mit denen sie im Tram konfrontiert werden, lässt bald erkennen, dass in diesen unterschiedlichen Charakteren zwei Grundpositionen einander gegenübersitzen, die in ihren Namen symbolisch charakterisiert sind: Herr Altherr, der Rentner, ein ehemaliger Friedhofsgärtner, fordert den blinden Herrn Bruderer durch seine Vorurteile zu Reaktionen heraus, die von Aufgeschlossenheit und Gemeinschaftssinn zeugen. Obwohl die beiden anfangs eher aneinander vorbei als miteinander reden, nimmt das Gespräch, bedingt durch die äussere Situation der Fahrt, seinen Gang. Ein Zwischenfall führt auf halbem Weg zu einer inneren Wende: Herr Altherr hat sein Portemonnaie und die Dauerfahrkarte zu Hause vergessen und müsste mit dem Kontrolleur zusammen aussteigen, wenn nicht sein neuer Bekannter ihm aus der Verlegenheit helfen würde. Das Vertrauen und die Hilfsbereitschaft des Blinden brechen das Eis, die Positionen beginnen sich einander zu nähern, und als sich die beiden alten Männer voneinander verabschieden, ist klar, dass ihre Bekanntschaft die Fahrt überdauern wird.

Der als «dumpfer Spiessbürger» gezeichnete Altherr komme nicht davon, «ohne eine Lektion in Menschenfreundlichkeit erhalten zu haben», kommentiert ein Kritiker, der dem Hörspiel Klischeehaftigkeit vorwirft. Andere bestätigen dagegen, dass solche Gespräche im Alltag tatsächlich geführt werden. Ihr Realismus überdeckt den schematischen Aufbau des nur etwa halbstündigen Spiels weitgehend. Mit der lebensechten Darstellung eines Dialogs im Tram unterläuft Zopfi die erstarrte Form des naturalistischen Einakters, die vielen Hörspielen des geschlossenen dramatischen Typus zugrunde liegt. Das scheinbar harmlose Alltagsgeplauder der beiden Rentner scheint auf improvisierende Produktionskonzepte vorauszudeuten, wie sie erst etwa fünfundzwanzig Jahre später systematisch in die Hörspielproduktion integriert wurden. Nicht nur zieht die Stadt mit ihrer bunten Vielfalt vorbei und liefert in zufälliger Folge die Themen für das Gespräch, von aussen dringen auch sporadisch weitere Personen – laute Italienerkinder, der Kontrolleur, eine Kindergartengruppe – in den geschlossenen Spielraum ein und provozieren Reaktionen der Dialogpartner.

Im Gegenzug zu dieser Öffnung wird allerdings die Einheit des Ortes durch eine permanente Geräuschkulisse gewährleistet, die von Vertretern des «klassischen» Worthörspiels seit jeher abgelehnt wurde. Hier hat die Rückbesinnung einer neueren Hörspieldramaturgie auf die Schallspiel-Experimente der zwanziger Jahre ein Mittel bereitgestellt, das zur Erweiterung der allzu engen Kammerspiel-Situation dieser strikten Form des dramatischen Typus dienen kann. Die Einheiten der Zeit und der Handlung werden zwar pro forma gewahrt, aber mit den Mitteln des Hörspiels dennoch durchbrochen – und dies nicht nur, wie gezeigt, durch äussere Einwirkung. Wenn Herr Bruderer, meisterhaft dargestellt von Ruedi Walter, von seinem Aufenthalt in Rom erzählt, fühlen sich die Zuhörenden trotz der diskreten Fahrgeräusche im Hintergrund beinahe in eine südliche Ambiance versetzt. An dieser Stelle treten Geräusch- und Wortkulisse gewissermassen in Konkurrenz zueinander. Insgesamt überwiegen die in den Dialog integrierten epischen Elemente sowie das montageartige Wechselspiel der Gesprächsthemen so stark, dass sie – trotz Wende und glücklicher Lösung im äusserlichen Sinn – die dramatische Dynamik stark konkurrenzieren. Diese Kriterien sind aber erfüllt, wenn man die innere Dialektik des Spiels als dramatischen Grundzug gelten lässt. Damit erwiese sich Zopfis Hörspiel als eine gelungene Synthese von Elementen des Features, des Originalton-Hörspiels und des dramatischen Hörspiels.

«Dramaturgie des Schweigens»

Adolf Muschgs Hörspiel «Why, Arizona» (1977) ist ein Zweipersonenstück wie «Di grüen Linie». Mit Zopfis Hörspiel hat es zudem gemeinsam, dass die beiden Personen unterwegs sind und dass drei der sieben «Bilder» im geschlossenen Raum eines Autos spielen. Im Unterschied zu Zopfis Hörspiel besteht es aber aus einer Folge von Szenen, die chronologisch dicht aufeinander folgen und an mehreren Stationen einer kurzen Reise spielen. Es ist also ein dramatisches Hörspiel der offenen Form, das aufgrund der straffen Handlungsführung aber dem geschlossenen Typus ziemlich nahesteht.

Sein grundsätzliches Interesse am Radio als literarischem Medium hat Muschg in den frühen sechziger Jahren schon gezeigt, indem er mit seinem Hörspiel «Wüthrich im Studio» (1962) sein literarisches Debüt gab, drei Jahre bevor sein erster Roman erschien. Sein zweites Hörspiel «Das Kerbelgericht» (WDR und DRS 1969) wurde fast zeitgleich in der BRD und in der Schweiz produziert und erhielt den «Prix Suisse» für das Jahr 1969. Es hat die Auseinandersetzung zwischen einem jungen und einem alten Mann vor dem Hintergrund der Zürcher Unruhen von 1968 zum Thema, die der Autor während seines Aufenthalts in den USA aus der Ferne mitverfolgt hatte. «Why, Arizona» entstand als erster Auftrag der internationalen «Play Commissioning Group» an einen deutschsprachigen Autor. Zu dieser informellen Vereinigung hatten sich die Hörspielabteilungen von neun europäischen und amerikanischen Sendern, unter anderem von Radio DRS, des WDR und der BBC, zusammengefunden, um bekannte Autoren durch angemessene Honorare für das Hörspiel gewinnen zu können. Hans Hausmann, der Leiter der 1965 gegründeten Abteilung «Dramatik», hatte unter Mitwirkung von Friedrich Dürrenmatt dessen Hörspiel «Das Unternehmen der Wega» (1968) neu inszeniert. Zu einer weiteren Radioarbeit aber war der Autor nicht zu bewegen, und auch Max Frisch hatte eine freundliche Absage erteilt. Hausmann musste es also als einen grossen Erfolg betrachten, dass er mit Adolf Muschg einen hörspielerfahrenen und inzwischen international bekannten Autor für eine neue Produktion gewinnen konnte. Im Falle Muschgs führte dieser Vorstoss sogar zur Wiederaufnahme seiner Radioarbeit, die er nach zwei Bearbeitungen mit dem Originalhörspiel «Goddy Haemels Abenteuerreise» (1981), fortsetzte. Seither wurde – zumindest in der Schweiz – kein weiteres Hörspiel von ihm produziert.

Heinz F. Schafroth bezeichnet diese «Geschichte einer Begegnung zweier Menschen, die zufällig ist und ohne erkennbare Folgen bleibt», als den «zurückgenommenste[n], verschlossenste[n] Text, den Muschg überhaupt geschrieben hat.»1 Ein Europäer, mit dem Mietauto in Arizona unterwegs zu einem Kongress in Los Angeles, wird in einem Restaurant von einer älteren Frau, die ihn bedient, in ein Gespräch verwickelt. Ihre Namen werden während des ganzen Spiels nicht genannt. Als sich der Mann nach einem mexikanischen Ort in der Nähe erkundigt, wo er Andenken einkaufen möchte, offeriert ihm die Frau, ihn mit ihrem Auto dorthin zu bringen, da sich so angeblich Grenzformalitäten vermeiden liessen. Er willigt eher zögernd ein und bleibt während der Fahrt einsilbig, gibt nichts Persönliches von sich preis. «Sinnliches Interesse ist bei ihm nicht im Spiel, so viel weiss er», kommentiert Muschg im ausführlichen Vorwort, das er seinem Skript vorangestellt hat. «Deshalb nimmt er etwas geniert, auch etwas schuldbewusst ihre Mitteilungswünsche zur Kenntnis». Die Frau erzählt ihm ihre ganze Lebensgeschichte, zeigt manchmal zu deutlich, dass sie an einer Annäherung interessiert ist.

«Die Grenzüberschreitung nach Mexiko ändert nichts», kommentiert der Autor: «Die wahre Grenze ist noch lange nicht überschritten, die zwischen den Personen.» Die Frau bietet ihm im Souvenirladen Geschenke an, die er nicht annehmen kann. Im Gegenzug lädt er sie zum Drink in eine Bar ein, wo das Gespräch etwas persönlicher wird. Das Programm, das er erfunden hat, löst, wie er hofft, «die Probleme von Computern», was sie veranlasst, nachzufragen: «Aber… welche menschlichen Probleme?» (Reclam2, S.24) Hier zeigt sich, dass es um denselben Zwiespalt geht wie schon in Muschgs Hörspiel-Erstling, wo «ein technischer Zwischenfall» im Radiostudio, dem Ort der Handlung, «unversehens zu einem menschlichen wird.» Die Brüche zwischen Konversation und Intimität werden spürbarer. Der Dialog nimmt inquisitorische Züge an:

«Frau Was haben Sie gegen Gefühle?

Mann Dass sie weh tun.

Frau In Ihrem Beruf kommen Gefühle nicht mehr vor.

Mann Sagen wir so: mein Beruf gibt mir Gelegenheit, nicht wissen zu müssen, was die Leute aus meiner Arbeit machen. Ich habe es nicht mit Inhalten zu tun, sondern mit Abläufen, nicht mit Einzelheiten, sondern mit Mustern.

Frau Sie sind eine Einzelheit, Sie selbst.

Mann Richtig.

Frau Was schliessen Sie daraus?

Mann Nichts.

Frau Was passiert, wenn Sie Ihr Programm in Los Angeles nicht verkaufen können?

Mann Dann war die Arbeit zweier Jahre umsonst.

Frau Und Sie?

Mann Gute Frage.

Frau Sind Sie dann traurig?

Mann Erledigt.

Frau Sind Sie dann traurig?

Mann Ja.» (S.25 f)

Auf die wie beiläufig eingeflochtene Bemerkung der Frau, sie habe Krebs, ihr Arzt gebe ihr noch zwei, drei Jahre zu leben, gerät das Gespräch nur kurz ins Stocken und schwenkt dann zu den Reiseeindrücken des Mannes:

«Frau Und haben Sie gefunden, was Sie suchten?

Mann Ich wusste nicht, was ich suchte … Darum habe ich’s wohl gefunden. Ja.

Frau Manchmal haben Sie doch Gefühle, wie?

Mann Aber ich brauche eine sehr strenge Landschaft dazu.

Frau Kakteen und nochmals Kakteen?

Mann Vielleicht.

Frau Ich mag die Kakteen nicht, diese Orgelpfeifen. Wie die an den kahlen Hängen herumstehen – ein einziger Friedhof. Ein Kriegsfriedhof. Aber Friedhof ist Ihnen wohl streng genug für Ihr Gefühl, wie?

Mann Reden Sie nicht so.

Frau Ich lebe gern, wissen Sie. – Bleiben Sie ein paar Tage hier – Sie können bei mir wohnen. Sie brauchen sich nicht um mich zu kümmern. Sie werden mich kaum zu Gesicht bekommen. Sie können jeden Abend nach Mexiko fahren und sich dort vergnügen. Dort gibt es viel mehr Kakteen als hier, soviel Sie wollen, Souvenirs jede Menge – (Sie schreit) Bitte fassen Sie mich an. Bitte. Ich habe nicht genug geliebt, wissen Sie. Ich sag nicht, ich bin nicht genug geliebt worden, ich nehme an, die haben getan, was sie konnten, es war nicht ihre Schuld, dass es nie genug war. Aber ich, ich habe nicht genug geliebt. Da kommt es her. Die Krankheit. Das frisst einen auf. Bleiben Sie. Nur ein paar Tage. Vergnügen Sie sich. Machen Sie den Fehler nicht. Sie werden ja nicht merken, wenn mir was weh tut –

Mann Das merke ich.

Frau (sehr laut). Und wenn schon! – (Gefasst.) Dann bleiben Sie lieber gar nicht erst. Feinfühlig, wie Sie sind.» ( S.28 f)

Eine momentane Irritation des Mannes macht sich bemerkbar in der aussergewöhnlich wortreichen Schilderung seiner Fahrt durch das Bergbaugebiet in der Nähe der amerikanischen Stadt Why. Nachdem die Bedeutung dieses Namens geklärt ist, hat sich die Frau so weit gefasst, dass die Konversation ihren Fortgang nehmen kann. Die Rückfahrt wird durch den einzigen grösseren Zeitsprung überbrückt. Der Abschied im letzten «Bild» ist kurz: Der Mann schenkt der Frau eine Münze aus seinem Land, Adressen werden keine ausgetauscht. Zu einer körperlichen Berührung ist es nicht gekommen, äusserlich hat die Begegnung tatsächlich keine Folgen. Dass ihm der Ausbruch der Frau unter die Haut gefahren ist, kann nur indirekt aus dem Verhalten des Mannes erschlossen werden. Die Zuhörenden haben diesen einzigen dramatischen Vorfall, der durch den Kontrast zu der «manchmal hohl, manchmal angestrengt» klingenden Konversation (Vorwort) an Wirkung gewinnt, wegen der Kürze der letzten Szene noch im Ohr, nachdem die Abschiedsworte verklungen sind. Eruptionen dieser Art ziehen sich durch Muschgs ganzes Werk. Die physisch eindrücklichste findet sich in dem «ungeheuren Knall» mit dem Brämi sich und sein Heim in einer der Erzählungen in die Luft sprengt, die kurz vor der Entstehung von «Why, Arizona» erschienen sind. Eine politische Dimension hat sowohl das abendfüllende Schweigen wie der Zornausbruch Gottfried Kellers im Stück «Kellers Abend». Und auch im Hörspiel «Das Kerbelgericht» steht ein Schuss im Zentrum, mit dem sich die aufgestaute Spannung entladen hat.

Was die Zuhörenden auf dieser Fahrt beobachten können, sind «alles recht kleine Bewegungen», wie Muschg anmerkt. In den Äusserungen der beiden Personen offenbaren sich, wie Schafroth im Nachwort der Reclam-Ausgabe feststellt, nur Fragmente ihrer Subjektivität, die aber ahnen lassen, was alles vorenthalten, verschwiegen wird. Das gilt auch für die Frau, die im Gegenzug zur Verschlossenheit des Mannes sehr viel von ihren Lebensumständen preisgibt. Ihr Insistieren auf der Frage: «Sind Sie dann traurig?» im ersten der oben zitierten Ausschnitte lässt für einen Moment erkennen, wieviel da verschwiegen wird. Darin zeigt sich auch ein ohnmächtiger Versuch, dieses Schweigen zu durchbrechen, der auf die kommende Eruption vorausweist. Der auslassende Stil, der für Muschgs Erzählungen von Anfang an kennzeichnend war, konstituiert in «Why, Arizona» eine fragmentarische Oberfläche, die immer transparenter wird, je länger das Spiel dauert. Als dieser «Konversationsschleier» reisst, wird der Blick frei auf den Tod, auf das unbändige Verlangen nach Berührung und menschlicher Nähe angesichts des Todes.

Das Bestreben zu verschleiern geht bis in die dramaturgischen Überlegungen hinein, die Muschg dem Manuskript seines Hörspiels vorangestellt hat. Ähnlich wie in Zopfis Hörspiel sind für alle Szenen «Geräuschkulissen» vorgesehen, die jeweils zu Beginn sehr exakt beschrieben werden. Für das sechste «Bild» gelten zum Beispiel folgende Anweisungen: «Bar im Hotel, charakterisiert durch ein Orchester, das im Leeren spielt; Astor Piazzolla: Tangita. Manchmal das Klicken eines Feuerzeuges. Sonst kein Geräusch, auch nicht das Geräusch der Gläser.» Dass der fast permanente Geräusch- und Musikteppich demselben Zweck dient wie die asketische Sprache des Dialogs, wird in der letzten Szene deutlich, als der Mann die Frau bittet, das Radio abzustellen; sie lehnt dies ab mit den Worten: «Ich mag auch Musik, wenn ich allein bin. Zu allem: Musik. Bei meinem Doktor gibt’s überall Musik, sogar auf dem Klo.» (S.31) Am Schluss begründet sie ihr Bedürfnis: «Ich kann Stille nicht gebrauchen, verstehen Sie? Stille hat man immer noch genug. Bis man nur eingeschlafen ist – eine Wüste von Stille. Und dann: Nur nicht aufwachen!» (S.32)

Die Hintergrund-«Berieselung» im Hörspiel wird aber durch jähe Unterbrechungen gelegentlich bewusst gemacht. Muschg hat im Typoskript Stellen markiert, an denen die gesamte Ambiance für Sekunden aussetzt. Dieser drastische Effekt, der eine frühe Entsprechung in Urs Widmers Hörspiel «Wer nicht sehen will, muss hören» (1970) hat und auf Montagetechniken des Neuen Hörspiels verweist, lässt sich «illustrieren mit dem Aufschrecken eines Reisenden im Zug oder Flugzeug, der erst am ruckweisen Wiedereinsetzen der Geräusche innewird, dass er eben eingenickt sein muss.» (Vorwort) Damit dürfen aber nicht bedeutungsvolle Stellen unterstrichen werden. Indem so die Kontinuität des Mediums unterbrochen wird, soll vor allem eine realistische Wirkung des Spiels verhindert werden. Muschg betont, dass er sich den Dialog von «Realismus (Verismus)» ebenso unberührt wünscht wie von «Surrealismus» im Sinne eines Trips. Demselben Zweck dienen auch die harten Schnitte zwischen den «Bildern». Hier wird deutlich, dass wir es wie bei Friedrich Dürrenmatt mit einem Hörspielautor zu tun haben, der sich profunde radio-dramaturgische Überlegungen zu seinem Werk macht.

Muschgs Hörspiel basiert, wie Schafroth in seinem Nachwort überzeugend darlegt, auf einer «Dramaturgie des Schweigens», die sich mit Günter Eichs späterer hörspieldramaturgischer Auffassung vergleichen lässt. Wie bei Eich dient der zum Programm erhobene Verzicht auf Handlungsdramatik und spektakuläre Dialoge dazu, vorschnellen Antworten vorzubeugen und Fragen zu provozieren. «Die Kunst der Regie bestünde darin, die Zuhörenden ab und zu fragen zu lassen: Was soll’s?» Why heisst die Stadt, die dem Hörspiel den Titel gegeben hat, weil sich dort zwei Strassen in der Form eines Y trennen. Die Form eines Ypsilon nimmt auch der Weg des Reisenden durch seinen Abstecher nach Mexiko an. «Why» bedeutet auf anglo-amerikanisch sowohl «warum» als auch «wozu». Im übertragenen Sinn steht es für die Frage nach dem Sinn und Zweck unserer Lebensweise, die das Hörspiel repräsentiert, aber nicht beantwortet.

Zweifellos ist «Why, Arizona» ein dramatisches Hörspiel der offenen Form, obwohl man keineswegs sagen kann, dass seine Handlung in einer Folge kurzer, stets vorausweisender Spielabschnitte rasch vorangetrieben werde. Die Szenen folgen chronologisch aufeinander und gehen trotz der harten Schnitte fast unmittelbar ineinander über. Wie im Falle von Zopfis Hörspiel des geschlossenen dramatischen Typus geht es in «Why, Arizona» darum, mit minimalem Aufwand an äusserer Dramatik, die sich letzten Endes auf die Fahrt mit dem Auto beschränkt, einen inneren Konflikt hervortreten zu lassen, der in der Krankheit der Frau am Ende körperlich manifest wird. Wenn nach Armin P. Franks Definition Dramatik durch «die Repräsentation einer Handlung zwischen Menschen» entsteht, «die sich in je gegenwärtiger Entwicklung gleichmässig-stetig aus einem Konflikt heraus entrollt»3, so entspräche Muschgs Hörspiel der Umkehrung dieser Bestimmung: Die Handlung «entrollt sich» nicht aus dem Konflikt, sondern dieser wird – in Entsprechung zum analytischen Drama – allmählich durch den Dialog enthüllt – allerdings, ohne dass sich daraus Konsequenzen ergäben. Hierin scheint sich anhand dieses wichtigen Beispiels für das moderne dramatische Hörspiel eine Verlagerung in Richtung Innerlichkeit zu zeigen, deren Mangel bis dahin stets Anlass zu Vorbehalten und zur Abgrenzung des «eigentlichen Hörspiels» gegenüber dem dramatischen Typus gegeben hatte.

* * *

Hier müssten nun die «grossen Kisten» des dramatischen Hörspiels folgen, jene mit dramaturgischem Aufwand und einer Personenzahl, die für die Zuhörenden gerade noch überschaubar ist. Dazu gehört per se die Mehrzahl der Kriminalhörspiele und Komödien. Auch das umfangreiche Genre des historischen Hörspiels neigt zu einer dramatischen Konzeption. Hanspeter Gschwends «Olympiafähndler» (1997) gehört zu dieser Gruppe und wird in einem anderen Beitrag ausführlich besprochen. Ferner gibt es sogar eine Gruppe von Produktionen, deren Hauptthema die Inszenierung eines Laientheaterstücks auf einer konventionellen Bühne ist. All dies muss auf einen späteren Artikel verschoben werden.

- Schafroth, Heinz F., Adolf Muschg, 12.Nlg. (1982), S.8, in: Arnold, Heinz Ludwig (Hrsg.), Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, München (text+kritlk) 1978 ↩︎

- Adolf Muschg, Übersee. Drei Hörspiele; mit einem Nachwort von Heinz F. Schafroth, Stuttgart (Reclam) 1982; die Seitenzahlen im Text verweisen auf diese Ausgabe. ↩︎

- Frank, Armin P., Das Hörspiel. Vergleichende Beschreibung und Analyse einer neuen Kunstform, durchgeführt an amerikanischen, deutschen, englischen und französischen Texten, Heidelberg (Winter) 1963, S.136 ↩︎

Kommentare

Ein Kommentar zu „Dialog on the road“

Zur Aktualität von „Why Arizona“:

Das Zusammentreffen der beiden Personen in Muschgs «Why Arizona» wirkt wie ein date ohne Verabredung. Nur wird ein solches in der Regel von beiden Partnern gewünscht, und die Verabredung besorgt heute ein Algorithmus, was wenig mehr als Zufall ist. Der Mann und die Frau in Muschgs Hörspiel sind in ihren «Blasen» gefangen, deren zähe Hüllen sich nur schwer punktieren lassen. Und das Treffen bleibt wie in der Mehrzahl der Fälle ohne äussere Folgen. Die Begegnung findet an öffentlichen Orten des amerikanischen outback statt. Das Transportmittel, die enge Kabine eines Autos, entspricht amerikanischer Konvention, für Europa wären auch bewegte Räume wie Eisenbahn oder Tram (wie bei Zopfi) möglich. Das setting sowie der plot von «Why Arizona» wären ohne Weiteres in die aktuellste Gegenwart transponierbar, und auch die äusseren Konsequenzen der Handlung vertragen sich gut damit: Die beiden Personen trennen sich am Ende und sind so isoliert als wie zuvor. Stille im Hintergrund oder gar Momente totaler Stille würden eher nicht den Rezeptionsbedürfnissen unserer Zeit entsprechen. Die beinahe permanente Ambiance aus Musik und Geräuschen in Muschgs Hörspiel – abgesehen von den paar signifikanten «Filmrissen» – passt hingegen bestens in die heutige Realität.

Das Treffen bleibt ohne äussere Folgen. Nur in einer tieferen Schicht hat sich möglicherweise etwas verschoben. Zumindest der Mann wird noch eine Weile an diese Begegnung zurückdenken. Die Frau bleibt mit ihrer Erkenntnis (und einem Obolus als Souvenir) allein zurück. Auch die Hörerinnen und Hörer werden nicht so rasch vergessen, was sich ereignet hat – wenn das Hörspiel für sie mehr als nur Störgeräusch im Musik-Teppich des Programms war. «Why Arizona» ist unter diesem Aspekt wohl doch eher eine Parodie auf ein entsprechendes RoadAudio heutiger Machart.–