Das (objektiv) epische Hörspiel

Das erste «epische Hörspiel» wurde 1511 in frühneuhochdeutscher Sprache geschrieben und am 3.1.1925 von Laienspielern der «Freien Bühne» vor dem Mikrophon des ersten Zürcher Radiostudios aufgeführt: das «Urner Spiel vom Wilhelm Tell». Es war allerdings ein grobes Konglomerat, bestehend aus einer dreiteiligen, von Herolden vorgetragenen Vorrede, einem dramatischen Hauptteil und der Nachrede eines vierten Herolds, gefolgt vom Epilog eines weisen Narren. Der überlange epische Rahmen dominiert das Werk, sein historischer und religiöser Inhalt mit lehrhaft-moralischer Tendenz erdrückt die dramatische Handlung und wurde deshalb für die Inszenierung auf der «Radiobühne» zu Recht gekürzt. Publikumswirksam ist die dramatische Binnenhandlung von Tells Weigerung, den Gesslerhut zu grüssen, die Apfelschuss-Szene, Tells Verhaftung und Überfahrt bei Föhnsturm über den Urnersee, sein Absprung auf die Tellsplatte sowie der Schwur der Eidgenossen, «das wir keinen tyrannen mee dulden». Sie ist nach jedem Dialogpart unterbrochen von Redeankündigungen und mehr oder weniger ausführlichen «Regieanweisungen», die bei der Aufführung grösstenteils weggelassen werden können. In einigen Ausnahmefällen führen diese kurzen epischen Teile in Prosa die Handlung aber weiter und müssen wohl von einem der Herolde vorgetragen werden, so etwa an entscheidender Stelle die Erzählung von Tells Tyrannenmord in der hohlen Gasse. Diese enge Verschränkung von epischer Präsentation und dramatischer Repräsentation deutet voraus auf die Struktur des epischen Hörspiels in originaler Form, wie sie sich wenig später entwickeln wird.

Die erste theoretische Bestimmung des epischen Hörspiels liefert Paul Lang 1931 in seiner «Rundspruchästhetik». Er verwendet dafür den veralteten Ausdruck Epopöe, was wörtlich «Versschöpfung», «Verfertigung des Epos», dann schlicht «Epos» oder «umfangreiche Erzählung in Versform» bedeutet. Über «das Fresko, die Bilderreihe oder die Epopöe» als radiophonen Typus schreibt er:

«So nenne ich die Art des Hörspiels, bei der sich das Geschehen auf vielen Schauplätzen abwickelt. Die Verbindung schafft entweder die „akustische Kulisse“ oder das Wort (Ansager, Herold, Chronist, Chor). […] In der Schweiz gehörten dieser Gattung an mein „Nordheld Andrée“ und ab Holensteins „Greifensee“. Beim ersten Stück schufen „akustische Kulissen“ die Verbindung, beim zweiten Chronikbruchstücke.»1

Die Bestimmung trifft auf das «Urner Tellspiel» ziemlich genau zu, das an mehreren Schauplätzen spielt und von Herolden, eigentlich Chronisten, präsentiert wird. Auch der Knittelvers, der für die Heroldsreden wie für die dramatischen Teile verwendet wird, passt zur Definition der Epopöe. Die Versform entfiel natürlich für zeitgenössische Hör- und Sendespiele in den meisten Fällen. Interessant, dass die «akustische Kulisse» nun von Lang als epische Technik deklariert wird, allerdings stets in Kombination mit Überblendung, einem aus der Filmproduktion entlehnten Verfahren, das Friedrich Walter Bischoff 1927 für das Hörspiel entdeckt hatte und das Lang für den Übergang zwischen Szenen von einem Geräusch-Setting zu einem anderen fleissig nutzte, das aber schon Ende der dreissiger Jahre als veraltet empfunden wurde.

Direkt aus dem epischen Theater, wie es sich als Gegenentwurf zum aristotelischen Theater seit den zwanziger Jahren entwickelte, ging Bertolt Brechts Radiostück «Das Verhör des Lukullus» (1939) hervor, das ursprünglich für die Inszenierung beim Stockholmer Rundfunk bestimmt war. Da eine solche Sendung nach Kriegsausbruch nicht mehr in Frage kam, gelangte das Werk nach Bern und wurde von Ernst Bringolf, der den Autor von seiner Berliner Zeit her kannte, 1940 für Radio Beromünster inszeniert. Die Begleitumstände werden in einem anderen Artikel dieses Weblogs ausführlich beschrieben. In Brechts «Radiotext» übernehmen mehrere Figuren die epische Präsentation der dramatischen Handlung. Darin unterscheidet sich dieses Hörspiel strukturell kaum von früheren Produktionen. Neu ist aber, dass Brecht damit eine verfremdende Wirkung erzielt, die der Identifikation der Zuhörenden mit dem Angeklagten entgegenwirkt und einen kritischen Reflexionsprozess in Gang setzen soll. Der apodiktische Schluss, den Brecht später der Opernversion hinzufügte («Ins Nichts mit ihm!») ist im Verhältnis dazu überdeutlich und widerspricht eigentlich dem epischen Konzept. Nach dem Krieg verfolgten vor allem Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch und Walter Oberer in ihren Hörspielen den von Brecht eingeschlagenen Weg. Ihre Werke wurden aber nur zu einem kleinen Teil in Schweizer Hörspielstudios produziert, da man hier ganz auf Identifikation setzte und der distanzierenden Wirkung und kritischen Intention des epischen Hörspiels im Sinne von Brechts Dramaturgie misstraute. Dieses hatte bis Mitte der sechziger Jahre im Programm von Radio Beromünster einen schweren Stand.

Bringolf sah zunächst in Brechts Hörspiel ein Konzept, das nach seiner Meinung auch in der Schweiz «Schule machen sollte». Aber die gesellschaftskritische, politische Intention der epischen Hörspieldramaturgie klammert er in seiner internen Stellungnahme aus, vermutlich, weil sie in Konflikt mit der während des Krieges geltenden Doktrin der «Geistigen Landesverteidigung» stand, die von seinem Vorgesetzten, dem Direktor des Berner Studios, besonders militant vertreten wurde. Seine Besprechung konzentriert sich deshalb auf Formales und nimmt sich wesentlich harmloser aus, als es Brechts «Radiostück» angemessen wäre:

«Die Grundform dieses Hörspieles ist episch, es läuft vor dem Hörer ab, wie eine breite, schöne Erzählung. Und doch sind alle entscheidenden Szenen der Handlung ausserordentlich dramatisch und in ihrer Wirkung unmittelbar packend. Zur Verdeutlichung der Vorgänge und Kenntlichmachung der jeweils Redenden oder Handelnden, hat der Autor am Anfang des Geschehens einen Beobachter (Ausrufer) und später eine Stimme (fahle Stimme) in die Handlung eingefügt, die das, was sie sehen schildern, resp. ankündigen wer sprechen, oder den Schauplatz betreten wird. Und zwar kündigen oder schildern sie nie (direkt) für den Hörer an [sic], sondern für die im Stück vorkommenden Spieler. Das Bedeutungsvolle ist also hier, dass diese „Stimmen“ nicht zufällige, aus der Not geborene „Erzähler“ oder „Sprecher“ sind, sondern „dramatisch handelnde“ Personen des Stückes. Die Sprache und der gedankliche Ausdruck dieses Hörstückes sind von einer geradezu „simplen“ Einfachheit. Mit grosser Liebe und Fleiss ist hier eine formvollendete Arbeit entstanden, die trotz des „historischen“ Stoffes jeden Hörer, auch den nicht „vorgebildeten“ gepackt hat und von ihm ohne Schwierigkeiten verstanden wurde. Hörstück und Lehrstück!»2

Die Hoffnung, dass die Kritik an Hitler und dem nationalsozialistischen Terror-Regime in Form einer Parabel auch ohne explizite Erläuterung vom Publikum verstanden würde, verbirgt sich in den letzten beiden Sätzen von Bringolfs Text. Die Chronik seiner Inszenierung ist auch ein «Lehrstück» darüber, wie man in den Kriegsjahren in der Schweiz die Zensur unterlaufen konnte, gerade auch in der verhüllenden Form der Kommentierung. Nach einem halben Dutzend ausländischer Radio-Inszenierungen wurde Brechts «Lukullus»-Hörspiel 1974 zum 50-Jahr-Jubiläum des Schweizer Radios neu produziert. 2018 wurde von Radio SRF unter dem Titel «Lukullus» ein Remake ausgestrahlt, eine externe Produktion unter Beteiligung eines privaten Radiosenders mit Ausschnitten aus der Opernfassung von Paul Dessau und mehrfach gebrochenem epischem Rahmen.

Die radikale politisch-gesellschaftskritische Wirkung von Brechts Hörwerk ist dem epischen Hörspiel nicht per se inhärent. Jean-Pierre Gerwig und Kurt Früh schufen 1961 die fünfteilige Dialektserie «Es Dach überem Chopf», in welcher der bescheidene soziale Aufstieg einer Zürcher Arbeiterfamilie von den beiden Autoren im «Originalton» mit Augenzwinkern präsentiert wird. Mit der Gründung der Abteilung «Dramatik» entfielen die ideologisch motivierten Bedenken gegenüber dem epischen Hörspiel vollends, so dass dieser Typus bis heute einen festen Platz im Programm von Radio DRS/SRF hat. Man kann zwei Arten, das «objektiv epische Hörspiel» und das «Hörspiel der subjektiven Epik», unterscheiden. Dem letzteren ist ein eigener Beitrag dieses Blogs gewidmet. In dem sehr viel weniger seltenen objektiven Sub-Typus, um den es in diesem Artikel gehen soll, wird die dramatische Handlung von einem Referenten begleitet, der die Sicht des Autors deutlich vertritt, aber nicht unbedingt als auktorialer Erzähler auftreten muss. Die präsentierende Figur kann auch in der Art der personalen Situation gewissermassen neben der Handlung stehen oder sogar teilweise in diese hineingezogen werden. Entscheidend für diese Spielart ist allein, dass «der Abstand zwischen geschilderter Welt und Referent» deutlich zum Ausdruck kommt und dass dieser sich der Handlung unterordnet.3 Ein frühes Beispiel aus der «Abteilungsperiode» soll im Folgenden etwas ausführlicher vorgestellt werden.

Werner Schmidli: «Die Geschichte des Matthias»

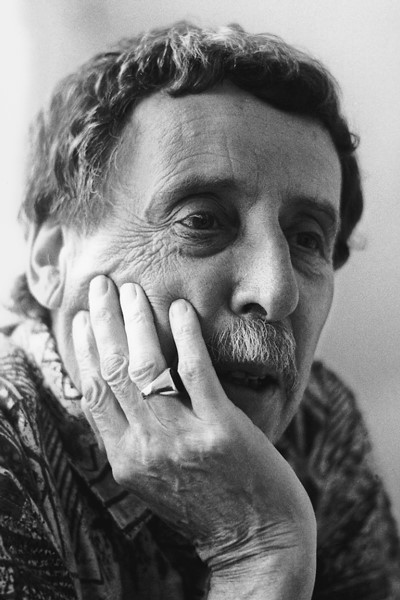

Als Beispiel für das «objektiv epische Hörspiel», das bis heute einen beliebten, wenn auch nicht durch viele überdurchschnittliche Werke ausgezeichneten Typus darstellt, wird im Folgenden «Die Geschichte des Matthias» (1966) von Werner Schmidli (1939-2005) behandelt. Der epische Charakter, der sich schon im Titel verrät, ist auch entstehungsgeschichtlich bedingt, war doch seine «Geschichte» in ihren Grundzügen bereits in der Erzählung «Die Lügen des Matthias» angelegt, die schon vor der Ursendung des Hörspiels in der Basler «National-Zeitung» vorabgedruckt worden war und im Herbst 1966 in Schmidlis erstem Erzählband «Der Junge und die toten Fische» veröffentlicht wurde.4 Schmidli selbst verstand sich, zumindest in seiner ersten Schaffenszeit, «primär als Epiker»5 und hatte vor 1966 auch schon Preise für seine Kurzgeschichten erhalten. Er hat in der Folge fünf weitere Hörspiele geschaffen, die teils an die sprachliche Problematik seines Erstlings, teils an dessen soziale Thematik anknüpfen.

(Quelle: Universitätsbibliothek Uni Basel)

«Die Geschichte des Matthias» wird von einem «Erzähler» vorgetragen, der die Spielhandlung sehr häufig unterbricht und dessen Ausführungen etwa ein Drittel des ganzen Textes ausmachen. Dass er Hochdeutsch spricht, vergrössert seine Distanz zur Spielebene zusätzlich. Der Anfang des Hörspiels wird vom Geräusch-Panorama heulender Sirenen, absterbender Baggermotoren und kreischender Hafenkrane untermalt:

«Erzähler: Im Sommer hocken sie in der halbstündigen Mittagspause auf selbstgezimmerten Bänken; Rolf, der Vorarbeiter [,] und die Leute seiner Gruppe; im Rücken das Areal sieben mit Schwefelhaufen, Ölfässern und Öltanks, mit den Kranen und Baggern; vor sich den Rhein, öliges Wasser und Lastkähne mit müden Flaggen; und auf der anderen Rheinseite im Strandbad, fliegen bunte Bälle durch die Luft, Wasser spritzt, Kinder kreischen, aus zwei Lautsprechern stöhnen Schlagersänger.

Und Rolf, der Vorarbeiter, hat sich abgewöhnt zu sagen:

Rolf: E so wie die deet äne söt me’s jetzt ha – – -» (S.1)

Die fernen Lautsprecher des Strandbads, die vom Müssiggang der Privilegierten künden, wird als akustisches Leitmotiv im Kontrast zu den Hafengeräuschen die Geschichte durchziehen und abschliessen. Diese wird nun, nachdem Rolf und seine drei Kollegen eine Zeitlang in Andeutungen darüber geredet haben, in immer weiter zurückgreifenden Rückblenden aufgerollt. Den Übergang signalisiert der Erzähler, indem er das Tempus wechselt und fortan bis zu seinen Schlussworten Präteritum verwendet. (S.4) Damit leitet er über zu einer Szene, die zwei Tage vor dem Jetzt-Zeitpunkt anzusetzen ist: Matthias, der Held der Geschichte, versucht seine Kollegen, Rolf und die Hafenarbeiter, mit Geld zu beeindrucken, das er angeblich in der Lotterie gewonnen habe. Doch er wird von diesen nur als Angeber verspottet. Die Handlung wird in stetem Wechsel zwischen Erzählerpräsentation und Repräsentation im Dialog der fünf Figuren entwickelt. Einer der Arbeiter gibt dem Erzähler das Stichwort, um noch weiter zurückzublenden:

«Max: … du wirsch jede Dag besser, sicher, du machsch di … Die [diese Geschichte] isch no viel besser, als dy Autogschicht … viel besser! Du hätsch sötte Conférencier wärde …

(laut meckernd)

Erzähler: Die Autogeschichte … ja, der Matthias hatte sich einen Wagen gekauft, Occasion, Jahrgang 1959, fuhr wie ein Graf zwischen Benzin- und Öltanks durch, […]» (S.6)

Nun wird die «Autogeschichte» erzählt. Die Geschichte des Hochstaplers Matthias, so zeigt sich schon hier, ist unspektakulär, obwohl sie zu einem Mord führt, dient nur dazu, das Verhalten einer Gruppe von Arbeitern gegenüber einem Aussenseiter bis ins sprachliche Detail auszuleuchten. Matthias verlor seine Glaubwürdigkeit endgültig, als durch Zufall bekannt wurde, dass sein Amerikanerwagen nur gemietet war. Kennzeichnend für die Art der epischen Präsentation in diesem Hörspiel ist der Kommentar des Erzählers an dieser Stelle:

«Benno: […] mer rede so mitenand, und doo seit er [der Garagist] mer denn, dä blau Studebaker sig nit zverkaufe, das sig e Mietwage und ebe schiints sid zweiehalb Wuche an e gwüsse Matthias Hofbauer vermietet – – – –

Erzähler: Alles nur Fassade … eine Hauswand ohne etwas dahinter, alles nur Mache. Angeberei.

Rolf: (schnell wie oben) Blöff…! Wie sini gwölbti Bruschttäsche jetzt wider, won’es dicks Portmone stecke soll – (kurzes, überlegenes Lachen)

Erzähler: Sie lachen ihn aus mit zufriedener Schadenfreude. Matthias, klein und weiss, das verlegene Gesicht eines hilflosen Lügners, Matthias mit den viel zu grossen Händen, die so gar nicht zu seinem Körper passten.» (S.9)

Im Präteritum des Verbs «passen» drückt sich die auktoriale Distanz in versteckter Form aus. Damit ist angedeutet, was die Zuhörenden noch nicht wissen, dass nämlich Matthias im Jetzt-Zeitpunkt des Erzählens bereits tot ist. In seinem ersten Kommentar nimmt der Erzähler die Sprache seiner Figuren auf, nur zum Schein sie bestätigend, in Wirklichkeit sie bloss imitierend. Seine Distanziertheit wird hier durch sein «Schriftdeutsch» besonders verstärkt, das sich vom Dialekt der meisten Figuren des Spiels abhebt. Als Bindeglied dient Morlock, der als «Fremdarbeiter» ein dialektal nicht spezifiziertes Hochdeutsch spricht. Vom Vorarbeiter Rolf, dem einzigen Zürcher im Spiel, unterscheiden sich Matthias und die übrigen Arbeiter durch ihr Baseldeutsch. Die Vorbehalte des Erzählers gegenüber dem Verhalten der Arbeitskollegen und sein Verständnis für die Hauptfigur Matthias drückt sich deutlich in seinem zweiten Kommentar im obigen Zitat aus. Doch die «Autogeschichte» war nicht Matthias‘ erster gescheiterter Versuch, den Respekt und die Bewunderung seiner Kollegen zu erlangen. Zu einer früheren Episode wird direkt aus einer Spielszene der zweiten Zeitebene zurückgeblendet. Rolf erzählt dem «Neuen», der eben erst der Gruppe zugeteilt worden ist und die Vorgeschichte noch nicht kennt, wie er mit den Kollegen in einer etwas zwielichtigen Taverne gesessen sei, als Matthias das Lokal betreten und sich zu einer kastanienbraunen Schönen mit langen Beinen und toupierter Frisur gesetzt habe:

«Rolf: […] Mir hinder däm Holzwändli, wo die beede Tisch vonenand trennt, spitzed d’Ohre (Kneipenlärm mit Orchester)

Matthias: Kaim wünsch ich, was ich mitgmacht ha, Lydia. Kaim! […]» (S.13)

Die angeblich respektable Freundin hat sich damit als Halbweltdame entpuppt, der Matthias unter anderem vorspiegelt, er sei Hafeninspektor. Die Kollegen machen sich ein Vergnügen aus seiner Entlarvung. Eine jüngere Lügengeschichte, an der einer von ihnen aus Mitleid sogar mitgewirkt hat, wird nur im Gespräch erwähnt. Als Matthias nach all diesen Niederlagen einen Lotteriegewinn als Notenbündel im Wert von 17’000 Franken vorweisen kann, bleibt nur sein Intimfeind Rolf skeptisch. Die anderen Kollegen und vor allem der Neue lassen sich durch seinen fingierten Beleg täuschen und vereinbaren schon ein Fest auf Kosten des Gewinners. Es kommt zum Streit zwischen Rolf und dem Neuen, der schliesslich mit der Verstossung des Neuen aus der Gruppe endet. Das dramatische Ende der Geschichte wird vom Erzähler berichtet: Matthias’ Leiche wurde noch am selben Abend gefunden. Das Tatwerkzeug, ein schwerer Schraubenschlüssel, wie der Neue ihn stets mit sich getragen hatte, lag in geringer Entfernung, und der ganze Platz war übersät mit einseitig bedruckten Hunderternoten aus einer Werbekampagne. Matthias ist das Opfer seiner letzten Lügengeschichte geworden. Das Gesicht des Toten scheint «Erstaunen» und «ungläubige, unwirkliche Freude» (S.25) auszudrücken. Sein erster Erfolg ist aber mit der Schuld verbunden, einen Kollegen zum Verbrecher gemacht zu haben. Der Schluss spielt wieder in der Gegenwart. Der Erzähler verbirgt seine Deutung von Rolfs Husten in der scheinbar neutralen Schilderung der Situation, und auch dessen Überreaktion auf die Bemerkung von Morlock, dem Deutschen, lässt nur indirekt auf seine Schuldgefühle schliessen.

«Erzähler: Nicht einer lacht mehr, sie nicken nur vor sich hin, und Rolf kaut selbstvergessen auf irgendetwas herum, kaut und kaut und hustet, und gibt dem Schwefelstaub die Schuld.

Morlock: Der Kranführer sagte, er hätte zuerst noch gedacht: Da hat ihn einer umgelegt und lässt die Menge Geld liegen – –

Rolf: Morlock..! Gottverdammi, hör ändli uf demit. du…du huere Usländerschnurre… hör doch uf!» (S.25)

Der Ausbruch von Hass gegen den Ausländer Morlock entpuppt sich hier deutlich als Kompensation schwerer Schuldgefühle. Im Gegensatz zwischen diesen beiden Figuren ist der Kern von Schmidlis Beschreibung der Dynamik einer Arbeitergruppe angelegt. Dem Wortführer Rolf, der auf seinem Urteil beharrt: «Blöffer mues me fertig mache, suscht bilde sich die no i, di andere seiged alli tummi Sieche» (S.15), steht Morlock als Zweitunterster in der Rangordnung gegenüber. Im Unterschied zu Matthias, der sich in seiner kindlichen Ichbezogenheit gar nicht anzupassen verstand, sieht er, wenn die anderen das Thema «Fremdarbeiter» anschneiden, «einfach auf die Seite oder muss schnell aufs Häuschen. Oder geht nach Hause, wenn sie nicht damit aufhören.» (S.4) Seine Einsicht, dass sich hinter dem notorischen Lügner ein schwacher, unsicherer, um nichts als ein bisschen Erfolg und Anerkennung kämpfender Mensch verbirgt, teilt auch Rolf, der Matthias als «Kompläxhuufe» brandmarkt und auf die Frage nach der Ursache die Antwort formuliert: «Will er sich ewigs öbbis muess vormache, sich und eus … de Spinner!» (S.22) Aber als Vorarbeiter und Wortführer meint er den Schwächlingen entgegentreten und eine Position der Stärke markieren zu müssen. Als am Schluss die Frage nach der Schuld trotz allem Bemühen nicht mehr zu umgehen ist, bringt er Morlock fluchend zum Schweigen: «[…] du häsch schliessli au de Plausch dra gha … wie mir alli… alli… mir alli..! Gottverdammi!» (S.26)

Morlock ist der Einzige, der wiederholt Ansätze macht, über das Problem Matthias zu reden, während die anderen Kollegen sich als willfährige Mitläufer des Chefs erweisen. «Die Geschichte des Matthias» zeigt, wie nebst dem ganz und gar Fremdartigen der Ausländer zum Sündenbock gemacht wird. Und sie zeigt dies nicht von ungefähr am extremen Beispiel des «Wundergschichteverzellers» (S.11) und Phantasten Matthias. Seinem Gegenspieler Rolf fehlen die Worte, die nötig wären, um einen solchen Konflikt zu lösen oder die Schuld, die zu neuer Aggression führt, zu bewältigen. Morlocks Vermittlungsbemühungen bleiben angesichts solcher Wortlosigkeit hilflose Versuche, die überdies auf halben Weg stehenbleiben. Im Kontrast zwischen diesen beiden Figuren drückt sich ein Grundproblem des Autors selbst aus, der «anfänglich so sehr in seiner Mundart verwurzelt [war], dass sie ihm jede Unmittelbarkeit im schriftstellerischen Ausdruck verwehrte.»6 Die Auseinandersetzung mit dem Spannungsverhältnis zwischen Dialekt und Standardsprache, die In diesem Spiel ihren Anfang mit verteilten Rollen nimmt, wird in den folgenden beiden Hörspielen von Werner Schmidli auf der Ebene der «Fremdsprache» Hochdeutsch fortgesetzt: Sowohl «Redensarten» (1969) wie auch «Von Mensch zu Mensch» (1972) zeigen in Scheindialogen, die aus der sozialen Realität abgelauschten Redensarten bestehen, «die Tauglichkeit und Untauglichkeit unserer Sprache als Kommunikationsmittel«.7 Thema ist also gleichermassen der Notstand, der für «Die Geschichte des Matthias» bestimmend ist, wie auch das Eigenleben, das vorgeformten «Sprachkadavern» trotz ihrer Leere innewohnt. Insofern steckt in diesem sehr konventionellen epischen Hörspiel der Ansatz zu sprachexperimentellen Ansätzen.

Der Erzähler in Schmidlis Hörspiel ist zwar allwissend, was den Gang und Ausgang der Geschichte anbelangt, aber er verbirgt dies und stellt sich auf die Ebene des Geschehens, indem er etwa die Sprache seiner Figuren imitiert und sich von ihnen den Einsatz zum Weitererzählen geben lässt. Seine Bemerkungen zur Einstellung und zum Handeln der Figuren sind zurückhaltend, seine Meinung behält er ebenso für sich wie Rolf seine wahren Gefühle, und das letzte Wort überlässt er dem Vorarbeiter. Seine abschliessende Beschreibung der Arbeiter, die schaufeln, «als wollten sie sich müde machen absichtlich oder etwas loswerden» (S.26), gibt sich als blosse Vermutung. Doch an anderen Stellen wird deutlich, dass er Zugang zum Fühlen und Denken seiner Figuren hat. Diese spezifische Form des objektiv epischen Hörspiels entspricht der Situation eines Autors, der selbst aus einer Arbeiterfamilie stammt und sich der Arbeiterklasse zugehörig fühlt, der aber dennoch versucht, diese Klasse nicht nur von innen und in ihrer Sprache, sondern aus einer gewissen Distanz zu beschreiben. Im letztlich doch auktorialen Erzähler dieses Hörspiels offenbart sich die Schwierigkeit eines solchen Versuchs, der Schmidli in den zwei folgenden Hörspielen durch die verfremdende Übertragung in die Standardsprache begegnet. Auch in dramaturgischer Hinsicht zeigt sich in diesem Hörspiel also, dass der traditionelle Typus des epischen Hörspiels der Aufgabe nicht gerecht zu werden vermag, die sich ein junger Autor gestellt hat. Das Ausweichen auf einen experimentellen Typus erscheint von daher als konsequente Reaktion auf das Ungenügen der traditionellen Form des epischen Hörspiels.

Schmidlis Hörspiel «Die Geschichte des Matthias» steht formal der Erzählung nahe, aus der es hervorgegangen ist. Wie in den meisten epischen Hörspielen wechseln sich erzählende Passagen mit Dialogszenen ab. Noch näher an einer kompakten Erzählung ist Schmidlis Kurzhörspiel «Versäumnisse» (1987), das im Rahmen der Kurzkrimi-Reihe «Schreckmümpfeli»8 produziert wurde. Dieses Format, das 1975 von der Abteilung «Unterhaltung» lanciert wurde und bis heute überlebt hat, adaptierte oft epische Vorlagen, die ohne übertriebene formale Ambitionen dramatisch gerade soweit angereichert wurden, wie es für die Erzielung des gewünschten Grusel- oder Schock-Effekts nötig war. Auch hier wird immer noch deutlich, dass es sich beim «epischen» Hörspiel normalerweise um eine episch-dramatische Mischform handelt. Die Reinform eines epischen Hörspiels wäre aber denkbar. Man könnte sich darunter vielleicht eine Art Hörbuch-Erzählung, eventuell mit Sound Design, vorstellen. Gefahr droht allerdings, wenn die Wortebene mit einem permanenten Klangteppich «illustriert» wird.

Hörbuch: das «Hörspiel nach dem Hörspiel»?

Das Hörbuch hat sich in den letzten fünfunddreissig Jahren zu einem bedeutenden Segment des Verlagsgeschäfts entwickelt. Im optimalen Fall ist es mehr als die blosse akustische Umsetzung eines schriftlichen epischen Textes, der von einer professionellen Sprecherin oder einem Sprecher vorgetragen wird. Das Hörbuch bedeutet für die Lesenden dann nicht nur Rezeptionskomfort, sondern bietet auch gewisse Interpretationshilfen. Heute ist es, wie der Name andeutet, in den meisten Fällen eine zusätzliche Verwertung gedruckter Literatur. Als Trägermedium dient im Buchhandel meist die Compact-Disc, oft wird auch auf Streaming oder andere Distributionskanäle des Internets zurückgegriffen. Mit solchen alternativen Medien lassen sich aber auch herkömmliche Hörspiele verbreiten. Den dokumentarischen Bereich decken nebst dem Feature etwa das Sach-Hörbuch, das Lehr-Hörbuch sowie Audioguides ab. In diesem Segment werden oft auch visuelle Komponenten wie Bilder, Videos, Grafiken und Tabellen integriert.

Im Zusammenhang dieses Artikels über das epische Hörspiel geht es vor allem um belletristische Texte, die als tönende Sprachgebilde mit Kunst-Anspruch präsentiert werden. Wie für Hörspiel und Feature gibt es auch in diesem Bereich Auszeichnungen für hervorragende Produktionen. 2021 wurde zum Beispiel Thomas Hürlimanns Hörbuch «Einsiedeln»9, in dem Hürlimann die Schilderung eines wichtigen Abschnitts aus seinem Leben vorträgt, mit dem Deutschen Hörbuchpreis des WDR in der Kategorie «Beste Unterhaltung» prämiert. Im Unterschied zu den meisten konfektionierten Hörbuch-Produkten erzählt der Autor frei extemporierend von den Jahren, die er als Zögling im Benediktinerkloster Einsiedeln verbrachte. Der spontane Vortrag, der die Jury an diesem Hörbuch faszinierte, macht dessen besondere Qualität aus. Hier begegnet man Döblins «tönender Sprache», welche die «Anämie und Vertrocknung» der geschriebenen, gedruckten Lettern überwunden hat10 und die in diesem Fall auch Sound Design als Zutat erübrigt.

Auch im Portfolio der SRF-Hörspielproduktion stösst man auf ähnliche Produktionen. So geht am Ende der ersten Folge der «Fährhausgespräche» (2023) mit Thomas Hürlimann (*1950) das Gespräch zwischen dem Interviewer und dem Autor (etwa ab 00:38:00) stufenweise in den Vortrag eines erzählenden Textes über, der eine Synthese mit Klang- und Geräuschpassagen eingeht. Eigentlich ist die Sendung als Ganzes schon als vielfach gegliederte, sich über fünf Folgen hinziehende Lebenserzählung angelegt. Diese wird gelegentlich von Fragen, teils auch von längeren Einschüben des Freundes und Gesprächspartners Jean-Claude Kuner unterbrochen, der sich in den ersten Folgen noch bewusst zurücknimmt. Man könnte von einem neuen Typus des autobiografischen epischen Hörspiels sprechen. In das Gespräch sind musikalische Klänge und Geräusche integriert, die auf das jeweilige Thema Bezug nehmen. Auch der Raumklang mit Hintergrundgeräuschen (etwa bei einem Spaziergang oder beim Essen in einem Restaurant) sorgt für eine Ambiance, die oft an ein Feature oder ein Hörspiel erinnert. Nach der asketischen Zeit des «interpunktierenden» Sound Design, die über das Ende der Abteilung «Dramatik und Feature» hinaus fortdauerte, tönt diese Synthese von Erzählung, Dialog und nonverbalen akustischen Komponenten neu und ungewohnt im Ohr.

Kuner fügt in der zweiten Folge aus eigener Produktion einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem Schweizer Schauspieler Fritz Lichtenhahn ein, den er fragt: «Und wie empfindet ihr das, wenn ihr das jetzt hört. Sind das Rollen, was ihr da spielt, also auch in den Teilen, wo ihr Geschichten aus dem Leben erzählt?», worauf Lichtenhahn, syntaktisch etwas ungelenk, antwortet:

(00:18:33) «Also, hat mit unserem Beruf zu tun, dass die Grenzen zwischen dem, was von uns selber kommt, und das, was die Rolle von uns fordert, sind ja immer sehr fliessend, fliessender, als das die Laien und die Zuschauer im Allgemeinen sich vorstellen. Dass wir tatsächlich – wir sind schon der andere, aber wir haben natürlich immer die Kontrolle, dass wir eben doch nicht sind. Das ist eine ganz perverse Angelegenheit im Grunde genommen, dieser Schauspielerberuf.» (nach Gehör protokolliert)

Das liesse sich auf Hürlimanns Lebenserzählung übertragen, und darin bestand wohl zur Hauptsache die Motivation, dieses Statement über den Schauspielerberuf einzufügen. Die Grenze zwischen dem Biografisch-Dokumentarischen und dem, «was die Rolle vom Darsteller fordert», ist, wie Lichtenhahn feststellt, fliessend. Über Hürlimanns «Einsiedeln»-Hörbuch schreibt eine Rezensentin: «Man bekommt einen Eindruck, wie geschmeidig im Kopf dieses Schriftstellers Bilder zirkulieren und in Worte überführt werden.»11

Ob man solche Produktionen eher in die Nähe des Features oder des epischen Hörspiels rücken soll, muss hier nicht entschieden werden. Ich bin mir fast sicher, dass weitere Variationen und Experimente folgen werden. Darüber wird noch zu berichten sein.

- Lang, Paul, Bausteine zu einer Rundspruchästhetik (2.Teil), in: SIRZ 47/31, S.1223 ↩︎

- Bemerkungen von Ernst Bringolf in einem Brief von Kurt Schenker an Jakob Job, 2.8.40 (Briefarchiv Radio DRS, Studio Zürich) ↩︎

- Frank, Armin P., Das Hörspiel. Vergleichende Beschreibung und Analyse einer neuen Kunstform, durchgeführt an amerikanischen, deutschen, englischen und französischen Texten, Heidelberg 1963, S.145 ↩︎

- Schmidli, Werner, Die Lügen des Matthias, in: Der Junge und die toten Fische, Einsiedeln/Zürich/Köln (Benziger) 1966, S.95 ff; vgl. Anonym, Illusion und Wirklichkeit. Hörspiele von jungen Schweizer Autoren, in: r+f 31/66, S.6 ↩︎

- BIum, R., «Dramatik spielt sich im Alltag ab». Werner Schmidli und seine Hörszenen «Von Mensch zu Mensch», in: r+f 53/71, S.71 ↩︎

- Wiederkehr, Guido, Werner Schmidli: Redensarten. Auseinandersetzungen für zwei oder mehrere Personen, in: r+f 5/69, S.73 ↩︎

- BIum, a.a.O. ↩︎

- siehe auch: Bär-Graf, Sabine, «Schreckmümpfeli»: Krimi-Kurzhörspiel mit Kultstatus, srf.ch 9.9.2020 ↩︎

- edition supposé, Homepage mit Rezensionen und Hörprobe ↩︎

- Döblin, Alfred, Literatur und Rundfunk, Rede anlässlich der Arbeitstagung Dichtung und Rundfunk im September 1929 In Kassel, in: Bredow, Hans, Aus meinem Archiv. Probleme des Rundfunks, Heidelberg (Vowinckel) 1950,S.313 f ↩︎

- Alexander Kosenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung (siehe Pressestimmen zum Hörbuch «Einsiedeln»), 18.5.2020 ↩︎