Quid est ergo…? Was ist eigentlich das Hörspiel? So könnte man am Ende fragen, nachdem wir dessen Geschichte bis zur Gegenwart gefolgt sind und die wichtigsten Erscheinungsformen typologisch zu differenzieren versuchten. «Während die Geschichte uns lehrt, dass zu jeder Zeit etwas anderes gewesen, ist die Philosophie bemüht, uns zu der Einsicht zu verhelfen, dass zu allen Zeiten ganz dasselbe war, ist und sein wird»1, so Arthur Schopenhauer. Urs Helmensdorfer hat, beginnend schon zur Halbzeit, in mehreren Aufsätzen seine «Kleine Philosophie des Hörspiels» entworfen. Daran möchte ich anknüpfen und mir, nach hundert Jahren Geschichte, ein paar Gedanken darüber machen, was denn – aus heutiger Sicht – das Hörspiel sei.

Das «eigentliche» Hörspiel

Nach dem «eigentlichen» Hörspiel wurde von Anfang an gesucht. Den Begriffsnamen «Hörspiel» gab es damals seit mehr als hundertvierzig Jahren. Hans Flesch, der künstlerische Leiter des Süddeutschen Rundfunks, hatte schon zu Beginn des Sendebetriebs die Idee, das Hörspiel müsse sich aus dem Programm des neuen Mediums Radio entwickeln, und er gestaltete seine «Zauberei auf dem Sender» (1924) als massive Störung des geordneten Programms – ein Wunder, dass dieses am Ende noch gerettet wird. Davon gingen die Pioniere des Radios bei ihrer Suche nach dem Hörspiel aus, das sie unter anderem als «radioeigen» bezeichneten.

In der Schweiz kam nach drei Jahren des mehr oder weniger intensiven Suchens und Diskutierens der Anstoss von aussen. Die ersten Hörspiele, die sich deutlich von adaptierten Bühnenstücken unterschieden, stammten von Richard Schweizer, einem Schweizer Autor, der seit Jahren als Filmkritiker und Presse-Korrespondent in Berlin weilte und sich nicht am Diskurs um das Hörspiel in der Programmzeitschrift des Zürcher Senders beteiligt hatte. Sein Erstling «Ein Abend im Hause Wesendonck» (1927) hatte noch die Struktur eines einaktigen Kammerspiels. In den folgenden Werken dringt schon deutlich die mediale Kompetenz des Stummfilm-Experten durch. In «Klopstocks Fahrt nach der Au» (1928) sind die Einheiten des Ortes und der Zeit aufgehoben; verschiedene Szenen werden durch Schnitt oder Blende getrennt bzw. verbunden; das ganze Stück spielt in freier Natur, deren Raumklang und Geräusche bei der Live-Inszenierung im Studio imitiert werden mussten. Schweizers drittes und letztes Hörspiel «Napoleon auf St. Helena» (1929) ist ein innerer Monolog bzw. Dialog mit den virtuellen Stimmen von Naturelementen, dessen dramaturgische Form auffällig mit Brechts zeitgleich gesendetem «Lindbergh»-Hörstück übereinstimmt. Danach wandte sich Schweizer endgültig vom Hörspiel ab und seiner Stamm-Domäne, dem Film, zu. Er wurde als Drehbuchautor berühmt und mehrfach ausgezeichnet. Ende der zwanziger Jahre war man sich einig, dass unter einem Hörspiel ein «eigens und nur für die Aufführung im Studio berechnete[s] Stück» zu verstehen sei. Dafür wurde später der bis heute gebräuchliche Begriff des «Originalhörspiels» eingeführt. Schon Ende der zwanziger Jahre gab es typologische Differenzierungsversuche. Für das Schweizer Hörspiel publizierte Paul Lang 1931 seine «Bausteine zu einer Rundspruchästhetik».

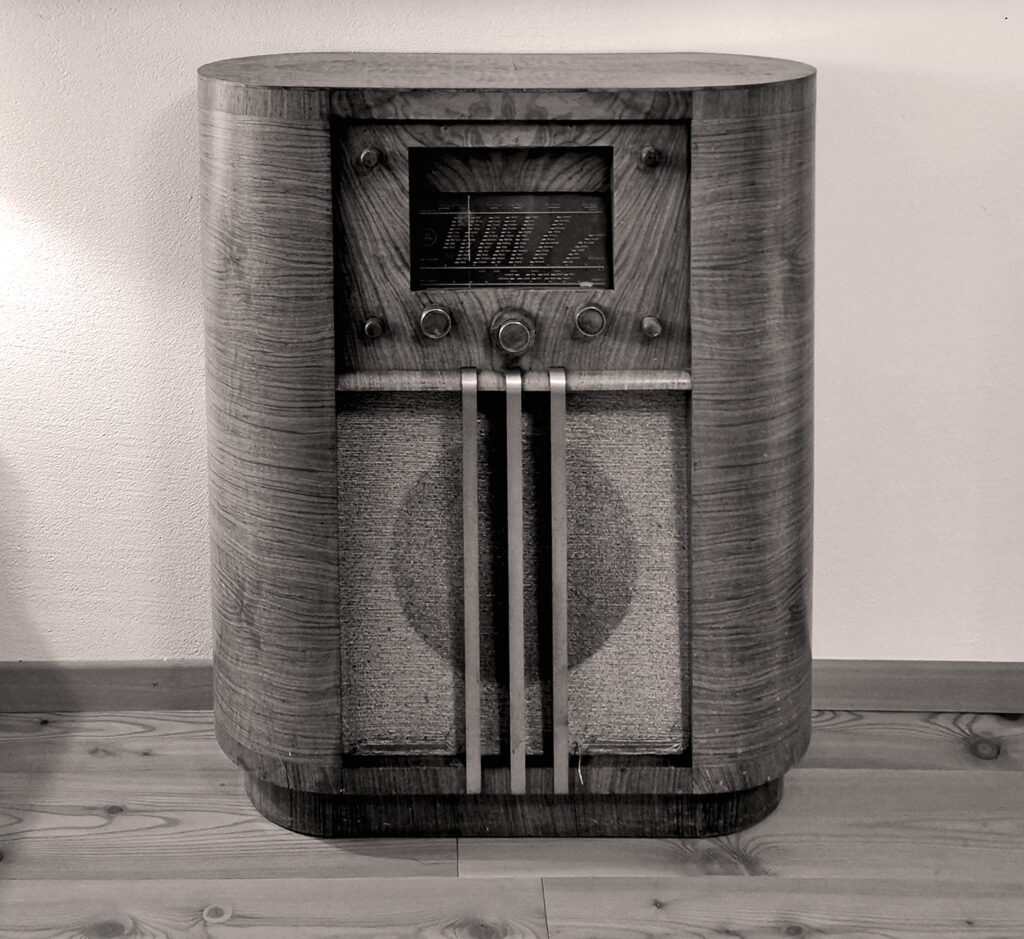

Das «radioeigene», «eigentliche» Hörspiel war aber vielmehr noch gekennzeichnet durch eine Reihe dramaturgischer und technischer Verfahren, die nach und nach entdeckt und in die Produktion integriert wurden. Die elementarste dieser Entdeckungen machte der deutsche Rundfunkpionier Friedrich Walter Bischoff 1927 mit einem «Regelglied», einem Potentiometer, womit die Überblendung zwischen Szenen möglich wurde – analog zu einer visuellen Technik, über die der Film schon lange verfügte. Etwa zur gleichen Zeit fand man heraus, dass sich die Qualität musikalischer Darbietungen durch einen Echoraum verbessern liess. In der Hörspielproduktion entwickelten sich daraus Studio-Komplexe, die durch Überblendung den Eindruck der Bewegung durch akustisch unterschiedliche Räume vermitteln konnten. Arthur Welti bezeichnete dieses Verfahren, gewissermassen ein Pendant zum filmischen Travelling, als «akustischen Wechsel». Durch Kombination von Räumen mit kontrastierender Nachhallcharakteristik gelang es ihm auch, eine Art akustische Perspektive zu schaffen. Solche dramaturgisch-technische Effekte waren es, die Hans Flesch mit seiner Formel der «Synthese von Technik und Kunst auf dem Wege der Übermittlung» zu fassen versuchte. Wer immer in der Schweiz ein «radioeigenes» Hörspiel schreiben wollte, musste Kenntnis von solchen medienspezifischen Möglichkeiten haben, musste sein Skript quasi mit dem Mikrophon vor sich auf dem Schreibtisch verfassen. Das traf am ehesten auf Insider des Mediums wie Arthur Welti und Ernst Bringolf zu. Die meisten Schriftstellerinnen und Schriftsteller besassen auch in den dreissiger Jahren noch nicht einmal einen Empfangsapparat.

Schon Mitte der vierziger Jahre disqualifizierte Ernst Bringolf, der in seinem ersten Hörspiel all diese Verfahren erprobt hatte, solche Bestrebungen generell als «Regiekünsteleien». In den Schweizer Studios setzte sich wie in Deutschland die Auffassung durch, das Hörspiel müsse ein imaginatives Wort-Kunstwerk sein. Musik und Geräusch erhielten zunehmend interpunktierende Funktion. Damit war die Epoche des literarischen Worthörspiels angebrochen, das bis Ende der sechziger Jahre als Inbegriff des «eigentlichen» Hörspiels galt. Wie ein solches Werk in Kooperation zwischen Schriftsteller und Regisseur entstehen könnte und wie man mit Wort-Kulissen arbeitet, demonstrierte auf meisterhafte Art der junge Dürrenmatt, dessen Erstlingswerk dennoch von Studio Bern abgelehnt wurde. Normalerweise ging es allerdings nicht um solche selbst-referentiellen Aspekte, sondern, nach Richard Kolbs Bestimmung, darum, die «Bewegung im Menschen» darzustellen. «Innere Handlung, innerer Monolog, imaginärer Dialog, Dialog mit sich selber» entsprächen dem Wesenskern des literarischen Worthörspiels, postulierte Heinz Schwitzke, der Apologet dieser Richtung. Im Schweizer Hörspielprogramm dominierten quantitativ unterhaltende Produktionen, meist in Dialekt und oft in vielteiligen Serien. Sie waren dramaturgisch einfacher gebaut, entsprachen aber grundsätzlich ebenfalls der geltenden Doktrin des imaginativen Worthörspiels, was in der Basler «Fährimaa»-Serie und weiteren unheimlichen Geschichten bis heute besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Das unterhaltende und das literarische Worthörspiel traditioneller Machart waren in der Schweiz nie in Bedrängnis und machen bis heute den Grossteil der Produktion aus.

1968 gilt als Geburtsstunde des «Neuen Hörspiels», das in Opposition zur traditionellen Entwicklungslinie steht und verschiedene, auseinanderstrebende Richtungen umfasst. Zwei davon, das «Hörspiel als Sprachspiel» und das «Montage-Hörspiel», basieren ganz auf Sprache und bewegen sich damit trotz fundamentaler Kritik am herkömmlichen Worthörspiel in demselben Rahmen, der seit Beginn als konstitutiv für die Gattung Hörspiel galt. In beiden Typen dient Sprache aber nicht mehr zur Evokation innerer Zustände, sondern wird in ihrer «Materialität» Gegenstand kritischer, oft auch gesellschaftskritischer Analyse. Das sprachspielerische Hörspiel geht auf die literarische Tradition von Dada und konkreter Poesie zurück. Die «Montage» oder «Collage» hat ihre Pendants in Malerei, Film, Literatur und Musik und organisiert im Hörspiel in sich abgeschlossene Szenen in mosaikartiger Form nach Massgabe einer zentralen Idee. Die Gesamtstruktur beider Typen ist nicht linear wie etwa der Aufbau des klassischen Dramas, sondern beschreibt oft kreisförmig die «ewige Wiederkunft des Gleichen». Wiederholungen sind häufig und haben strukturierende, oft auch leitmotivische Funktion. Im Unterschied zu Sprachspiel und Montage handelt es sich beim «O-Ton-Hörspiel» und beim «Hörspiel als Musik» um Randphänomene, die der Konzeption des Worthörspiels grundsätzlich widersprechen, aber schon in der Pionierphase der zwanziger Jahre unter dem Titel «Schallspiel» ebenfalls im Programm vertreten waren. Diese interessanten Grenzbereiche werden im folgenden Kapitel näher beleuchtet.

Grenzzonen, Übergänge

Das Originalton- oder O-Ton-Hörspiel bewegt sich im Grenzbereich zwischen dem Worthörspiel traditioneller Machart und dokumentarischen Sparten wie Hörfolge, Feature, Reportage, Interview. In der Entstehung der Hörfolge war in der Pionierzeit diese Ambivalenz bereits angelegt. Der Begriff ging ursprünglich aus einer sprachlichen Verkürzung der Bezeichnung «Hörbilderfolge» hervor, worunter man eine Kombination von Originalton-Geräuschszenen mit heterogenen Wortbeiträgen, unter anderem Kurzdialogen und Monologen, sowie Musik verstand. In aufwendigen Hörfolgen konnten schliesslich die Spielszenen so dominieren, dass auch bei Programmverantwortlichen gelegentlich Zweifel aufkamen, ob man es mit einer Hörfolge oder mit einem Hörspiel zu tun habe. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Serie «Sturmzyt. Ein Wegstück schweizerischer Geschichte im Spiegel von Erlebnis und Dokument» (1964), die anfangs als «Hörspielreihe», in späteren Wiederholungen neutral als «Sendereihe» und schliesslich als «Hörfolge in zehn Teilen» angekündigt wurde. Die Einsicht hatte sich bis dahin durchgesetzt, dass die fiktiven Spielszenen der Strukturierung dienen und der Vermittlung zeitgeschichtlicher, dokumentarischer Elemente klar untergeordnet sind. 1979 wurden solche Produktionen in die Hörspielabteilung integriert, die sich fortan Abteilung «Dramatik und Feature» nannte. Der Ausdruck «Hörfolge» verschwand allmählich aus dem Fach-Vokabular. Wesentlich ist unter anderem, dass im Feature «spezifisch radiophone Gestaltungsmittel eingesetzt und mit spürbarem Formwillen behandelt» und «Tonmaterial nach dramaturgischen Gesichtspunkten geordnet» werden soll. Darin drückt sich seine Gemeinsamkeit mit dem Hörspiel wie auch der Unterschied zur tagesaktuellen journalistischen Berichterstattung klar aus. Helmut Heissenbüttel bezeichnete das Feature sogar als «die unmittelbarere Funkform», originaler als das «eigentliche Hörspiel», und hatte dabei wohl die «stoffliche» Nähe zum normalen Radioprogramm im Auge, die Hans Flesch einstmals so wichtig war.

Begriffliche Unsicherheit prägte auch den Umgang mit der Sendeform, die in der BRD unumwunden als «Originaltonhörspiel» bezeichnet wurde und als wichtige Sparte des «Neuen Hörspiels» galt. In der Schweiz wurden solche Sendungen meist in enger Anlehnung an bundesdeutsche Vorbilder produziert, aber vorsichtig als «Collage mit Originalaufnahmen», in einem Fall sogar zugleich als «Feature» bezeichnet. Auch in diesem Bereich ist also eine beträchtliche Unsicherheit in der Abgrenzung zwischen dem Hörspiel und dokumentarischen Formaten zu beobachten. Ist es überhaupt sinnvoll, solche Produktionen eindeutig von dokumentarischen Formen zu unterscheiden? Oder wäre es vielleicht besser, statt von Hörfolge, Feature und Originaltonhörspiel zusammenfassend von einem «dokumentarischen Hörspiel» zu sprechen, wie Arthur Welti schon früh – erfolglos – vorgeschlagen hat? Die oben genannten Bedingungen der radiophonen Gestaltung nach dramaturgischen Gesichtspunkten legen eigentlich nahe, von einer scharfen Grenzziehung abzusehen. Wenn nicht, so wäre vom Feature eine möglichst objektive Vermittlung von Sachinformationen nach journalistischen Gesichtspunkten zu verlangen. Das Originaltonhörspiel hingegen gestaltet dieselben Themen «in anonymer, allgemeiner und exemplarischer Weise», ohne seine Quellen nachweisen zu müssen.

Eine Extremform des O-Ton-Hörspiels tritt neuerdings in Form des field recording auf. Darunter versteht man eine Art Hörfilm, bestehend aus Audio-Aufnahmen, die ausserhalb des Studios aufgezeichnet werden. Auf kommentierenden Text sowie Sound Design und artifizielle Effekte wird konsequent verzichtet. Claude Pierre Salmony hat sich in seinen Produktionen «Im Bau» (2012) und «Übung in Glück» (2016) zweimal in diesem avancierten experimentellen Bereich versucht. Da jegliche Kohärenz durch verbalen Text fehlt, werden die Zuhörenden auf sich selbst verwiesen. Ein solches Hör-Abenteuer erfordert beträchtliches Durchhaltevermögen und ist nicht jedermanns Sache. Da alle dokumentarischen Ansätze fehlen, kommen keine Zweifel am fiktionalen Charakter dieser Art Originalton-Produktionen auf.

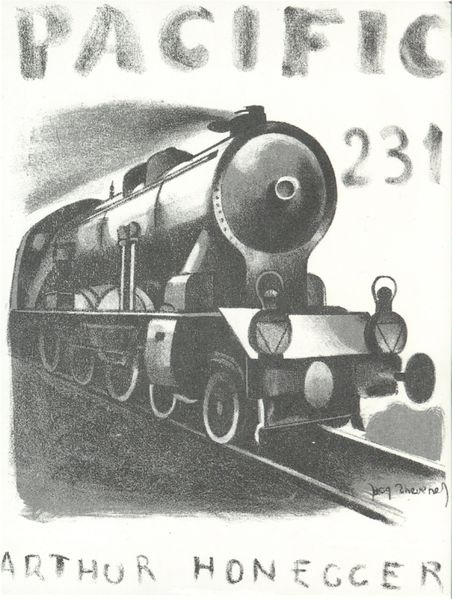

Als «Programm-Musik» bezeichnet man im Unterschied zu «absoluter Musik» solche Kompositionen, die einem nicht-musikalischen «Programm» folgen, womit eine Vorstellung von Bildern oder Vorgängen evoziert werden soll. Dies wird gelegentlich durch Bilder und Untertitel verdeutlicht. Ein Beispiel ist etwa «Pacific 231» von Arthur Honegger, ein sinfonisches Werk, das bezeichnenderweise unter dem Eindruck eines Stummfilms von Abel Gance entstand und die Fahrt einer schweren Dampflokomotive vom Anfahren bis zur Ankunft musikalisch repräsentiert. Das ist kein Hörspiel, aber ein Werk in unmittelbarer Nähe zu Radio-Produktionen, die sich «Hörspiel als Musik» nennen. Musik im Hörspiel gehört seit den ersten Anfängen zur Konzeption fast aller Hörspiele, wenn auch oft in geringer Dosierung. Honegger wirkte in den vierziger Jahren bei der Produktion von mehreren aufwendigen Radio-Oratorien mit, in denen die Musik einen dominierenden Anteil hatte.

(Quelle: IMSLP Petrucci Music Library)

«Hörspiel als Musik» ist ein seltenes Radio-Genre, das meist integral von Komponisten und Musikern geschaffen wird und sich entsprechend schwer von Musik unterscheiden lässt. In dem Beispiel, das ich anführen möchte, «Stadtgesänge» (1984) von Felix Bopp und vier weiteren Basler Musikern, leisten vor allem der Gesamttitel und Einzeltitel wie etwa «Parkierte Vögel» einen wesentlichen Beitrag zur Vorstellung von Spielszenen. Doch darin und in der Imitation von Geräuschen und Tierstimmen durch musikalische Motive besteht auch eine Gemeinsamkeit mit herkömmlicher Programm-Musik. Von dieser unterscheiden sich die Kurzhörspiele vor allem durch die Integration von musikalischen Elementen und Geräuschen, wobei letztere teils elektronisch verfremdet und so der Musik angenähert werden. Ein Aufbau ist immerhin mehr oder weniger ausgeprägt angedeutet. Den Ausgangspunkt für die Produktion bildeten nicht musikalische Kompositionen in Partiturform, sondern akustische Situationen, Klangräume einer Stadt, deren Geräusche von den Musikern vor Ort improvisierend umspielt und instrumental weiterentwickelt wurden. Hörspielartig wirken ferner «Dialoge» zwischen instrumentalen Soli und Geräuschen, stereophonische Bewegungen zwischen Rechts und Links sowie der Kontrast zwischen Vordergrund- und Hintergrundbereich, der in Form eines «akustischen Wechsels» den Eindruck der Bewegung von einem Raum in einen anderen erwecken kann. Dies und andere, elaboriertere Techniken wie «Schwenks» mit dem Mikrophon und die Variation des «Hörwinkels» erinnern stark an filmische Vorbilder.

Die fünf Kurzhörspiele lassen sich so bei genauem Zuhören einigermassen deutlich von reiner Programm-Musik unterscheiden, und dennoch gelingt dies mehreren Rezensenten nicht ohne Weiteres. So werden die Produktionen mitunter als «improvisierte Musik», als «in sich geschlossene Musikstücke», als «Quasi-Kompositionen» und «Etüden über „natürliche“ und „künstliche“ Klänge» bezeichnet. Ihren hörspielmässigen Charakter erkennt ein Kritiker am klarsten in den «charakteristischen Raumresonanzen, in denen sich die Musikinstrumente bewegen», und in der Perspektivik von nahen und fernen Räumen.

Hörspiel vor dem Hörspiel

An dieser Stelle verlassen wir die Sphäre des eigens für das Radioprogramm konzipierten Originalhörspiels und wenden uns einer alternativen Auffassung zu, die Alfred Döblin 1929 lancierte. Anlässlich der Kasseler Arbeitstagung «Dichtung und Rundfunk» (1929) nimmt er als Arzt und Schriftsteller die Gelegenheit wahr, das Potenzial des neuen Mediums von aussen zu bestimmen. Seiner Diagnose einer «Anämie und Vertrocknung der Sprache» als Langzeitfolge der Erfindung des Buchdrucks stellt er eine optimistische Prognose entgegen: Durch den Rundfunk wird endlich wieder die «lebende», «tönende Sprache» begünstigt, «ein Vorteil, der ausgenützt werden muss. Es heisst jetzt Dinge machen, die gesprochen werden, die tönen.» Darum geht es ihm, und nicht mehr um radiogene Originalität wie bis anhin den Exponenten des Rundfunks. Er erwähnt an dieser Stelle das Hörspiel nicht explizit, aber noch im selben Jahr adaptiert Döblin sein Theaterstück «Lusitania» für das Radioprogramm. Seinen Roman «Berlin Alexanderplatz» arbeitet er durch Reduktion auf das Handlungsgerüst zum «Hörspiel vom Franz Biberkopf» um. Beide Werke wurden zwar produziert, aber, vermutlich aus politischen Gründen, nicht gesendet.

Mit dem Thema der Adaption literarischer Werke für das Radio befasste sich Urs Helmensdorfer während seiner 25-jährigen Tätigkeit als Regisseur und Leiter der Hörspiel-Dienststelle Bern und legte damit die Grundlage für seine «Kleine Philosophie des Hörspiels». Eine Beschränkung auf die Produktion von Originalhörspielen war aufgrund des begrenzten Angebots für die produzierenden Abteilungen nie eine Option gewesen. Mit dem Begriff «Hörspiel vor dem Hörspiel» wertet Helmensdorfer die Adaption all jener Werke der Weltliteratur auf, «die nur Wort, Klang, Geräusch, Stille zur Entfaltung brauchen, bei denen das Optische entbehrlich, überflüssig oder gar störend ist» und die es schon vor der Erfindung des Radios seit jeher gab. An Döblin anknüpfend, strebt er damit eine «Verbesserung der Literatur» im Sinne ihrer «Entliterarisierung» an. Das Radio schafft nach dieser Auffassung nichts grundsätzlich Neues. Dem Dramaturgen geht es einerseits darum, geeignete Texte aufzuspüren, andererseits strebt er danach, die radiophonen Instrumente zu schärfen, um dem in den vorliegenden Werken angelegten Potenzial zum Ausdruck zu verhelfen: Das Mikrophon erfordert eine grundsätzlich andere, verhaltenere Vortragsweise als die Bühne. Hinzu kommen sämtliche Möglichkeiten der klanglichen Gestaltung, die seit den sechziger Jahren kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Die geforderte «Syntax der Mündlichkeit» und «Grammatik fürs Ohr» liesse sich ohne Weiteres auch auf das Feature ausdehnen, soweit dieses mit Sprache zu tun hat.

Das «Hörspiel vor dem Hörspiel» spielt auf derselben «inneren Bühne» wie das originale Worthörspiel, beide Typen kultivieren eine Sprechweise und Dramaturgie, die der hörspieltypischen «Intensität des Leisen» gerecht werden. Damit werden nicht Grenzen des Originalhörspiels in Frage gestellt wie im Fall der dokumentarischen und musikalischen Formen. Helmensdorfer plädiert nur für einen weit gefassten Hörspielbegriff, indem er den Fokus auf die Inszenierung aller hörspielartigen Produktionen lenkt. Dazu wären nicht nur gewisse Features, sondern auch ein neuer Typus des autobiografischen epischen Hörspiels zu zählen, wie er in Thomas Hürlimanns «Fährhausgesprächen» (2023) begegnet: Hier wird in Interviewform eine lange Lebenserzählung in der Art eines Hörspiels oder Features ausgestaltet. Ähnliche Tendenzen kann man gelegentlich im Bereich des Hörbuchs beobachten.

Summa

Was also ist das Hörspiel aus heutiger Sicht – wenn man unbestimmte Grenzzonen und Übergänge, die im Lauf seiner Geschichte zutage traten, sowie den Aspekt des «Hörspiels vor dem Hörspiel» mitbedenkt? Gehen wir von der Überprüfung einer oft zitierten Definition aus dem Jahr 1963 aus. Der deutsche Hörspielforscher Armin P. Frank verstand damals unter einem Hörspiel

«ein original für den Hörfunk abgefasstes, in sich geschlossenes und in einer einmaligen Sendung von in der Regel dreissig bis neunzig Minuten – in seltenen Extremfällen von fünfzehn Minuten bis vier Stunden – Dauer aufgeführtes überwiegend sprachliches Werk […], das beim Publikum eine der Kunst spezifische Wirkung hervorzubringen versucht, und das in keinem anderen Medium ohne entscheidende Strukturveränderungen existieren kann.»2

Wenn wir Döblins Grundsatzerklärung und Helmensdorfers Argumentation folgen, so ist ein Hörspiel nicht mehr nur ein «original» für das Medium Radio verfasstes Werk. Die Bearbeitung eines literarischen Textes mit entsprechendem Potenzial durch Produzierende oder den Autor / die Autorin selbst kann eine «tönendes» Werk hervorbringen, das sich kaum von einem Originalhörspiel unterscheiden lässt. Tatsächlich kommt es in letzter Zeit öfter vor, dass Hörspiele gesendet werden, die bei näherem Zusehen so entstanden sind. «Babel und die Studentin und ein Rebhuhn auseinandernehmen» (2015) von Michael Fehr oder «Ihre Stelle ist gesichert» (2024) von Jens Nielsen können als Beispiele dienen. Sibylle Berg erhielt 2016 sogar den renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden für eine Adaption, die auf ihrem drei Jahre zuvor uraufgeführten Theaterstück «Und jetzt: Die Welt!» basiert, obwohl der Preis traditionell eigentlich für Originalhörspiele vergeben wird. Es wäre sicher weiterhin zu verlangen, dass begleitend zur Verbreitung von Hörspielen transparent über die Entstehung informiert wird.

Heute muss ein akustisches Werk nicht per se «für den Hörfunk» – gemeint war damit das öffentlich-rechtliche Radio – verfasst sein. Mit dem Internet sind weitere Distributionskanäle hinzugekommen, die von Radiosendern, aber auch von privaten Produzierenden und von Verlagen genutzt werden. Hörspiele müssen heute nicht mehr im «linearen» Programm gesendet, sondern können auch via Streaming oder Download oder auf CD-ROM vertrieben werden. Auch die damals wichtige Bestimmung, das Hörspiel sei ein Werk, «das in keinem anderen Medium ohne entscheidende Strukturveränderungen existieren kann», ist damit heute hinfällig. Sie war bedingt durch die Auffassung, nur das original für das Medium Radio geschaffene Hörspiel sei ein Hörspiel im eigentlichen Sinn, da nur das Radio über die erforderlichen Produktionsmittel zur «Synthese von Kunst und Technik» und über die Mittel zur Verbreitung verfüge. Durch die Umstellung auf digitale Produktionsweise wurde diese Monopolstellung des Radios überwunden.

Frank fordert, ein Hörspiel solle «in sich geschlossen» sein. Dagegen ist nichts einzuwenden, sofern darunter auch integrierte Fortsetzungsserien verstanden werden. Die angegebene minimale Begrenzung der Spieldauer ist heute obsolet, da seit den achtziger Jahren auch Hörspots von wenigen Minuten möglich sind, die sich, oft in umfangreichen Serien, grosser Beliebtheit erfreuen. Die Angaben zur maximalen Dauer sind eigentlich unnötig. Die Beschränkung auf eine «einmalige Sendung» entsprach schon vor sechzig Jahren nicht mehr der gängigen Praxis. Auf Wunsch der Hörerschaft institutionalisierte Radio DRS damals regelmässige Zweitsendungen, und Wiederholungen erfolgreicher Produktionen in grösseren Abständen sollten der Bildung einer Art «Repertoire» und der Vermittlung eines historischen Überblicks dienen, zum Beispiel 1974 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Radios oder in der Reihe «Aus unseren Archiven».

Das Hörspiel ist auch heute in den meisten Fällen noch tatsächlich ein «überwiegend sprachliches Werk», wenn auch nicht mehr vorwiegend im Sinne des literarischen Worthörspiels wie anno 1963. Hinzugekommen sind all die sprachexperimentellen Dimensionen des Neuen Hörspiels. Mit dessen Oppositionsbewegung kamen auch Formen auf, die Sprache im Originalton zitieren, die semantische Ebene ausschalten oder ganz auf verbale Komponenten verzichten wie im Extremfall von Schallspielen, die Geräusche und Klänge zu einer musik-artigen Komposition integrieren oder die Geräusche und Klänge der Welt in einer Art Originalton-Hörfilm vermitteln. Man erinnert sich in diesem Zusammenhang an Matthias von Spallart, der in seinem Feature «Brasil!» die tönende Realität des Amazonas-Urwalds ursprünglich ganz für sich sprechen lassen wollte: «Am besten gar kein Text. Mein Hörstück muss klingen – nicht schwatzen», so formulierte er seine Absicht. Bei der Postproduktion stellte sich aber bald heraus, dass sein zivilisationskritisches Thema mit einer reinen O-Ton-Collage nicht zu fassen war. Der karge präsentierende Text eines Erzählers, den er einfügen musste, macht die Produktion erst zu einem Feature. Andererseits lässt die subjektive Perspektive, die bei der nüchternen Protokollierung nicht Halt macht, sondern existenzielle Erfahrungen miteinschliesst, auch Zweifel am rein dokumentarischen Charakter aufkommen. «Brasil!» scheint ein radiophones Werk zu sein, das auf der Grenze zwischen Wort und Originalton, zwischen Hörspiel und Feature balanciert.

Das Hörspiel sei ein Werk, «das beim Publikum eine der Kunst spezifische Wirkung hervorzubringen versucht», postuliert Frank in seiner Definition. Dem möchte man vorbehaltlos zustimmen. Matthias von Spallarts Hörwerk zeigt aber, dass sich diese Forderung auch auf sein «Feature» beziehen lässt. Eine ähnliche Sichtweise findet sich in der 1988 formulierten generellen Forderung, im Feature sollten «spezifisch radiophone Gestaltungsmittel eingesetzt und mit spürbarem Formwillen behandelt werden.» Die Bestimmung als radiophones Kunstwerk kann somit nicht mehr vorbehaltlos als Alleinstellungskriterium für das Hörspiel gelten. Unter einer «der Kunst spezifischen Wirkung» stellte sich der Hörspiel-Experte zu Beginn der sechziger Jahre wohl die Qualität eines Werkes vor, wie es im literarischen Worthörspiel kultiviert wurde. Ob darin auch Produktionen inbegriffen sein sollten, die vorwiegend der Unterhaltung dienen oder trivialliterarische Tendenzen ironisieren wie etwa in der «Maloney»-Kurzkrimi-Serie oder teils in den «Schreckmümpfeli»-Hörspots, scheint eher fraglich.

Der Begriffsname «Hörspiel» wird gelegentlich konkurrenziert durch Bezeichnungen wie «Lehrstück», «Hörstück», «Radiostück», meist mit Bezug auf Brechts Radio-Arbeiten, doch weckt der zweite Teil des Kompositums Assoziationen an das Bühnen- bzw. Theaterstück und bedeutet somit eine gattungsmässige Verengung. Die anglo-amerikanischen Ausdrücke «audio drama», «radio drama» und «radio play» beschränken den Fokus ebenfalls auf die traditionelle Gattung der Dramatik und auf das Trägermedium Radio, das heute nicht mehr als einzige Instanz der Produktion und Distribution von Hörspielen dient. Hör-Spiel hingegen ist ein Name, dessen erster Teil einer Gemeinsamkeit aller damit bezeichneten Formen Rechnung trägt. Die zweite Komponente meinte ursprünglich natürlich die Analogie zur schauspielerischen Repräsentation auf der Bühne. Heute geht es aber längst nicht mehr nur um dramatische Spielformen, sondern oft im erweiterten Sinn um freie Verfahrensweisen in der spielerischen Anordnung von Teilen zu einem Ganzen, was sich auch auf die Rezeptionshaltung auswirkt. Dazu möchte ich die Definition des niederländischen Kulturhistorikers Johan Huizinga heranziehen. Nach seiner Bestimmung ist «Spiel eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des „Andersseins“ als das „gewöhnliche Leben“.»3 Das passt eigentlich gut zu einem Werk, das sich mit seinem «Anderssein» vom Courant Normal des «gewöhnlichen» Programms abhebt. Der besagte Raum, in dem das Spiel vonstatten geht, ist in diesem Fall ein virtueller, imaginärer Raum. Die «unbedingt bindenden Regeln» beziehen sich auf Hörspieltypen, in Ausnahmefällen auch nur auf einzelne Produktionen.

Was bleibt übrig? Nicht allzu viel. «Alles ist möglich. Alles ist erlaubt. Das gilt auch für das Hörspiel», proklamierte Helmut Heissenbüttel schon 1968. Auf eine definitorische Bestimmung verzichtete er wohlweislich. Man könnte es bei der obigen Erörterung bewenden lassen und sich fallweise mit einer differenzierten Bestimmung, vor allem von Produktionen im Grenzbereich, behelfen. Dennoch wäre eine möglichst einfache Definition hilfreich, etwa zur Abgrenzung gegenüber medialen und kommerziellen Zweckformen. Ich begebe mich also zum Abschluss auf unsicheres Terrain und schlage vor, das «Hörspiel» als ein elektroakustisches Werk zu definieren, das seinen Zweck in sich selbst hat und mit spürbarem Formwillen in frei variierbarem Zusammenspiel von Sprache, Raumklang, Geräusch und Musik ein Thema gestaltet; in der Regel wird es von einem Team realisiert und digital aufgezeichnet für eine zeitverschobene Verbreitung; der Übergang zu journalistisch-dokumentarischen Formen einerseits und zur Musik andererseits ist fliessend.

Die Diskussion ist eröffnet…

- Böhmer, Otto A. (Hrsg.), Denken mit Arthur Schopenhauer, Zürich (Diogenes) 2007, S.12 ↩︎

- Frank, Armin P., Das Hörspiel. Vergleichende Beschreibung und Analyse einer neuen Kunstform, durchgeführt an amerikanischen, deutschen, englischen und französischen Texten, Heidelberg (Winter) 1963, S. 23 ↩︎

- Johan Huizinga: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. Reinbek (Rowohlt) 1939/2004, S. 37 ↩︎