Katastrophe eines Hörspiels

«Alles ist möglich. Alles ist erlaubt. Das gilt auch für das Hörspiel.» So lautet der euphorische Schluss von Helmut Heissenbüttels programmatischer Schrift «Horoskop des Hörspiels», schon um 1970. Zwanzig Jahre später stellte ich fest, dass dies grundsätzlich auch für das Deutschschweizer Hörspiel galt, dass aber längst nicht alles realisiert wurde, was denkbar, möglich und erlaubt war. Bei den Produktionen von Hörspielen, die ich im Studio Zürich mitverfolgte, zwei davon unter Mitwirkung der Autorin bzw. des Autors, fiel mir auf, wie minutiös die Inszenierung dem Wortlaut des Manuskripts folgte. Kleine Änderungen gab es nur in direkter Absprache mit dem Autor. Improvisation kam noch lange danach nicht in Frage, vor allem wohl auch, weil man Verzögerungen im terminierten Ablauf der Produktion scheute. Die besten Autoren, etwa Hanspeter Treichler oder Gerold Späth, schrieben Dialoge, die nah an wirklich gesprochene Sprache herankamen. Die handschriftlich ergänzten Typoskripte von Adolf Muschgs Hörspielen konnten beinahe unverändert beim Reclam-Verlag publiziert werden und sind so kohärent, dass jeder Leser, jede Leserin die Handlung lesend nachvollziehen kann. Authentische Alltagssprache gelangte nur via Originalton-Hörspiel, in der Schweiz meistens als «Feature» bezeichnet, von der Strasse ins Hörspielstudio.

2016 wird im Basler Studio von Radio SRF ein Hörspiel produziert, das nur etwa zur Hälfte auf einem ausformulierten Text basiert. Die andere Hälfte des Skripts besteht aus zu improvisierenden, bloss stichwortartig umschriebenen Passagen – was die Lektüre des geschriebenen Textes schwierig macht. Eine Veröffentlichung in Buchform wäre ausgeschlossen. Autor und Regisseur dieser Produktion ist Claude Pierre Salmony, der beinahe vierzig Jahre im Studio Basel für das Hörspiel gearbeitet hat. Schon seit etlichen Jahren hat Salmony Improvisation in die Hörspielproduktion integriert. Das Hörspiel «64’40’’» ist seine «Abschiedsproduktion». Danach geht er in Pension.

(Foto: Hans-Jörg Walter)

Wir werden nicht den Fehler machen, Handlung und Personen eines Hörspiels mit der Realität gleichzusetzen, obwohl… Der Untertitel von «64’40’’» heisst «Hörspielvariation über ein Thema von Federico Fellini». Damit ist offensichtlich das Thema von Fellinis autobiographischem Werk «8½» gemeint, das mit hochpoetischen Bildern Schaffenskrise und Selbstzweifel des Regisseurs behandelt. In der Eingangsszene von Salmonys Hörspiel tritt Wolfgang auf und bittet um Einlass ins Radio-Studio. Er ist seit vierzig Jahren Hörspiel-Regisseur im Haus und hat seinen Batch vergessen, den elektronischen Schlüssel, der Angestellten sofortigen Zutritt verschafft: Die Satire nimmt ihren Lauf. Kevin – der Radio-Chef lässt sich duzen – hat erlassen, dass stets jedermann, auch altbekannte Mitarbeitende, an der Pforte ein Authentifizierungsverfahren durchlaufen muss, ob mit Batch oder durch umständliche Tastatur-Eingabe. Wolfgang erscheint als ein älterer Herr, kurz vor der Pensionierung, der mit der neuen digitalen Personalkontrolle etwas Mühe hat. Die ganze Szene ist improvisiert, aufgenommen am wirklichen Empfangsdesk von Radio Studio Basel. Und der Fortgang der Handlung bis zur ersten Spielszene im Studio ist gleichfalls Improvisation nach Stichworten des Autors.

Wir haben es, so stellt man bald fest, mit einem Hörspiel über das Hörspiel als Produkt des Mediums Radio zu tun. Ein Hörspiel mit dem zungenbrecherischen Titel «Abschiede Cyclotrimethylentrinitramin Bumm» soll produziert werden, dies die schlichte Handlung. Salmonys Werk ist also nicht nur ein Hörspiel über das Hörspiel, sondern enthält auch ein Hörspiel im Hörspiel. Dazu die inneren WC-Monologe von Wolfgang als isolierte Kurzhörspiel-Zäsuren. Zwischen den Orten, vor allem dem Regieraum und dem Aufnahmeraum, ferner einer WC-Kabine und den Gängen des Studios und outdoor, wird fleissig gewechselt. Damit verändert sich auch immer wieder die Perspektive, die Collagen-Struktur verlangt den Zuhörenden volle Konzentration ab – ohne dass sie jedes Bit verstehen müssen und können. Ein zusätzliches Universum erschliesst sich in inneren Monologen aller Beteiligten, teilweise einzeln und parallel zur äusseren Handlung, teilweise dazwischen geschnitten, sogar in Serie. Hier wird hörbar, dass eigentlich niemand bei der Sache ist. Alle Mitglieder des Ensembles hängen ihren eigenen Gedanken und Projekten nach, während sie äusserlich an einer Hörspielszene arbeiten.

Das Hörspiel im Hörspiel wäre in der Gründerzeit des Radios als «Sendespiel» durchgegangen: eine Klamotte, die zur Not auch auf irgendeiner Laienbühne aufgeführt werden könnte. Ihr Scheitern spiegelt wohl den Status des «normalen» Worthörspiels: eines durchschnittlichen «normalen» Worthörspiels – Ausnahmen gibt es. Über den Sinn und Gehalt der Dialoge beschwert sich eine Darstellerin: «Ich weiss schon lange nicht mehr, was das hier alles soll! Was soll das hier alles? Kann mir das mal jemand hier erklären?» Darauf ein Kollege: «Nein, das kann niemand erklären. Das wissen wir nicht.» Man fühlt sich an Beckett erinnert.

In diese Situation brechen Abgesandte der hohen Direktion ein. Eine junge MMM (Multi-Media-Managerin) braucht dringend knappe, knackige, authentische Statements für das Online-Magazin zur Frage: Was fasziniert dich an diesem Hörspiel? (Einer der Spieler: «Ja, hm – vielleicht das Honorar…») Die entscheidende Wendung bringt die in munterem Werbeton zwitschernde PQM (Program-Quality-Managerin), die Änderungen des Textes verlangt und dazu den Autor ins Studio bestellt hat. Vor allem «Bumm» darf keinesfalls im Titel vorkommen, da es negative Konnotationen transportiert, Sprengstoff geht heute gar nicht mehr. Ein Happy End ist obligatorisch, das Programm muss in düsteren Zeiten Positives ausstrahlen. Ausserdem muss das Hörspiel mit 53’20’’ Länge genau ins Programmraster passen. «Glück ist, wenn man will, was man muss», das ist die PQM-Devise.

Die durch den Autor gehorsamst geänderte Szene kommt mit gravierenden legasthenischen Fehlern aus dem Drucker. Die Sprecherinnen und Sprecher machen sich einen Spass daraus, den Text buchstabengetreu vorzutragen, was eine ergötzliche Dada-Performance ergibt. Schliesslich löst sich das ganze versammelte Ensemble aus verschiedenen Gründen auf, alles redet minutenlang wild durcheinander, man stürmt durch die Gänge auf die Strasse hinaus und verstreut sich in alle Richtungen. Der Regisseur wird auf dem Rückweg von der PQM abgefangen, die ihm mitteilt, dass die Produktion sistiert sei (auch dies in Entsprechung zu Fellinis «8½»).

Hörspiel als Störung des Programms

Hans Flesch hat seine «Zauberei auf dem Sender», das erste Hörspiel im deutschen Sprachraum, am 24.10.1924 live inszeniert. Die Handlung bestand darin, dass der Ablauf des Radioprogramms durch Einwirkung eines frustrierten Zauberers heillos aus den Fugen gerät. Es ist diese Figur, nicht die des Sendeleiters, welche die innovativen Absichten des Autors repräsentiert. Zu Beginn mischt sich eine «Märchentante» ein, die den Kindern mehr geistige Nahrung über die Ätherwellen zusenden möchte. Das Chaos steigert sich zur «Maschinenraserei», die Programm-Kakophonie endet mit Variationen des Donauwalzers in allen Tempi und Tonlagen. Der Inhalt dieser «Rundfunkgroteske» ist eine fünfzehn Minuten dauernde Störung des regulären Programms. Am Schluss wird sie behoben, indem zuerst die Märchentante und dann der Zauberer auf ebenso wundersame Weise verschwinden, wie sie erschienen sind. Armin H. Flesch und Wolfgang Hagen führen Fleschs Szenario auf die technische Anschauungsweise der Pionierzeit des Radios zurück. Ihre frappante Erkenntnis sei hier in extenso dargelegt:

(00:23:52) «Schnell macht sich Hans Flesch an einen eigenen Versuch, dem Ziel, einer neuen, rundfunkspezifischen Kunstform näher zu kommen. Er schreibt ein Hörspiel. Der Inhalt einer Sendung, also das, was sich vor dem Mikrophon abspielt, kann nach Fleschs Überzeugung kein originales Rundfunkkunstwerk sein. Er ging vielmehr davon aus, dass die Eigenart des Rundfunks einzig und allein in seiner besonderen Technik liege, also in der Form der Übertragung. Eben diese Übertragungsform macht Flesch zum Inhalt seines Hörspiels: die Störung. Denn im Fachjargon der Rundfunktechniker seiner Zeit nannte man jede von Röhren erzeugte Radiowelle eine Störung, genauer gesagt: eine Störung des Äthers. Nach damaliger Auffassung machten der Äther und in ihm die Störungen der Wellen die drahtlose Übermittlung erst möglich. Für Flesch ist die Störung zugleich das Zauberhafte und der Zufall – und insofern ein Symbol für die grossartigen Möglichkeiten des Rundfunks. Flesch spielt mit diesem Phänomen. Die technischen Mittel des Radios, die es eigentlich bräuchte, sind noch nicht erfunden. Hans Flesch weiss das und nennt sein Hörspiel im Untertitel deshalb einen «Versuch» und eine «Groteske». (protokolliert nach Gehör) 1

Die Störung scheint also dem Medium und damit dem Programm inhärent zu sein: ein für den technikgeschichtlichen Laien neuer Aspekt, der erklärt, wie Flesch wohl auf die Idee seines Stücks kam. Die Zauberei steht für den kreativen Umgang mit dem Thema Modulation von Radiowellen, der auch das Gegenteil der herkömmlichen Ordnung umfasst: «Es wäre ein völlig neues Moment geschaffen!» Aber dieser Kernsatz stammt vom Sendeleiter, dem Apologeten der Ordnung – und er steht im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform. Schon in diesem frühen Stadium meinte man zu wissen, welche Bestandteile in welcher Abfolge zu einem ordentlichen Programm gehören. «Zauberei auf dem Sender» lässt sich in dieser Perspektive als Kritik an einem bereits erstarrten Programmkonzept und spielerische Erprobung neuer Möglichkeiten verstehen.

Quelle: Wikipedia; Foto: Wr. Photo-Kurier (Agentur)

Man erkennt ohne Weiteres Parallelen zu Salmonys Hörspiel. Aber bei aller Gemeinsamkeit gilt es die Unterschiede zu betonen. Der Sendeleiter bei Flesch steht am Anfang seiner Laufbahn, in Salmonys Spiel geht es um den Schlusspunkt einer Karriere. Fleschs «Hörspiel» besteht im zunächst normalen Ablauf eines Live-Radioprogramms, während dem unerwartet zwei exotische Figuren von ausserhalb des Mediums auftreten. Das Hörspiel im Hörspiel demonstriert die Dekomposition des mehrheitlich musikalischen Programms. In «64’40″» entgleist das Hörspiel im Hörspiel – ein traditionelles Worthörspiel, wie es sich 1924 erst zu entwickeln begann – unter der Einwirkung von Exponenten des Mediums Radio. Der Autor selbst initiiert die rein sprachliche Dekomposition, was indirekt zur sozialen Auflösung des Produktionsteams führt. Die Zauberei bei Flesch dient der Kritik erstarrter Strukturen, die Legastho-Dada-Einlagen im Basler Pendant sind bloss eine ohnmächtige Reaktion auf den übergrossen Druck des Managements. Und inneren Monolog im Hörspiel kannte Flesch noch nicht. Damit kommt aber in Salmonys Hörspiel eine neue Dimension hinzu, die das äussere Geschehen kritisch beleuchtet. Magier und Märchentante sind nicht mehr nötig, um das Medium aus den Angeln zu heben.

Am Ende von Fleschs Zauberstück wird – mit äusserster Willensanstrengung des Sendeleiters – die alte Programmordnung restauriert. Arthur Welti musste in seinem «Napoleon von Oberstrass» (1938) einen deus ex machina zu Hilfe nehmen, um einen drohenden Krieg abzuwenden – der in der Realität wenige Monate später ausbrach. Danach kamen Zauberlösungen ausser Gebrauch. Dürrenmatts verworfener Erstling (1946) endet in der Aporie. Walter Oberer lässt die drängenden Existenzfragen des integrierten Hörers in «Die Brücke» (1952) unbeantwortet. In Max Frischs «Biedermann»-Hörspiel (1953) brennt Seldwyla bis auf die Grundmauern nieder. Und Jörg Schneiders düsteres Kasperlestück für Erwachsene (1974) endet mit der banalen Formel: «Schlussdibus! Fidibus! Exitus!» Salmonys Hörspiel übertrifft diese noch mit der Reduktion auf den einsilbigen Imperativ «cut!» Dies ist das letzte Wort.

Man atmet auf, wenn man realisiert, dass ja «64’40″» nur ein Hörspiel ist.–

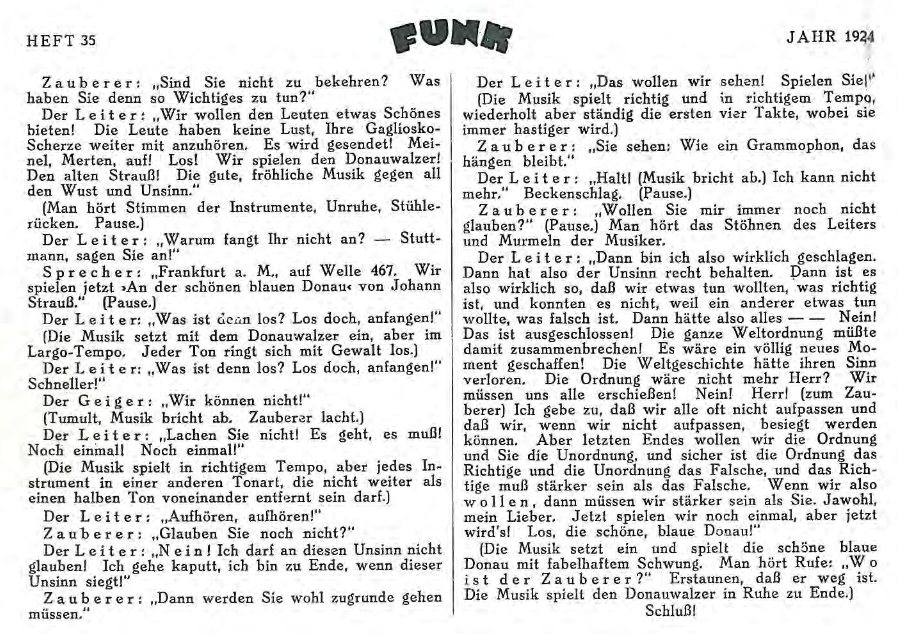

Anhang: Hans Flesch, «Zauberei auf dem Sender» (1924). Textbuch

Von der Ursendung von Hans Fleschs «Zauberei auf dem Sender. Versuch einer Senderspiel-Groteske» am 24.10.1924 gibt es keine Aufnahme, nur von späteren Inszenierungen 1962 und 1974 durch den Hessischen Rundfunk. Hingegen ist das Textbuch überliefert, das zwei Monate nach der Ursendung in der Programmzeitschrift «Funk» in voller Länge abgedruckt wurde. Als Ergänzung zu den obigen Ausführungen füge ich das Transkript des Anfangs und des Schlusses von Fleschs Text hier an, damit man sich eine originalgetreue Vorstellung von dem Chaos machen kann, das der künstlerische Leiter der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG (SÜWRAG) in Frankfurt hörspielweise auf seinem Sender veranstaltete. Zum Einstieg zunächst eine aufschlussreiche Besprechung, die dem «Senderspiel»-Event am 19.10.1924 in der Zeitschrift «Der Deutsche Rundfunk» vorausgeschickt wurde:

«Dieser kluge Gedanke ist es, der Dr. Flesch ein Szenarium entwerfen liess, das zunächst einmal den Regiemechanismus des Senders in seiner ganzen organischen Funktion sich vor dem Hörer entwickeln lässt. Die Einzelteile des Programmes, und noch mehr die Einzelheiten der Gliederung innerhalb eines Programmes und des technischen Zustandekommens eines Programms, treten in verwirrender Selbständigkeit alle gleichzeitig auf, nicht mehr gebändigt von dem ordnenden Geist des Senderegisseurs, der ‚entfesselte Sender‘. Im ‚zweiten Akt‘ wird es noch toller. Hier werden nicht mehr die immerhin noch selbständigen persönlichen oder doch geistigen Faktoren des Zustandekommens einer Rundfunkvorstellung gleichsam wirr durcheinandergestellt, sondern der Ton und der Schall in all seinen vielfältigen Gestalten und verwirrenden Wandlungs- und Erzeugungsmöglichkeiten tritt selber auf, Ton wird gegen Ton, Schall gegen Schall gesetzt in steigender Maschinenraserei, bis zum Schluss, wie auf die Wirkung eines regieführenden Zauberstabes, sich alles dies in einem Moment zum sinnvollen Ganzen einer Vorführung ordnet. Der schöpferische Gedanke dieses kleinen dramatischen Schemas ist, um es noch einmal zu sagen, die Darstellung der wesentlichen akustischen Arbeitsfaktoren und Arbeitsmittel der Kunst durch Rundfunk und die Symbolisierung ihrer Ordnung im Zusammenwirken zu einem Kunstwerk.»2

Anfang und Schluss von Hans Flesch Textbuch zu «Zauberei auf dem Sender» (1924):

(Qelle: Funk, Heft 35, 25.12.1924, S.543 ff)

[«Funk», S.543]

«Sprecher: „Frankfurt a. M. auf Welle 467 – Frankfurt a. M. auf Welle –“ (Flüstern), Sprecher nach rückwärts: „Wie? – Nein, ausgeschlossen, draussen bleiben – (laut): Frankfurt a. M. auf – aber was will sie denn, die Märchentante, die Kinder schlafen doch längst – ich kann jetzt nicht, zum Donnerwetter – Frankfurt a. M. auf – was wollen Sie denn?“

Märchentante: (Man hört, dass sie mit Gewalt eindringt): „Nur zwei Minuten! Nur zwei Minuten!“

Sprecher: „Was fällt Ihnen ein – es ist doch eingeschaltet ‚Ruhe‘!“

Märchentante: „Nur zwei Minuten, bitte.“

Sprecher: „Zwei Minuten der Märchentante? Also ausschalten, ausschalten!“

(Es wird versehentlich das DUCA [Reproduktionsklavier] eingeschaltet. Sofort bei den ersten Tönen grosser Tumult): „DUCA weg! Mikrophon ausschalten!“ (Es wird ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet).

Sprecher: „… wollen Sie denn um Gottes Willen? Sie stören unser Konzert, es war nicht zu vermeiden, dass die ganze Teilnehmerschaft diesen Zwischenfall…“

Elektrischer Kapellmeister (stürzt herein): „Der Schalter ist kaputt! Ich kann nicht ausschalten!“ (Tumult.)

Sprecher: „Sender abstellen! (Durcheinander) Musik, spielen, Märchentante raus!“

Der Leiter: „Was ist denn los?“

Sprecher: „Herr Doktor, ich weiss nicht, was ich machen soll, ich wollte gerade unser Konzert anfangen, da kam die Dame – (leiser), übrigens ist eingeschaltet. Es wird alles zugehört, der Schalter ist kaputt, soll ich den Sender abstellen lassen?“

Der Leiter: „Ja natürlich – oder nein – lassen Sie – liebes gnädiges Fräulein, wenn es unbedingt sein muss, können wir ja unsere Angelegenheit ruhig vor den Leuten abwickeln. Was ist denn los?“

Märchentante: „Herr Doktor, bitte nur zwei Minuten. Herr Doktor, Sie machen abends so schöne Musik, Sie bringen die alte und die moderne Musik, die alle so gerne hören…“ (Telephon rasselt.)

Sprecher: (am Telephon): Hier Sendestation. Jawohl, es wird gesendet. – Es ist ein Zwischenfall –. So, das ist recht, dass Sie ihre zwei Mark im Monat bezahlt haben. Aber deshalb kann doch einmal…“

Der Leiter: „Hängen Sie doch ein! Also bitte.“

Märchentante: „Sie bringen Ernstes und Heiteres… Aber alles das ist so schrecklich erwachsen. Sie vergessen die Kinder, die auch…“

Der Leiter: „Aber verzeihen Sie, meine Gnädigste, die Kinder kriegen…“

Märchentante: „…ihre Märchenstunde, wollen Sie sagen. Ja, das weiss ich; aber glauben Sie denn, dass das genügt? Und wenn es selbst für die Allgemeinheit der Kinder genügt: es gibt doch auch andere…“

Der Leiter: „Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, das sind ja ganz neue Prinzipien. Wir können doch jetzt nicht die Gesamtlinie des Funkspruchprogramms ändern, das können wir ja einmal im Bureau besprechen, aber doch jetzt nicht, wir haben hier ein Programm abzuwickeln und…“

Märchentante: „Gerade jetzt, Herr Doktor, gerade jetzt! Lassen Sie mich jetzt ein Märchen erzählen – und wenn es nur für ein einziges Kind wäre, das jetzt vielleicht zufällig noch auf ist…“

Der Leiter: „Aber das geht doch nicht, wo kommen wir denn hin, wenn jeder hier machen wollte, was ihm einfällt.“

(Sirenengeschrei – und schliesst mit Pauke.)

Eine starke Stimme (unheimlich klingend): „Jeder macht, was ihm einfällt! Der Sender ist verrückt geworden.“ (Sirene – Pauke)

Märchentante: „Es war einmal ein Rundfunkteilnehmer, der war mit allem zufrieden, was der Sender ihm bot – das ist lange her. Eines Abends…“ (spricht immer weiter).

[. . .]

[«Funk», S.545 f]

Zauberer: „Ich habe mich gerächt. Ich habe eine Lektion erteilt, aber keine Esperantolektion. Eine Zauberlektion. Sie wollten nicht an mich glauben. Ich habe Sie gezwungen, an mich zu glauben. Warum erlauben Sie mir nicht, den Leuten meiner Kunststücke im Sender vorzumachen; harmlose, fröhliche Zaubereien, die die Leute erfreut hätten, ich bat Sie doch dringend genug, mir zu glauben, dass die Rundfunkhörer kraft meiner Macht Funkzuschauer werden könnten. Sie haben mich ausgelacht! Die Leute hätten alle diese lustigen Dinge in ihren Elektronenröhren, in ihren Detektoren gesehen, gesehen, ja. Herr Doktor, gesehen, so wie Sie mich hier vor sich stehen sehen. Ja, mehr noch, so wie dieselben Rundfunkhörer mich auch jetzt sehen. (Zum Apparat.) Meine Damen und Herren, sehen sie fest – ganz fest in Ihren Apparat, in die Glühfarben Ihrer Verstärkerröhren, auf das Krystall Ihres Detektors – ich zähle bis drei – auf drei sehen Sie mich alle, Achtung, eins – zwei…“

Der elektrische Kapellmeister: „Aber Herr, das ist doch wahnsinnig!“

Der Leiter: „Schaffen Sie den Menschen doch ins Irrenhaus!“ (Tumult)

Zauberer: „Vergessen Sie nicht, dass man Sie, verehrter Herr Doktor, vor fünf Minuten ins Irrenhaus bringen wollte.“

Der Leiter: „Was wollte man mich?“

Zauberer: „Sie glauben schon wieder nicht.“

Der Leiter: „Nichts glaube ich! Alles ist Unsinn! Das einzig, was besteht, ist, dass wir hier zu tun haben, und dass Sie uns stören.“

Alle: „Jawohl! Heraus!“ (usw.).

Zauberer: „Sind Sie nicht zu bekehren? Was haben Sie denn so Wichtiges zu tun?“

Der Leiter: „Wir wollen den Leuten etwas Schönes bieten! Die Leute haben keine Lust, Ihre Gagliosko-Scherze [sic] weiter mit anzuhören. Es wird gesendet! Meinel, Merten, auf! Los! Wir spielen den Donauwalzer! Den alten Strauss! Die gute, fröhliche Musik gegen all den Wust und Unsinn.“

(Man hört Stimmen der Instrumente, Unruhe, Stühlerücken. Pause.)

Der Leiter: „Warum fangt Ihr nicht an? Stuttmann, sagen Sie an!“

Sprecher: „Frankfurt a. M., auf Welle 467. Wir spielen jetzt „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauss.“ (Pause.)

Der Leiter: „Was ist denn los? Los doch, anfangen!“

(Die Musik setzt mit dem Donauwalzer ein, aber im Largo-Tempo. Jeder Ton ringt sich mit Gewalt los.)

Der Leiter: „Was ist denn los? Los doch, anfangen! Schneller!“

Der Geiger: „Wir können nicht!“

(Tumult, Musik bricht ab. Zauberer lacht.)

Der Leiter: „Lachen Sie nicht! Es geht, es muss! Noch einmal!“

(Die Musik spielt in richtigem Tempo, aber jedes Instrument in einer anderen Tonart, die nicht weiter als einen halben Ton voneinander entfernt sein darf.)

Der Leiter: „Aufhören, aufhören!“

Zauberer: „Glauben Sie noch nicht?“

Der Leiter: „Nein! Ich darf an diesen Unsinn nicht glauben! Ich gehe kaputt, ich bin zu Ende, wenn dieser Unsinn siegt!“

Zauberer: „Dann werden Sie wohl zugrunde gehen müssen.“

Der Leiter: „Das wollen wir sehen! Spielen Sie!“

(Die Musik spielt richtig und in richtigem Tempo, wiederholt aber ständig die ersten vier Takte, wobei sie immer hastiger wird.)

Zauberer: „Sie sehen: Wie ein Grammophon, das hängen bleibt.“

Der Leiter: „Halt! (Musik bricht ab.) Ich kann nicht mehr.“ Beckenschlag. (Pause.)

Zauberer: „Wollen Sie mir immer noch nicht glauben?“ (Pause.) Man hört das Stöhnen des Leiters und Murmeln der Musiker.

Der Leiter: „Dann bin ich also wirklich geschlagen. Dann hat also der Unsinn recht behalten. Dann ist es also wirklich so, dass wir etwas tun wollten, was richtig ist, und konnten es nicht, weil ein anderer etwas tun wollte, was falsch ist. Dann hätte also alles – – Nein! Das ist ausgeschlossen! Die ganze Weltordnung müsste damit zusammenbrechen! Es wäre ein völlig neues Moment geschaffen! Die Weltgeschichte hätte ihren Sinn verloren. Die Ordnung wäre nicht mehr Herr? Wir müssen uns alle erschiessen! Nein! Herr! (zum Zauberer) Ich gebe zu, dass wir alle oft nicht aufpassen und dass wir, wenn wir nicht aufpassen, besiegt werden können. Aber letzten Endes wollen wir die Ordnung und Sie die Unordnung, und sicher ist die Ordnung das Richtige und die Unordnung das Falsche, und das Richtige muss stärker sein als das Falsche. Wenn wir also wollen, dann müssen wir stärker sein als Sie. Jawohl, mein Lieber. Jetzt spielen wir noch einmal, aber jetzt wird’s! Los, die schöne, blaue Donau!“

(Die Musik setzt ein und spielt die schöne blaue Donau mit fabelhaftem Schwung. Man hört Rufe: „Wo ist der Zauberer?“ Erstaunen, dass er weg ist. Die Musik spielt den Donauwalzer in Ruhe zu Ende.)

Schluss!»3

(Qelle: Funk, Heft 35, 25.12.1924, S.546)

- Flesch, Armin H., und Hagen, Wolfgang, Ein Zauberer auf dem Sender – Die Lange Nacht des Rundfunkpioniers Hans Flesch (Feature), Deutschlandfunk 2014 ↩︎

- es., Vom Sendespiel, Drama, der Oper und dem Briefkasten, in: Der Deutsche Rundfunk. 2. Jg., Heft 42, 19.10.1924, S. 2425 f. ↩︎

- Quelle: ARD1 Hörspieldatenbank, Hans Flesch, Zauberei auf dem Sender. Versuch einer Rundfunkgroteske, Erspublikation in: Funk. Die Wochenschrift des Funkwesens, Heft 35, 1. Jahrgang, 25.12.1924, S.543 ff ↩︎

Kommentare

Eine Antwort zu „«Der Sender ist verrückt geworden!»“

Im selben Jahr 2016 wurde ein weiteres selbstreferenzielles Hörspiel produziert, das die Entstehung eines Hörspiels im Hörspiel aus anderer Perspektive satirisch beleuchtet: Michael Stauffers „Du musst gewinnen“. Regie führte Johannes Mayr.

Dem professionellen Dramaturgen/Regisseur im Spiel fällt die Rolle des Einpeitschers, Intriganten und Verhinderers zu, der den Regie führenden «Dichter Stauffer» zur Verzweiflung treibt. Das ambitiöse Ziel des Radiomannes ist es von Anfang an, mit grossem Budget ein Hörspiel produzieren zu lassen, das Aussicht auf einen „Hörspielpreis der Kriegsblinden“ haben und seine Karriere fördern soll. Preise und – damit verbunden – internationale Aufmerksamkeit sind die Währung, in der Hörspiele heute zunehmend gehandelt werden. Hörspielmacher Stauffer nimmt seine Arbeit im Studio mit Optimismus auf, wird aber unter der Einwirkung der vernichtenden Kritik immer kleiner. Das Budget wird ihm schliesslich gestrichen, ein letzter improvisierender Versuch mit einer Laien-Sprecherin scheitert. Derweil schafft der Professional überraschend den Karrieresprung in die Direktionsetage und verweist den demoralisierten Stauffer an seine Nachfolgerin.

Der Feind des Hörspielmachers ist hier nicht das oberste Management wie bei Salmony, sondern sein unmittelbarer Auftraggeber und Mentor im Studio, der den naiven «Dichter» bis zur Selbstaufgabe schikaniert. Das Unternehmen scheitert vordergründig an den Ego-Ambitionen des Medienprofessionals. Dessen letztes Wort ist der Auftrag für einen smarten Pressetext: «Schreib irgendwas von Kino im Kopf… Stauffer, neues Hörspiel… einzigartig… Hörvergnügen… business as usual… und nimm etwas aus stock image fürs Internet… Internet ist ganz wichtig!» Dahinter verbirgt sich der tiefere Grund des Scheiterns.

Dass Stauffer unter seinem bürgerlichen Namen in Hörspielen auftritt, kennt man auch aus anderen Produktionen. Sein mit dialektalen Brocken durchsetztes Thurgauer Schriftdeutsch bringt O-Ton-Realität ins Studio. Dass er sich hier «Dichter» nennt (wie im Titel seiner Homepage), ist ein gewollt provozierender Verweis auf seine Aussenseiter-Rolle, die er auch als Akteur in der realen Literaturszene anstrebt. Im Hörspiel ist dieses Selbst-Verständnis letztlich die Hauptursache seines Scheiterns. Ein Universalpoet romantischer Abstammung hat keinen Platz als Produzent in einem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen, das sich zunehmend der Logik des weltweiten Infotainment-Marktes unterwirft. Angelpunkt des Hörspiels ist denn auch – ähnlich wie bei Salmony – das Video-Interview eines Social-Media-Managers, der Stauffer zur Weissglut treibt. Die Hörerinnen und Hörer, die auch die Kommentare hinter den Kulissen belauschen, sind in der privilegierten Lage zu durchschauen, was dem Hörspielmacher bis zum kläglichen Ende entgeht: dass er in diesem Setting keine Chance hat.